Про крутящий момент, мощность и максимальное ускорение. С картинками.

Итак, не для кого не секрет, что самое эффективное ускорение автомобиля достигается на оборотах максимальной мощьности мотора, соответственно и переключаться надо правильно. Правда ведь? А вот теперь читаем и удивляемся тем фактам, которые ждут вас далее

В качестве примера возьмем автомобиль с турбовым двигателем объема 2226куб см. рядная пятерка, ставилась на ауди. Максимальный момент 350Нм при 1950рпм. мощности 230лыс при 5900рпм.

Итак, раз уж мы можем посчитать, то разрисуем ка мы эту силу по каждой передаче в зависимости от скорости(там же врисован расчетное сопротивление от скорости):

Кто имеет некое воображение, тот может как бы потянуть график за кривую потерь, чтобы она слилась с осью X, а все остальные графики пропорционально опустились бы вниз. тогда будет видна эффективная сила толкающая машину.

Но нам это для рассматриваемой задачи не надо.

рассмотрим момент переключения с 3ей на 4ую ближе:

рис.5

после переключения поехали с тем же ускорением, чем закончили на 3ей. в итоге тот самый интеграл ускорений тока в плюсе.

А вот что было бы, если бы мы крутили на 3ей в отсечку.

рис.6

ацтой, одним словом.

🙂

[вот и второй абзац закончен :)]

Вобщем, пожалуйста. если спорить, то плз, по возможности опровергая сказаное конструктивно. ведь спор ведется исключительно в научных целях.

И вот еще для примера:

Это для машины Audi RS6, тут например очевидно не возникает вопросов когда надо переключаться, и уверяю вас, еёйный автомат при разгоне щелкает передачи именно на отсечке 7500 кроме самых высших.

конечно может тут у всех подобные машины 🙂 с таким подбором пер чисел 🙂

или может вроде 1.6 у которых МКМ где-то там наверху а ММ на 500 оборотов больше. там тож такая ситуация, они и едут то в очень узком диапазоне.

Ускорение автомобиля при раз гоне

Ускорение автомобиля при разгоне (приемистость) характериизует его способность быстро трогаться с места и увеличивать скорость движения.

Ускорение автомобиля определяют экспериментально или рассчитывают применительно к горизонтальной дороге с твёрдым покрытием хорошего качества при условии максимального использования мощности двигателя и отсутствии буксования колёс.

Минимальное значение скорости при разгоне V а min соответствует минимальным устойчивым оборотам коленчатого вала двигателя ne min. В интервале от 0 до Va min автомобиль трогается с места при пробуксовке сцепления и постоянном увеличении подачи топлива.

Величину ускорения находим из уравнения, связывающего значения динамического фактора с условиями движения автомобиля:

где fV – коэффициент сопротивления качению;

δ— коэффициент учёта вращающихся масс.

где f 0 – коэффициент сопротивления качению при движении автомобиля с малой скоростью (f0 = 0,007).

Определяем коэффициенты учета вращающихся масс:

где Uкп – передаточное число передачи в КП,

Значения динамического фактора D и соответствующие ему значения коэффициентов сопротивления качению берём из табл.3.1

Строим график ускорений автомобиля:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Особыми точками характеристики ускорений автомобиля являются:

Значения особых точек характеристики ускорений автомобиля приведены в таблице 3.5

Характеристики времени и пути разгона

Более удобными и наглядными оценочными измерителями интенсивности разгона автомобиля являются время t и путь S разгона автомобиля в заданном интервале скоростей. Эти параметры могут быть определены эксериментально или расчётным путём.

Путь и время разгона рассчитывают в предположении, что автомобиль разгоняется на ровной горизонтальной дороге при полной подаче топлива на участке длиной 2000 м (соответствует ГОСТ 22576 – 90. Автотранспортные средства. Скоростные свойства. Методы испытаний).

Определение времени разгона

Трогание автомобиля с места начинают на передаче, обеспечивающей максимальное ускорение. Для определения наиболее интенсивного разгона в расчет вводят максимально возможное ускорение при данной скорости движения автомобиля.

Для определения времени разгона разбиваем кривую ускорения на каждой передаче на 6 интервалов. Определим изменение скорости на этих промежутках:

где Vi + 1 – скорость в конце рассматриваемого интервала;

Считаем, что в полученных промежутках автомобиль движется равноускоренно, тогда определим среднее ускорение:

ai – ускорение автомобиля в начале интервала;

Время движения автомобиля Δ ti, за которое его скорость возрастает на величину приращения скорости Δ Vi, определяется по закону равноускоренного движения:

где n – число интервалов скоростей на j-ой передаче.

Во время переключения передач с разрывом потока мощности автомобиль движется накатом. Время переключения передач зависит от квалификации водителя, конструкции коробки передач и типа двигателя. Время движения автомобиля при нейтральном положении в коробке передач t П для автомобилей с дизельным двигателем находится в пределах 0,8…2,5 с. При расчётах принимаем t П=1с.

В процессе переключения передач скорость автомобиля уменьшается.

Величину уменьшения скорости V П j за время движения автомобиля накатом в процессе переключения передач, можно найти по формуле:

Считаем, что за время переключения передач сила сопротивления качению автомобиля не изменяется, то есть коэффициент сопротивления качению fv остаётся постоянным и равным коэффициенту сопротивления качению fv, полученному при скорости, соответствующей моменту переключения передач.

Определение пути разгона

Путь разгона автомобиля до заданной скорости определяется суммированием элементарных путей Δ si на каждом интервале скоростей Δ Vi. Общий путь разгона автомобиля на j-той передаче Sj от скорости Va min,, j до скорости Va max , j находят суммированием значений пути разгона в интервалах, т.е.

где n- число интервалов скоростей при движении на j-той передаче

где Vmax j— скорость, при которой начинается переключение на смежную высшую передачу, км/ч;

V П j— скорость которая теряется за время переключения передач, км/ч;

t П— время переключения передач, с.

В качестве минимальной (начальной) скорости, с которой начинается разгон на последующей передаче, принимается скорость:

Для построения графика разгона автомобиля время и путь разгона на последующей передаче прибавляется к соответствующим значениям на предыдущей передаче т.е.

где н- номер передачи, с которой происходит трогание автомобиля с места; j- номер промежуточной передачи в коробке передач; k-номер высшей передачи.

Данные для построения графика времени и пути разгона автомобиля приведены в таблице 3.6.

Ускорение, разгон, инерция. Автомобиль набирает скорость

Красный свет светофора сменился желтым, затем зеленым. С напряженным ревом срываются с места машины, затем звук двигателей на мгновение стихает — это водители отпустили педаль подачи топлива и переключают передачи, снова разгон, снова момент затишья и опять разгон. Только метров через 100 после перекрестка поток машин как бы успокаивается и плавно катит до следующего светофора. Лишь один старый автомобиль «Москвич» прошел перекресток ровно и бесшумно. На рисунке видно, как он обогнал все автомобили и вырвался далеко вперед. Этот автомобиль подъехал к перекрестку как раз в тот момент, когда зажегся зеленый сигнал светофора, водителю не пришлось тормозить и останавливать машину, не пришлось после этого снова брать разгон. Как же получается, что один автомобиль (да еще маломощный «Москвич» старого выпуска) легко, без напряжения движется со скоростью около 50 км/час, в то время как другие с явным напряжением постепенно набирают скорость и достигают скорости 50 км/час далеко после перекрестка, когда «Москвич» уже приближается к следующему светофору? Очевидно, что для равномерного движения требуется значительно меньше усилий и расхода мощности, чем при разгоне или, как говорят, при ускоренном движении.

Рис. Сравнительно слабый автомобиль может обогнать более мощные, если он подходит к перекрестку в момент включения зеленого света и не затрачивает усилий на трогание с места и разгон.

Но прежде чем изучать разгон автомобиля, нужно вспомнить некоторые понятия.

Ускорение автомобиля

Если автомобиль проходит в каждую секунду одинаковое число метров, движение называется равномерным или установившимся. Если пройденный автомобилем путь в каждую секунду (скорость) изменяется, движение называется:

Приращение скорости в единицу времени называют ускорением, уменьшение скорости в единицу времени — отрицательным ускорением, или замедлением.

Ускорение измеряют приростом или убыванием скорости (в метрах в секунду) за 1 сек. Если за секунду скорость увеличивается на 3 м/сек, ускорение равно 3 м/сек в секунду или 3 м/сек/сек или 3 м/сек2.

Ускорение обозначают буквой j.

Ускорение, равное 9,81 м/сек2 (или округленно, 10 м/сек2), соответствует ускорению, которое, как известно из опыта, имеет свободно падающее тело (без учета сопротивления воздуха), и называется ускорением силы тяжести. Его обозначают буквой g.

Разгон автомобиля

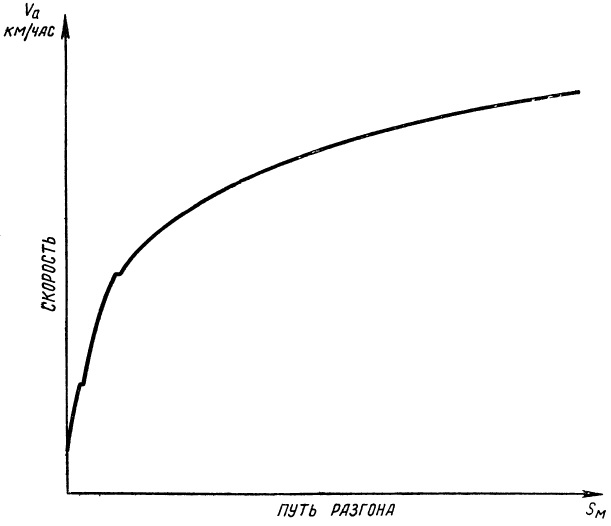

Разгон автомобиля обычно изображают графически. На горизонтальной оси графика откладывают путь, а на вертикальной — скорость и наносят точки, соответствующие каждому пройденному отрезку пути. Вместо скорости на вертикальной шкале можно откладывать время разгона, как это показано на графике разгона отечественных автомобилей.

График разгона представляет собой кривую с постепенно убывающим углом наклона. Уступы кривой соответствуют моментам переключения передач, когда ускорение на какой-то момент падает, однако их часто не показывают.

Инерция

Автомобиль не может с места развить сразу большую скорость, потому что ему приходится преодолевать не только силы сопротивления движению, но и инерцию.

Инерция — это свойство тела сохранять состояние покоя или состояние равномерного движения. Из механики известно, что неподвижное тело может быть приведено в движение (или скорость движущегося тела изменена) только под действием внешней силы. Преодолевая действие инерции, внешняя сила изменяет скорость тела, иначе говоря, придает ему ускорение. Величина ускорения пропорциональна величине силы. Чем больше масса тела, тем большей должна быть сила для придания этому телу нужного ускорения. Масса — это величина, пропорциональная количеству вещества в теле; масса т равна весу тела G, деленному на ускорение силы тяжести g (9,81 м/сек2):

Масса автомобиля сопротивляется разгону с силой Pj, эту силу называют силой инерции. Чтобы разгон мог произойти, на ведущих колесах нужно создать дополнительно силу тяги, равную силе инерции. Значит, сила, необходимая для преодоления инерции тела и для придания телу определенного ускорения j, оказывается пропорциональной массе тела и ускорению. Эта сила равна:

Для ускоренного движения автомобиля требуется дополнительная затрата мощности:

Nj = Pj*Va / 75 = Gj*Va / 270*9,81 = Gj*Va / 2650, л.с.

Для точности расчетов в уравнения (31) и (32) следует включить множитель б («дельта») — коэффициент вращающихся масс, учитывающий влияние вращающихся масс автомобиля (особенно маховика двигателя и колес) на разгон. Тогда:

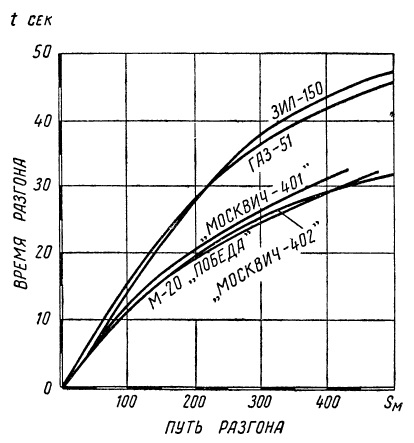

Рис. Графики времени разгона отечественных автомобилей.

Влияние вращающихся масс заключается в том, что, кроме преодоления инерции массы автомобиля, необходимо «раскрутить» маховик, колеса и другие вращающиеся части машины, затратив на это часть мощности двигателя. Величину коэффициента б можно считать приблизительно равной:

где ik — передаточное число в коробке передач.

Теперь, взяв для примера автомобиль с полным весом 2000 кг, нетрудно сравнить силы, необходимые для поддержания движения этого автомобиля по асфальту со скоростью 50 км/час (пока без учета сопротивления воздуха) и для трогания его с места с ускорением около 2,5 м/сек2, обычным для современных легковых автомобилей.

Для преодоления сопротивления инерции на высшей передаче (ik = 1) потребуется сила:

Такой силы на высшей передаче автомобиль не может развить, нужно включить первую передачу (с передаточным числом ik = 3).

Pj = 2000*2,5*1,5 / 9,81 = 760, кг

что для современных легковых автомобилей вполне возможно.

Итак, сила, необходимая для трогания с места, оказывается в 25 раз больше силы, необходимой для поддержания движения с постоянной скоростью 50 км/час.

Чтобы обеспечить быстрый разгон автомобиля, требуется устанавливать двигатель большой мощности. При движении с постоянной скоростью (кроме максимальной) двигатель работает не в полную мощность.

Из сказанного выше понятно, почему при трогании с места нужно включать низшую передачу. Попутно отметим, что на грузовых автомобилях обычно следует начинать разгон на второй передаче. Дело в том, что на первой передаче (ik примерно равно 7.) очень велико влияние вращающихся масс и тяговой силы не хватит, чтобы сообщить автомобилю большое ускорение; разгон получится очень медленным.

На сухой дороге при коэффициенте сцепления ф, равном около 0,7, трогание с места на низшей передаче не вызывает никаких затруднений, так как сила сцепления все еще превышает тяговую силу. Но на скользкой дороге может часто оказаться, что тяговая сила на низшей передаче больше силы сцепления (особенно при ненагруженном автомобиле), и колеса начинают буксовать. Из этого положения есть два выхода:

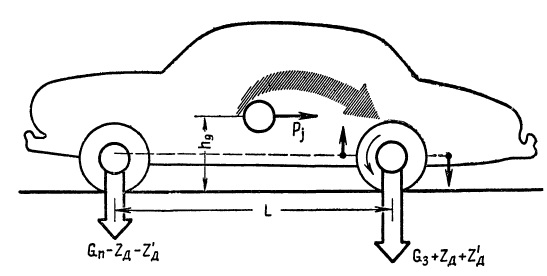

При разгоне особенно сказывается разгрузка передних колес и дополнительная нагрузка задних. Можно наблюдать, как в момент трогания с места автомобиль заметно, а иногда и очень резко «приседает» на задние колеса. Это перераспределение нагрузки происходит и при равномерном движении автомобиля. Оно объясняется противодействием вращающему моменту. Зубья ведущей шестерни главной передачи давят на зубья ведомой (коронной) и как бы прижимают заднюю ось к земле; при этом возникает реакция, отталкивающая ведущую шестерню вверх; происходит небольшое поворачивание всего заднего моста в направлении, обратном направлению вращения колес. Закрепленные на картере моста рессоры своими концами приподнимают переднюю часть рамы или кузова и опускают заднюю. Между прочим отметим, что именно вследствие разгрузки передних колес их легче повернуть во время движения автомобиля с включенной передачей, чем во время движения накатом, а тем более чем на стоянке. Это знает каждый водитель. Однако вернемся к дополнительно нагруженным задним колесам.

Дополнительная, прибавочная нагрузка на задние колеса Zd от передаваемого момента тем больше, чем больше момент Мк, подведенный к колесу и чем короче колесная база автомобиля L (в м):

Естественно, что эта нагрузка особенно велика при движении на низших передачах, так как подводимый к колесам момент увеличен. Так, на автомобиле ГАЗ-51 дополнительная нагрузка на первой передаче равна:

Во время трогания с места и разгона на автомобиль действует сила инерции Pj, приложенная в центре тяжести автомобиля и направленная назад, т. е. в сторону, обратную ускорению. Так как сила Pj приложена на высоте hg от плоскости дороги, она будет стремиться как бы опрокинуть автомобиль вокруг задних колес. При этом нагрузка на задние колеса увеличится, а на передние — уменьшится на величину:

Рис. При передаче усилий от двигателя нагрузка на задние колеса увеличивается, а на передние — уменьшается.

Таким образом, при трогании с места на задние колеса и шины приходится нагрузка от веса автомобиля, от передаваемого увеличенного вращающего момента и от силы инерции. Эта нагрузка действует на подшипники заднего моста и главным образом на шины задних колес. Чтобы сберечь их, нужно троганье с места осуществлять как можно более плавно. Следует напомнить, что на подъеме задние колеса еще более нагружены. На крутом подъеме при трогании с места, да еще при высоком расположении центра тяжести автомобиля, может создаться такая разгрузка передних колес и перегрузка задних, которая приведет к повреждению шин и даже к опрокидыванию автомобиля назад.

Рис. Кроме нагрузки от тягового усилия, при разгоне на задние колеса действует дополнительная сила от инерции массы автомобиля.

Автомобиль двигается с ускорением, и скорость движения его увеличивается, пока тяговая сила больше силы сопротивления движению. С увеличением скорости сопротивление движению возрастает; когда установится равенство тяговой силы и сопротивления, автомобиль приобретает равномерное движение, скорость которого зависит от величины нажима на педаль подачи топлива. Если водитель до отказа нажимает на педаль подачи топлива, эта скорость равномерного движения является одновременно и наибольшей скоростью автомобиля.

Работа по преодолению сил сопротивления качению и воздуха не создает запаса энергии — энергия расходуется на борьбу с этими силами. Работа по преодолению сил инерции при разгоне автомобиля переходит в энергию движения. Эту энергию называют кинетической энергией. Создающийся при этом запас энергии можно использовать, если после некоторого разгона отсоединить ведущие колеса от двигателя, установить рычаг переключения коробки передач в нейтральное положение, т. е. дать возможность автомобилю двигаться по инерции, накатом. Движение накатом происходит до тех пор, пока запас энергии не израсходуется на преодоление сил сопротивления движению. Уместно напомнить, что на одном и том же отрезке пути расход энергии на разгон гораздо больше расхода на преодоление сил сопротивления движению. Поэтому за счет накопленной энергии путь наката может быть в несколько раз больше пути разгона. Так, путь наката со скорости 50 км/час равен для автомобиля «Победа» около 450 м, для автомобиля ГАЗ-51 — около 720 м, в то время как путь разгона до этой скорости равен соответственно 150—200 м и 250—300 м Если водитель не стремится ехать на автомобиле с очень большой скоростью, он может значительную часть пути вести автомобиль «накатом» и экономить таким образом энергию и, тем самым, топливо.

Теоретические расчеты разгона 0-100 и суровая практика

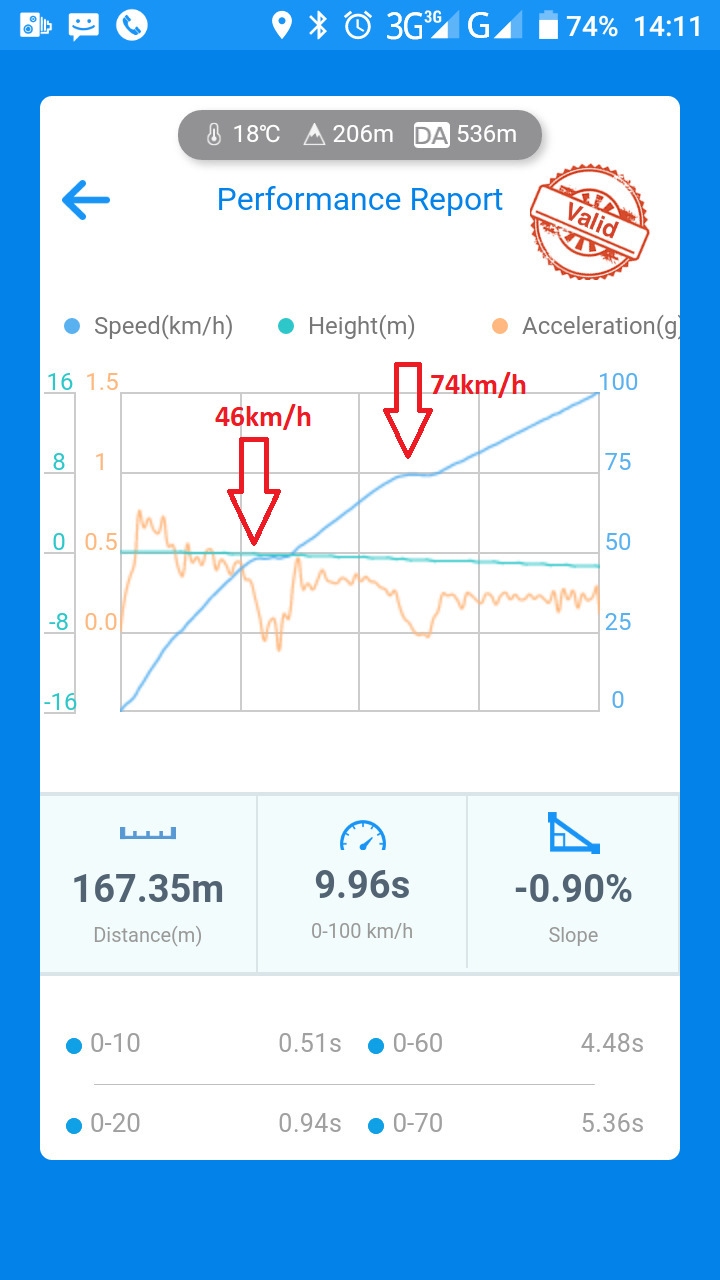

Продолжая тему любопытных расчетов, сегодняшний пост посвящен теоретическим расчетам разгона турбо-Смарта 451 до сотни.

Расчет времени разгона 0 — 100 весьма нетривиальная задача, прежде всего потому, что ускорение большинства автомобилей, в том числе и Смарта, — абсолютно нелинейная величина. Например, для каждой передачи величина ускорения отличается (на 1-й передаче значение выше, чем на 2-й, и.т.д), в момент переключения ускорение по сути — нулевое, может иметь место пробуксовка колес на старте, и.т.д.

Основными факторами, которые влияют на время разгона от нуля до 100 км/ч будут являться:

1. Мощность двигателя. Здесь все очевидно — чем мощнее двигатель, тем, в общем случае, быстрее он способен разогнать автомобиль до заданной скорости.

2. Масса автомобиля. Чем легче автомобиль, тем легче двигателю сообщать ему ускорение. Однако, с ростом скорости этот параметр играет все меньшую роль из-за растущего сопротивления воздуха.

3. Коэффициент сцепления с дорогой. Чем выше коэффициент, тем лучше сцепление шин с поверхностью и тем меньше вероятность пробуксовки колес и соответствующих потерь времени при ускорении.

4. Потери в трансмиссии. При передаче мощности от двигателя к колесам неизбежны потери мощности на всех этапах, поэтому, мощность с маховика всегда будет выше мощности с колес. Потери зависят от многих факторов, в т.ч. от типа привода автомобиля. В эту цифру не входят потери на преодоление сопротивления воздуха.

5. Аэродинамические потери. Чем лучше аэродинамик автомобиля, тем меньше составят потери мощности при разгоне из-за набегающего потока в воздуха.

6. Тип КПП. В зависимости от типа коробки передач, а также передаточных чисел время разгона при прочих равных будет сильно варьироваться, из-за потерь времени при переключении передач.

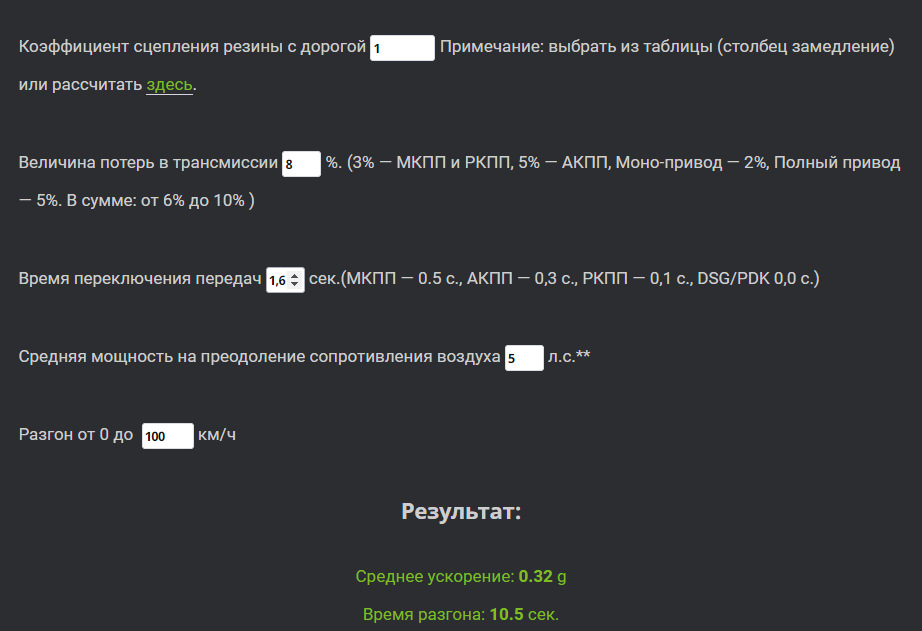

Попробуем прикинуть ускорение стокового Smart 451, используя известные нам данные.

1. Мощность двигателя — по результатам лучшего измерения на диностенде Смарт смог выдать 103.5 л.с. с маховика.

2. Масса автомобиля — возьмем паспортную снаряженную массу Турбо-литра — 770 кг. Эта масса включает в себя сухой вес авто + вес топлива, моторного масла, охлаждающей жидкости, омывайки, а также водителя (в общем случае 75кг)

3. Коэффициент сцепления с дорогой — для упрощения возьмем идеальные условия: сухой, идеально ровный асфальт, максимально прогретые шины с нулевым износом — коэффициент 1.0

4. Потери мощности в трансмиссии. Данный показатель зависит от КПД коробки передач. Для механических коробок легковых авто КПД составляет около 0.92, поэтому для упрощения возьмем оптимистичную относительную цифру потерь в 8%

5. Аэродинамические потери мощности — для упрощения возьмем усредненную цифру для легковых автомобилей при разгоне от 0 до 100 — потеря в 5 л.с.

6. Коробка Смарта 451 отличается безумными потерями при переключении передач. На каждое переключение тратится около 0.8 сек, для разгона до 100 требуется 2 переключения передач, т.е. в сумме потери на переключении составят 1.8 сек.

Для расчета используем сервис: www.tech-drive.ru/posts/719/

Подставляем все исходные данные:

Получаем усредненную цифру: 10.5 сек для разгона от 0 до 100 км/ч. Среднее ускорение 0.32g (3.14 м/с²)

Паспортное время разгона 0-100 турбо-литра: 10.7 сек.

Время разгона 0-100 при моих замерах Dragy (для стоковой версии): 10.3 — 10.6 сек. Max. ускорение 0.75g (7.36 м/с²). Среднее ускорение

В целом, расчеты верны. Коэффициент трансмиссионных потерь может колебаться в диапазоне 6 — 8%, а время переключения передач в диапазоне 1.5 — 1.6 сек.

Попробуем смоделировать несколько ситуаций с использованием разных значений мощности и потерь при переключении:

1. Мощность: 103.5 л.с. (стоковый Турбо-литр), потери при переключении: 1.6 сек (стоковая коробка).

Результат 0-100: 10.5 сек

2. Мощность: 103.5 л.с., потери при переключении: 1.0 сек. (например, коробка Smart 451 Brabus)

Результат 0-100: 9.9 сек.

3. Мощность 115 л.с. (например, чип-тюнинг), потери при переключении: 1.6 сек (стоковая коробка).

Результат 0-100: 9.5 сек.

4. Мощность 115 л.с., потери при переключении: 1.0 сек.

Результат: 0-100: 8.9 сек.

5. Мощность 103.5 л.с. (чип), потери при переключении: 0.2 сек («идеальный» робот)

Результат: 0-100: 9.1 сек.

6. Мощность 115 л.с. (чип), потери при переключении: 0.2 сек («идеальный» робот)

Результат: 0-100: 8.2 сек.

7. Сферический конь в вакууме: 130 л.с. (чип + выхлоп) + «идеальный робот» (0.2 сек) + пустой бак/легкий водитель (общая масса авто 735 кг)

Результат: 0-100: 6.8 сек.