Маневренность автотранспортных средств

Под маневренностью автомобиля понимают его способность передвигаться в условиях ограниченного по длине и ширине пространства.

Для количественной оценки маневренности используется ряд геометрических и силовых показателей /2/.

К основным геометрическим показателям маневренности относятся:

1) радиусы поворота по следу колес;

2) ширина полосы движения по следу колес;

3) радиусы поворота по габаритам;

4) ширина полосы движения по габаритам;

5) угол горизонтальной гибкости (для автопоездов).

К силовым показателям маневренности можно отнести:

1) усилие на рулевом колесе при повороте управляемых колес на месте;

2) удельное сопротивление повороту.

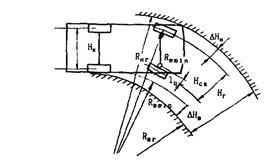

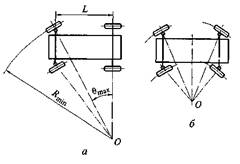

Рис. 77. Геометрические показатели маневренности

По своему физическому смыслу данные показатели выражают минимальные радиусы кривых, по которым возможно движение переднего наружного и заднего внутреннего колеса при совершении автомобилем поворотов в предельно стесненных условиях маневрирования. Радиусы поворотов по следу колес можно найти и расчетным путем по формулам:

Rнmin =

Rвmin =

Как следует из формул (276) и (277), радиусы поворота тем меньше, чем больше углы поворота управляемых колес.

Ширину указанной полосы движения можно определить экспериментальным путем посредством замера расстояния между следами соответствующих колес или по формуле:

Заметим, что при уменьшении угла поворота управляемых колес радиусы поворота по следу колес возрастают, но ширина полосы движения при этом уменьшается, достигая минимума (Нск min = Нк) при qн = qв = 0, т.е. при прямолинейном движении.

Радиусы поворота по габаритам представляют собой расстояния от оси поворота до траекторий движения соответственно наиболее удаленной (Rнг) и наиболее близкой (Rвг) к оси поворота точки корпуса автомобиля при максимальном повороте управляемых колес и движении с минимальной скоростью (рис. 77).

движения соответственно переднего наружного и заднего внутреннего колеса.

Численные значения показателей Rнг и Rвг определяют ширину полосы движения по габаритам.

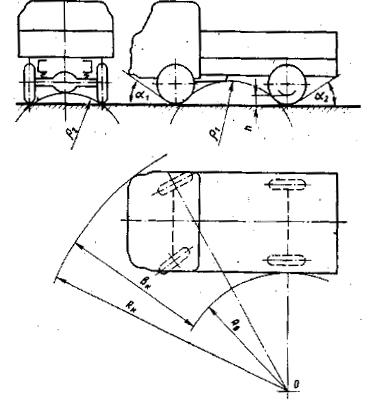

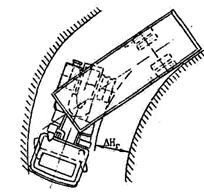

Обеспечение высокой маневренности особенно актуально для автопоездов. Это связано не только с их большой габаритной длиной, но и с тем, что при повороте траектория движения прицепа (или полуприцепа) смещается к центру, что ведет к увеличению габаритной ширины полосы движения (рис. 78).

|

Рис. 78. Поворот седельного автопоезда

Особенно значительно смещение колеи у седельных автопоездов при использовании длиннобазных полуприцепов.

У прицепных автопоездов значительное увеличение габаритной ширины вызывает удлинение дышла и базы прицепа. Однако при одинаковой грузоподъемности такие автопоезда гораздо маневреннее, нежели седельные.

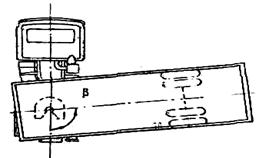

При выполнении различных маневров, особенно при установке автопоезда под погрузку или выгрузку, либо на место хранения, важное значение имеет так называемый угол горизонтальной гибкости (b). Применительно к прицепному автопоезду он определяет предельное отклонение оси

Шарнирное соединение тягача с прицепом или полуприцепом, повышая маневренность, создает значительные трудности для движения автопоезда задним ходом, связанные с его склонностью к складыванию. Под складыванием автопоезда понимается нарастание угла b, который в данном случае называют углом складывания.

При выполнении маневров водитель вынужден прикладывать значительные усилия для поворота управляемых колес. При этом особенно велико сопротивление вращению колес у автомобиля, стоящего на месте. Поэтому усилие на рулевом колесе при повороте управляемых колес на месте (Рр) используется в качестве одного из показателей, характеризующих способность автомобиля к маневрированию с силовой точки зрения.

Удельное сопротивление повороту является важным силовым показателем способности автомобиля к маневрированию и выражает суммарную силу сопротивления движению, приходящуюся на единицу веса автомобиля при его повороте с минимальной скоростью при максимальном повороте управляемых колес. Чем меньше удельное сопротивление испытывает автомобиль, тем ему легче совершать крутые повороты, следовательно, тем выше его способность к маневрированию.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Проходимость и маневренность автомобиля

Проходимость автомобиля — это его способность двигаться по плохим дорогам и в условиях бездорожья, а также преодолевать различные препятствия, встречающиеся на пути. Проходимость определяется способностью преодолевать сопротивление качению (используя тяговые силы на колесах), габаритными размерами транспортного средства, способностью автомобиля преодолевать препятствия, встречающиеся на дороге.

Основным фактором, характеризующим проходимость, является соотношение между наибольшей тяговой силой, и силой сопротивления движению. В большинстве случаев проходимость автомобиля ограничивается недостаточной силой сцепления колес с дорогой и в связи с этим невозможностью использовать максимальную тяговую силу. Для оценки проходимости автомобиля по грунту пользуются коэффициентом сцепной массы, определяемым делением массы, приходящейся на ведущие колеса на общую массу автомобиля.

Коэффициент сцепной массы для различных автомобилей отличается и наибольшую проходимость имеют автомобили, у которых все колеса являются ведущими.

В случае применения прицепов, увеличивающих общую массу автопоезда, но не изменяющих сцепную массу, проходимость резко снижается.

На величину сцепления ведущих колес с дорогой значительное влияние оказывает удельное давление шин на дорогу и рисунок протектора. Удельное давление определяется делением массы, приходящейся на колесо, на площадь отпечатка шин. На рыхлых грунтах проходимость автомобиля будет лучше, если удельное давление будет меньше. На твердых и скользких дорогах проходимость улучшается при большом удельном давлении.

Шины с крупным рисунком протектора на мягких грунтах будут иметь отпечаток большей площади и меньшее удельное давление; на твердых грунтах отпечаток этой шины будет меньшей площади и удельное давление увеличивается.

При движении по мягкому или заболоченному грунту применяют арочные шины, дающие большой отпечаток и меньшее удельное давление, а также применяют автомобили, где давление воздуха в шинах может регулироваться.

На проходимость автомобиля влияет также разная ширина колеи передних и задних колес. При совпадении колеи передних и задних колес задние колеса катятся по уже прорезанной колее, поэтому сопротивление их качению уменьшается, а проходимость автомобиля повышается, за исключением болотистой местности, где задние колеса могут проваливаться.

Проходимость автомобиля определяется и по габаритным размерам.

Габаритные параметры проходимости — показатели, характеризующие проходимость подвижного состава по неровностям дороги и его способность вписываться в дорожные габариты. Основными габаритными параметрами проходимости являются: дорожный просвет h, углы переднего α1 и заднего α2 свеса, продольный ρ1 и поперечный ρ2 радиусы проходимости, наружный Rн и внутренний Rв радиусы поворота, поворотная ширина bк коридора, углы гибкости βв в вертикальной и αг в горизонтальной плоскостях.

Рис. Габаритные параметры проходимости автомобиля

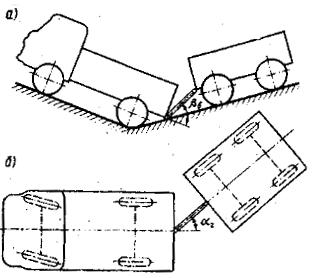

Рис. Углы гибкости в вертикальной (а) и горизонтальной (б) плоскостях

Дорожный просвет — это расстояние между низшей точкой подвижного состава и дорогой. Он характеризует возможность движения без задевания сосредоточенных препятствий (камней, пней, кочек и т.д.). Обычно дорожный просвет находится под картером главной передачи. Величина его зависит от типа подвижного состава и условий его эксплуатации. Так, для грузовых автомобилей дорожной проходимости дорожный просвет составляет 245 …290 мм, а для повышенной проходимости — 315 … 400 мм. Увеличение дорожного просвета приводит к повышению проходимости, что может быть достигнуто увеличением диаметра колес и уменьшением габаритов главной передачи (например, разнесенная главная передача). Однако увеличение дорожного просвета приводит к повышению центра тяжести подвижного состава, в результате чего может ухудшиться его устойчивость.

Углы переднего и заднего свеса — это углы, образованные плоскостью дороги и плоскостями, касательными к передним и задним колесам и к выступающим низшим точкам передней и задней частей подвижного состава. Они характеризуют проходимость по неровным дорогам во время въезда или съезда с препятствия (наезд на бугор, переезд через канаву, яму, кювет и т.д.).

Чем больше величина углов аь и аг, тем большей крутизны дорожные неровности может преодолеть подвижной состав. Для грузовых автомобилей дорожной проходимости углы свеса составляют: а1=25……42° и а2 — 18 …38°, а для повышенной проходимости — соответственно 35 … 55° и 32 … 42°.

Продольные и поперечные радиусы проходимости — это радиусы окружностей, касательных к колесам и низшим точкам подвижного состава соответственно в продольной и поперечной, плоскостях. Эти радиусы определяют контуры препятствий, преодолеваемых подвижным составом без их задевания. Чем меньше указанные радиусы, тем выше проходимость; подвижного состава. Так, например, продольный радиус проходимости для обычных грузовых автомобилей составляет 2,7 … 5,5 м, а для; повышенной проходимости — 2,0 …3,5 м.

Углы гибкости в вертикальной и горизонтальной плоскостях — это углы возможного отклонения оси сцепной петли прицепа от оси тягового крюка. Угол вертикальной гибкости автопоезда характеризует его проходимость по неровностям дороги, а угол горизонтальной гибкости — способность к поворотам, т. е. его маневренность. Для автопоездов с двухосными прицепами углы гибкости составляют: βв не менее ±62° α г не менее ±55°, а для седельных автопоездов βв не менее ±8° и α ± 90°.)

МАНЕВРЕННОСТЬ

3.1 Параметры маневра

Автомобили должны обладать хорошей маневренностью. Она требуется при значительном изменении направления движения в условиях города, когда часто приходится совершать повороты на 90°, при необходимости в движении задним ходом или полном развороте. Высокая маневренность также необходима при погрузке и разгрузке автомобилей на небольших площадках.

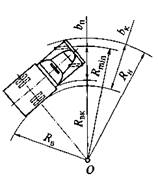

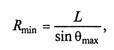

Основными параметрами маневра автомобиля (рисунок 3.1) являются минимальный радиус поворота Rmin, внутренний RB и наружный Rн габаритные радиусы поворота, минимальный радиус поворота внутреннего заднего колеса Rвк, поворотная ширина bкпо колее колес и поворотная ширина bк автомобиля (коридора).

Минимальный радиус поворота автомобиля представляет собой расстояние от центра поворота до оси колеи переднего наружного управляемого колеса при максимальном угле его поворота.

Рисунок 3.1. Показатели маневренности автомобиля:

Минимальный радиус поворота, м, указывается в технической характеристике автомобиля. Его можно вычислить по формуле

где L — база автомобиля; θmах — максимальный угол поворота наружного колеса (рисунок 3.2, а).

Внутренним и наружным габаритными радиусами поворота (RB и RH) называются расстояния от центра поворота до ближайшей и наиболее удаленной точек автомобиля при максимальном повороте управляемых колес.

Поворотная ширина по колее колес — это разность между минимальными радиусами поворота переднего наружного и заднего внутреннего колеса

Поворотная ширина по колее колес автомобиля определяет минимально необходимую ширину проезжей части твердого покрытия дороги.

Поворотной шириной автомобиля (коридора) называется разность между наружным и внутренним габаритными радиусами поворота автомобиля:

Рисунок 3.2 Схемы автомобилей с передними (а) и всеми (б) управляемыми колесами: О — центр поворота

Данный раздел содержит в себе расчеты показателей управляемости и маневренности автомобиля ВАЗ-21093. Для выполнения расчетов мне потребовались некоторые технические характеристики автомобиля Ваз-2109, представленные в таблице 1.

| Колесная база автомобиля (L) | 2460мм |

| Передняя колея (В) | 1400мм |

| Максимальный угол поворота передних колес (θ) | 42° |

Ниже будут рассчитаны следующие характеристики:

· Радиус поворота с эластичными колесами (Rэ)

· Расстояние между центром оси задних колес и проекцией центра поворота на продольную ось автомобиля (С)

· Радиус поворота автомобиля по колее переднего наружного колеса (RПК)

· Минимальный радиус поворота (Rmin)

Радиус поворота вычисляется, с расчетом, что в реальных условиях на автомобиле установлены эластичные колеса, то есть используем формулу (2):

Угол увода при отсутствии бокового скольжения, то есть в условиях повседневной эксплуатации составляет от 4° до 6°.Так как углы увода на передних и задних колесах различны, причем, так как автомобиль переднеприводный, угол увода передних колес меньше, чем задних, значит принимаем δ1= 4°, δ2=6°. Отсюда получаем:

Расстояние между центром оси задних колес и проекцией центра поворота на продольную ось автомобиля рассчитывается по формуле (3):

Радиус поворота автомобиля по колее переднего наружного колеса можно вычислить по формуле (4)

Минимальный радиус поворота рассчитывается по формуле (13)

В результате проделанной работы был произведен расчет показателей управляемости и маневренности автомобиля ВАЗ-21093.

Рассчитав различные радиусы поворота данного автомобиля можно сделать вывод, что они достаточны для эксплуатации машины на дорогах общего пользования, но полученные данные можно улучшить за счет усовершенствования рулевого управления автомобиля и конструкции поворотных механизмов колес.

Такими улучшениями могут служить гидро- или электро-усилитель руля, которые позволят водителю уменьшить время, затрачиваемое на поворот колес, а также изменение конструкции поворотных рычагов колеса или обеспечение конструкцией наклона колеса в сторону поворота, что также значительно уменьшит радиус поворота.

Приведенные улучшения могут значительно увеличить управляемость и маневренность данного автомобиля.

1. Вахламов В.К. «Автомобили: Эксплуатационные свойства»: Учебник для студ. высш. учеб. заведений.-М.: Издательский центр «Академия», 2005.

2. Кравец В. Н. «Теория автомобиля»: учеб. Пособие / В. Н. Кравец. Нижний Новгород: НГТУ, – 2007.

3. Вахламов В.К. «Конструкция, расчет и эксплуатационные свойства автомобилей»:Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. К. Вахламов. — М. : Издательский центр «Академия», 2007.

4. Федотов А.И., Зарщиков А.М. «Конструкция, расчет и потребительские свойства автомобилей»:Учебное пособие. Иркутск, 2007.

Маневренность это свойство автомобиля

Специалисты различают активную, пассивную, после аварийнуюи экологическую безопасность автомобиля и среды движения. Последние три вида безопасности в основном зависят от конструктивных мероприятий, в то время как активная безопасность, под которой понимают мероприятия по предотвращению возникновения ДТП, во многом зависит от человеческого фактора. Для краткости мы остановимся лишь на тех элементах активной безопасности автомобиля, которые должен учитывать водитель в своей деятельности.

Силы, действующие на автомобиль. При движении автомобиль преодолевает силы

1) сила сопротивления качению возникает в результате трения шин о дорогу, их упругого деформирования, трения в подшипниках колес и др.;

2) сила сопротивления воздуха зависит от обтекаемости и лобовой площади автомобиля и резко возрастает с увеличением скорости;

3) сила сопротивления подъему препятствует силе тяги при подъеме, и она тем больше, чем круче подъем, а на

спуске, наоборот, складывается с силой тяги и дополнительно ускоряет движение автомобиля;

4) инерционные силы возникают при изменении скорости или направления движения (боковая сила), они препятствуют разгону и торможению автомобиля, а на повороте стремятся сместить его в противоположную центру поворота сторону.

Трогание и движение автомобиля по дороге возможны только при условии, что сила тяги, развиваемая двигателем и приложенная в месте контакта колес с дорогой, превышает суммарные силы сопротивления, действующие на автомобиль. При этом обязательным условием является достаточное сцепление колес автомобиля, особенно ведущих, с поверхностью дороги, иначе они будут буксовать. Сила сцепления зависит от массы, приходящейся на колесо, от состояния покрытия дороги, давления воздуха в шинах и рисунка протектора. Если прекратить приложение силы тяги, то на горизонтальной дороге автомобиль под действием сил сопротивления постепенно остановится.

Автомобиль может быть остановлен с помощью тормозной системы. Эффективность торможения зависит от конструкции тормозов, от величины тормозного момента, состояния шин и дороги. Тормоза современных автомобилей могут развивать момент, намного превышающий силы сцепления колес с дорогой. Поэтому в практике наблюдается юз, когда колеса автомобиля блокируются и скользят по дороге, не вращаясь. При этом из-за сильного нагрева резины ухудшается сцепление колес с дорогой и удлиняется тормозной путь до 50%. Кроме того, автомобиль может потерять управление. Поэтому надо учиться тормозить без блокировки колес. На современных автомобилях устанавливаются регуляторы тормозных сил, препятствующие возникновению блокировки колес.

Для оценки влияния состояния дороги на силу сцепления служит коэффициент сцепления, который зависит от вида покрытия дороги и от его состояния. Мокрая, грязная дорога уменьшает величину коэффициента, а следовательно, и силу сцепления примерно наполовину. Уменьшение коэффициента сцепления колес с дорогой наблюдается также при увеличении скорости движения. При пониженном коэффициенте сцепления резко возрастает путь, затрачиваемый автомобилем на торможение.

Различают тормозной и остановочный путь (рис. 16). Последний определяется с момента обнаружения опасности до полной остановки автомобиля, а тормозной путь отсчитывается от момента включения тормозной системы до полной остановки и зависит в основном от конструкции тормозов. Длина остановочного пути во многом зависит от водителя, так как в него входит путь, проходимый автомобилем за время реакции водителя, которое в зависимости от сложности ситуации и особенностей водителя колеблется в среднем от 0,2 до 1,2 с. При этом тормозной путь только из-за различного времени реакции может отличаться почти на 17 м при начальной скорости 60 км/ч, а путь, проходимый автомобилем за время реакции водителя, может составлять почти половину всего остановочного пути. Поэтому водитель, зная места вероятного появления опасности (остановка общественного транспорта, проезд детских учреждений, пересечений, мест с ограниченным обзором и т. д.), заранее переносит ногу на педаль тормоза. При реальном появлении опасности он сразу же нажимает на педаль тормоза, затрачивая 0,2—0,3 с. Остановочный путь при скорости 60 км/ч на сухом асфальтированном покрытии составляет около 37 м, на мокром —60м, на обледенелой дороге — 152 м. Это должен учитывать водитель при выборе безопасной скорости движения в зависимости от состояния дороги.

Если управляемые колеса автомобиля повернуть, то на автомобиль начинает действовать боковая сила, стремящаяся сместить его от центра поворота. Водитель обычно сразу ощущает это, у автомобиля появляется боковой крен, и его отклоняет в противоположную сторону. Если боковая сила превышает силы бокового сцепления с дорогой, то автомобиль начинает скользить вбок (заднеприводный — заносить), увеличивая радиус поворота. Поэтому он может не вписаться в поворот, съехать с дороги и даже опрокинуться.

Действие боковой силы зависит от радиуса поворота и скорости движения автомобиля. Чем радиус поворота больше, тем ее действие меньше. Поэтому опытный водитель стремится максимально увеличить радиус поворота, используя всю ширину полосы движения, но не выезжая на полосу встречного движения. Скорость движения на повороте изменяет боковую силу в квадратичной зависимости: если скорость увеличить в 2 раза, действие боковой силы возрастет в 4 раза. Поэтому снижение скорости перед входом в поворот является обязательным условием его безопасного прохождения, за исключением дорог, где скорость лучше увеличить. Тогда действующая боковая сила сильнее прижмет автомобиль к полотну дороги.

Устойчивое (без заноса) движение на повороте зависит также от состояния шин и дороги, силы бокового сцепления колес с дорогой, от особенностей привода на ведущие колеса (заднеприводные, переднеприводные, полноприводные) и от расположения груза. Занос и опрокидывание возникают скорее на скользкой дороге у заднеприводного автомобиля с грузом, значительно выступающим

за боковые борта. Наиболее устойчивы к заносу полноприводные и переднеприводные автомобили.

Явление увода. При движении на повороте вследствие боковой эластичности шин происходит некоторый снос автомобиля (без проскальзывания) в сторону, противоположную повороту рулевого колеса. Явление увода также может возникнуть под действием сильных порывов ветра. Чем выше скорость движения на повороте, тем больше увод. Это явление имеет в определенных условиях серьезное значение для безопасности движения, и водитель должен уметь его учитывать. Если водитель не сумеет компенсировать боковой увод соответствующим поворотом руля, то при правом повороте его вынесет на полосу встречного движения, а при левом повороте — утянет на обочину. Боковой увод из-за воздействия ветра обычно компенсируют соответствующим поворотом рулевого колеса. Поэтому при въезде в зону затишья нужно уменьшить угол поворота рулевого колеса, чтобы избежать резкого изменения направления движения.

Управляемость и устойчивость. Под управляемостью понимают способность автомобиля сохранять или изменять направление движения точно в соответствии с приложенными

Под устойчивостью понимают способность автомобиля противостоять заносу (боковому скольжению) и опрокидыванию. Более вероятно нарушение поперечной устойчивости, возникающее вследствие действия боковых сил и поперечной составляющей силы тяжести.

Устойчивость движущегося автомобиля зависит от многих факторов: массы автомобиля, высоты его центра тяжести, ширины колеи, базы размера шин, их конструкции и состояния; радиусов кривизны дороги и состояния ее поверхности, скорости и направления движения; умения управлять автомобилем и др.

Установлено, что, чем выше расположен центр тяжести автомобиля и чем уже колея и база, тем выше вероятность опрокидывания на косогоре или подъеме. Оно наступает, когда вектор силы тяжести проходит через точку контакта колеса с дорогой.

Наличие груза в кузове, особенно крупногабаритного, увеличивает высоту центра тяжести, снижая тем самым устойчивость.

На повороте существенное влияние на устойчивость оказывает также скорость поворота управляемых колес. Резкий их поворот чаще всего приводит к опрокидыванию автомобиля. Движение по косогору увеличивает вероятность опрокидывания из-за возможного смещения груза и пассажиров.

Автомобили в зависимости от конструкции различаются по так называемой поворачиваемости, т. е. они по разному ведут себя при движении на повороте. Большинство заднеприводных автомобилей имеет недостаточную поворачиваемость, т. е. стремятся перейти на больший радиус поворота, поэтому приходится дополнительно поворачивать рулевое колесо, чтобы автомобиль следовал на закруглении заданному направлению. Однако некоторые конструкции автомобилей, наоборот, на повороте стремятся перейти на дугу меньшего радиуса, поэтому приходится понемногу возвращать руль обратно. Сложнее управлять автомобилем с избыточной поворачиваемостью, так как он более склонен к заносу.

На управляемость автомобиля определенное влияние оказывают некоторые эксплуатационные факторы. Например, снижение давления воздуха в шинах высокого давления увеличивает угол увода, а в широкопрофильных — уменьшает. Радиальные шины лучше противостоят уводу, чем диагональные. Поэтому при установке, к примеру, сзади радиальных шин, а впереди диагональных недостаточная поворачиваемость автомобиля увеличивается, и наоборот.

Повышение нагрузки на ось уменьшает величину увода колес, поэтому опытные водители проходят поворот с небольшим ускорением. Это приводит к увеличению нагрузки на заднюю ось, повышается сцепление задних колес с дорогой, автомобиль более устойчив на поворотах. Тормозить же на повороте не следует, резко возрастает опасность заноса.

Скользкое покрытие ухудшает управляемость автомобилем с задним приводом, переднеприводные и полноприводные автомобили менее чувствительны к изменению коэффициента сцепления.

Под маневренностью понимается способность автомобиля выполнять разворот на возможно малой площади. Маневренность автомобиля зависит от его габаритных размеров, величины колесной базы, ширины колеи, предельных углов поворота передних колес. Основной параметр, характеризующий маневренность автомобиля, — его минимальный радиус поворота. Легковые автомобили обладают лучшей маневренностью (радиус поворота меньше 6 м) по сравнению с грузовыми и требуют гораздо меньше площади для маневрирования и разворотов. Автопоезда, наоборот, требуют больше места для маневрирования, чем одиночные автомобили.

Проходимость автомобиля — это его конструктивные свойства, позволяющие ему работать в тяжелых дорожных условиях и вне дорог. У автомобилей повышенной проходимости обычно все оси ведущие, кроме того, они имеют увеличенный дорожный просвет (клиренс). Динамические свойства. Для обеспечения безопасности движения, кроме хороших тормозных качеств, нужна и хорошая динамика разгона автомобиля (приемистость). Чем выше возможная максимальная скорость, тем лучше и динамика разгона автомобиля. Эти показатели зависят в основном от удельной мощности двигателя, т. е. мощности, приходящейся на единицу массы автомобиля. Чем выше удельная мощность, тем лучше динамические показатели.

Приемистость автомобиля играет особо важную роль при совершении обгона. Этот показатель входит в технические характеристики легкового автомобиля. Она оценивается временем разгона с места до 100 км/ч. У современных отечественных легковых автомобилей это время составляет 15 с (ВАЗ-2108), у грузовых автомобилей динамика разгона ухудшается по мере роста грузоподъемности.

Обзорность и информативность автомобиля. Обзорность с места водителя ограничивается конструктивными особенностями кабины и кузова автомобиля. Широкие стойки кузова, большой угол наклона лобового и заднего стекол уменьшают обзор и ухудшают активную безопасность автомобиля. Наличие высокого кузова или полуприцепа у грузового автомобиля резко ухудшает задний обзор автомобиля. Для увеличения обзора устанавливают панорамные (без поперечной стойки) стекла, подбирают оптимальные углы наклона стекол и капота, оборудуют автомобиль зеркалами заднего вида. Стойки кузова и его элементы могут ограничивать обзор, образовывать «слепые» зоны (рис. 17).

Хорошей передней обзорностью обладают грузовые автомобили с кабиной, расположенной над двигателем (МАЗ, КамАЗ). Обзорность — неизменяемое конструктивное качество каждой модели автомобиля, однако она может ухудшаться в непогоду из-за неработающей щетки стеклоочистителя, налипания снега, грязи и т. п. Так как основную информацию о среде движения водитель получает через органы зрения, обзорность автомобиля играет важную роль в обеспечении безопасности движения.

Для того чтобы намерения водителя были понятны другим участникам движения, он пользуется средствами сигнализации. Среди световых приборов сигнализации имеются указатели поворотов, передние и задние габаритные фонари (подфарники), стоп-сигналы. Все транспортные средства для лучшей видимости в темное время имеют отражатели света: сзади — красные, на боковых сторонах — оранжевые, на передней части прицепов и полуприцепов — белого цвета. Они также оборудуются фонарем для освещения заднего номерного знака.

На всех автомобилях устанавливаются фары дальнего и ближнего света, могут быть установлены также противотуманные фары и фары заднего хода. Свет всех фар может быть белый или желтят.

Общая цель оборудования указанными приборами — повысить безопасность автомобиля.

Кроме указанных традиционных приборов, на некоторых зарубежных автомобилях устанавливаются радары, сигнализирующие водителю об опасном сокращении дистанции между автомобилями, а также навигационное оборудование, позволяющее водителю точно определять свое местонахождение на местности. Представляет удобство выпускаемый в Канаде ультразвуковой прибор, предотвращающий наезды на объекты при движении задним ходом путем подачи водителю звукового сигнала при опасном приближении. Установленный на автопоезде прибор позволяет подъехать задним ходом к краю погрузочной платформы на расстояние 25 мм без помощи посторонних лиц или зеркала заднего вида. Кроме обычных средств внутренней информативности автомобиля (контрольно-измерительные приборы), многие автомобили оборудуются сигнализаторами аварийного падения давления, отказа тормозных контуров, состояния шин, тормозных и рулевого механизма, закрытия дверей автомобиля и др. Помимо удобств, такие приборы дополнительно повышают активную безопасность.

В последние годы на наших дорогах заметно прибавилось легковых автомобилей с прицепами, все чаще встречаются автомобили, буксирующие прицеп-дачу. Управление такими автомобилями имеет ряд особенностей.

Нужно приучить себя тщательно соединять прицеп с автомобилем и периодически проверять надежность сцепки в пути, делая для этого кратковременные остановки.

Перед поездкой необходимо проверить равномерность давления в шинах, повысить давление в задних шинах автомобиля на 0,2—0,4 кто/см2 по сравнению с обычным, установить необходимое одинаковое давление в шинах прицепа. Иначе, кроме повышенного износа шин, будет ощущаться неустойчивое движение автомобиля и прицепа. Если буксируется прицеп-дача, необходима установка по обеим сторонам автомобиля зеркал заднего вида.

Перед началом движения следует проверить техническое состояние указателей поворотов и стоп-сигналов.

Последовательность контроля прицепа и автомобиля перед выездом и в пути показана на рис. 27.

Груз в прицепе нужно по возможности размещать впереди (рис. 28), чтобы на сцепное устройство действовала дополнительная прижимающая сила. Напомним, что в открытых прицепах груз должен как можно меньше выступать над бортами, иначе на поворотах на прицеп будет воздействовать дополнительная боковая сила, которая может его опрокинуть.

Динамика движения автомобиля с прицепом значительно меняется. Он медленнее разгоняется и дольше тормозит, что объясняется возрастанием общей массы транспортного средства (до 750 кг). Отсюда вытекает тактика вождения другая, чем при управлении одиночным автомобилем: все делать с большим запасом пространства и времени. Не стоит предпринимать обгон автомобилей, двигающихся со скоростью 60 км/ч и более. Он может затянуться и создать опасные ситуации. Если все-таки производится обгон, не забывайте, что сзади вашего автомобиля еще и прицеп, возвращайтесь в свой ряд плавно, убедившись в зеркало заднего вида в безопасности.

Скорость движения автомобиля с прицепом следует уменьшить на 25% по сравнению с движением без прицепа и поддерживать ее в пределах 60—70 км/ч. Для экстренного

Для экономии топлива не стоит двигаться на автомагистралях со скоростью выше 70 км/ч, так как уже при скорости 80 км/ч расход его возрастет примерно на 25%. Низкая и обтекаемая укладка груза в открытом прицепе, плотно обтянутом прорезиненным брезентом, также способствует экономии топлива.

Перед затяжным подъемом заранее переходить на пониженную передачу. Избегайте переключения передач на подъеме. Тормозите двигателем на спуске, не давайте разгоняться автомобилю, подталкиваемому сзади прицепом.

Оставляйте побольше интервал при разъездах на узких дорогах со встречными трайлерами и крупногабаритными автобусами: воздушный поток может повлиять на устойчивость автомобиля с прицепом. Остерегайтесь сильного бокового ветра (особенно на мостах), он может сильно ощущаться в виде бокового увода, особенно если прицеп с большой боковой парусностью.

На повороте учитывайте смещение прицепа к центру поворота (рис. 29). При правом повороте автомобиль направляют ближе к левой стороне полосы движения. Водитель поворачивает рулевое колесо в момент, когда задние колеса автомобиля окажутся примерно напротив бордюра дороги, на которую поворачивает автомобиль. В этом случае прицеп не заденет бордюр. При левом повороте автомобиль направляют ближе к правой стороне полосы движения, а рулевое колесо поворачивают при прохождении центра пересечения.

Если прицеп начинает болтаться, обязательно остановитесь и проверьте, не сместился ли груз в прицепе, давление в шинах прицепа и автомобиля, состояние подвески. Не пытайтесь увеличением скорости натянуть разболтавшийся прицеп, это только усугубит положение.

Для остановки и стоянки лучше выбирать ровные участки дорог, тщательно затормозить автомобиль (стояночный тормоз и первая передача), подложить с обеих сторон колес прицепа противооткатные упоры.

Сформулируем кратко рекомендации по управлению автомобилем с прицепом:

при подготовке к выезду проверить состояние и надежность крепления сцепного устройства, техническое состояние указателей поворотов и стоп-сигналов прицепа, давление воздуха в шинах, расположение и крепление груза в прицепе, обзорность с помощью зеркал заднего вида;

при трогании проверить действие тормозов и поведение прицепа, отсутствие посторонних шумов, устойчивость груза;

в движении поддерживать скорость 60—70 км/ч, дистанция увеличена, контроль через зеркала за поведением прицепа, избегать обгонов, не разгоняться под уклоны, остерегаться открытых участков дороги, учитывать при поворотах смещение груза, чаще останавливаться для отдыха и осмотра прицепа, избегать ночной езды;

на остановках и стоянках выбирать по возможности места без продольных и поперечных уклонов дороги, полностью затормаживать автомобиль стояночным тормозом, включать первую (или заднюю) передачу, с обеих сторон ‘колес прицепа обязательно устанавливать противооткатные упоры