В 2015 году продолжается постепенный снос производственных площадей старейшего в России автомобильного завода. Завода, который первым начал снабжать страну грузовыми автомобилями, который выпустил более миллиона единиц модели, бывшей наиболее массовой в свое время, – ЗИЛ-130. Как же получилось, что рожденный первым, первым и умирает? Ведь и КамАЗ, и УралАЗ, и ГАЗ, появившиеся позже и получавшие от ЗИЛа поддержку и помощь, вполне себе здравствуют, а по сравнению с ЗИЛом так и вовсе процветают… Единую и однозначную причину тому обозначить не представляется возможным – это целый комплекс причин, обстоятельств и событий.

Удар первый: КамАЗ

Как ни странно, но, пожалуй, первая «ошибка пилота», которая сыграла немалую роль в последующем «сваливании в штопор» мощного завода — это постановление Совета Министров СССР «О строительстве комплекса заводов по производству большегрузных автомобилей в Набережных Челнах», принятое еще 46 лет назад, в 1969 году.

Именно это решение о создании нового производственного объединения привело к тому, что все наработки по созданию абсолютно нового грузовика бескапотной компоновки с новой, более комфортабельной кабиной были переданы на новорожденный КамАЗ, оставив ЗИЛ фактически ни с чем, поскольку именно на новинку были направлены все конструкторские мощности и все главные надежды. История, до боли похожая на ИжАвто и АЗЛК, которые отошли на второй план после появления Волжского автозавода.

Но вернемся к нашему герою. ЗИЛ-170 должен был планомерно сменить на конвейере устаревающий ЗИЛ-130 и стать новым бестселлером и новой ступенью развития завода. При его разработке также было решено отказаться от создания нового двигателя, так как его предоставлял Ярославский моторный завод, а это означало значительное сокращение временных и материальных издержек. Однако к 1976 году от ЗИЛ-170 на самом ЗИЛе остались только воспоминания: на КамАЗ было отдано все, включая конструкторскую документацию. В результате в 80-х завод остался со «старичком» ЗИЛ-130 и двумя давно замороженными проектами — ЗИЛ-133 и ЗИЛ-169.

Делать было нечего, оставалось лишь достать из заросших пылью архивов старые проекты и продолжить работу над ними. Эта работа заняла более десяти лет, и только к 1985 году удалось начать производство ЗИЛ-169, который к тому моменту получил новый индекс — ЗИЛ 4331. Модель получила угловатый дизайн, шестилитровый бензиновый двигатель, которому позднее составил компанию дизельный, и пятиступенчатую коробку передач. Еще некоторое время потребовалось, чтобы вывести производство новой машины на полную мощность.

На фото: прототипы ЗИЛ-169 1964-1975 годов

Удар второй: новые экономические реалии 90-х

Но тут произошло следующее неприятное событие — распад Советского Союза. Для компании это обернулось распоряжением Правительства РФ от 01.06.1992 «О приватизации производственного объединения ЗИЛ», согласно которому она превращалась в акционерное общество открытого типа.

Сказано — сделано, и акции ЗИЛа быстро нашли своих хозяев, крупнейшим из которых стал Фонд имущества города Москвы. В 1992 году еще никто не верил, что завод, дающий работу сотне тысяч человек, может угаснуть. Но, помимо приватизации, были и другие проблемы: спад покупательского спроса, сокращение числа военных заказов и разрушение налаженных при СССР связей. Все это ставило завод имени Лихачева буквально в условия выживания.

К 1996 году на ЗИЛе была разработана, по сути, последняя полностью новая модель — «трехтонка» ЗИЛ-5301 «Бычок». Он был оснащен слегка модернизированной кабиной от «старшего» ЗИЛ-4331 и тракторным двигателем ММЗ на «тяжелом» топливе. На момент своего появления он был выгоден своей простотой и дешевизной, и рынок его принял. Впоследствии производство было перенесено в Саратовскую область, на вновь основанное ЗАО «Петровский завод автозапчастей АМО ЗИЛ».

. но «Бычок» не помог

Дальнейшая история предприятия — это череда красочно обещаемых взлетов («вот-вот взлетит!») и реального постоянного снижения, а, точнее, падения. Для понимания масштабов можно посмотреть на цифры продаж: в 2001 году предприятие продало 16 458 автомобилей, в 2002-м — 12 113, в 2004-м было выпущено 12 763 автомобиля, а в 2005-м — 6 943. В дальнейшем производство падало до сотен, а затем и до десятков: 1 265 машин в 2011 году, 985 в 2012-м и, наконец, 95 в 2013 году. Девяносто пять автомобилей в год, и это на заводе, производившем их ежегодно по двести тысяч!

Агония

В 2004 году по инициативе мэра Москвы Юрия Лужкова и при полной финансовой поддержке столичного Департамента имущества было организовано новое предприятие AMO Plant, расположившееся в Литве и нацеленное на производство автобусов и тракторов с учетом специфики местного рынка. О его успешности тоже можно судить по безудержной производительности: к 2012 году завод собрал 15 автобусов и 54 трактора (из готовых минских машинокомплектов). Неудивительно, что в 2012 году встал вопрос о его продаже, при которой планировалось выручить около 20 миллионов евро при затратах в 30 миллионов, а в 2014 году было возбуждено дело о его неплатежеспособности.

Тем временем сам ЗИЛ уже не могли спасти отдельные проекты, связанные не с разработкой принципиально новых машин, а с установкой новых кабин на раму ЗИЛ-130, такие как ЗИЛ-4329 с китайской кабиной и неизменными минскими дизелями. Возрождение требовало новизны. Новизны было взять уже неоткуда.

Жизнь предприятия в 2010-х годах фактически превратилась в распродажу того, что еще можно было бы распродать: запчасти, машины, ненужное оборудование — все шло с молотка для периодических выплат работникам и погашения прочих долгов. Дилерская сеть была практически разрушена, да и потребителей, жаждущих что-то приобрести, было немного. Еще одним небольшим «глотком воздуха» были периодические закупки городскими властями спецавтомобилей для коммунальных и пожарных служб.

В 2011 году мэр Москвы Сергей Собянин отстранил от должности директора ЗИЛа в связи с обвинением в отмывании денег, воровстве и разграблении предприятий. По словам мэра, глава завода ежегодно получал зарплату в размере 250 миллионов рублей, при этом работникам предприятия деньги не выплачивались.

В последние три-четыре года озвучивались самые разнообразные идеи, предложения и проекты по поддержанию «колосса на глиняных ногах» как реальные, такие как сборка на ЗИЛе легких коммерческих автомобилей Fiat Ducato, так и фантастические (в реалиях 2012 года), например, производство нового автомобиля для первых лиц государства или выпуск на мощностях завода ё-мобиля. В том же 2012 году ЗИЛ неожиданно выкатил на испытания и свой футуристический броневик «Каратель» (разрабатывавшийся примерно с 2008 года), который, впрочем, больше нигде, кроме испытаний, не прославился.

Смерть

В 2013 году был представлен грандиознейший проект «редевелопмента территории», получивший название «Полуостров ЗИЛ» и предполагавший инвестирование от 5 до 15 миллиардов долларов в снос большей части производственных площадей и последующее строительство огромных объемов жилой и коммерческой недвижимости. Стоит отметить, что идеи застройки территории завода продолжают озвучиваться, однако первоначальной масштабности и красивого названия уже не слышно.

Зато слышно людей, чьи надежды и чаяния все еще связаны с заводом имени Лихачева: по сей день существуют инициативные группы, выступающие за восстановление предприятия и возвращение ему былого величия. Однако все это остается на уровне отдельных выступлений на фоне сноса очередного производственного цеха (например, литейного в 2013 году и его фасада в 2015-м) или новых заявлений о будущем ЗИЛа. Да и поздно уже выступать. Ведь чудес в автобизнесе не бывает.

Что дальше?

Вариантов два: либо полное забвение марки ЗИЛ, либо ее перерождение в новом качестве. Стилистика СССР последние несколько лет снова в моде, и запрос на ностальгические проекты у населения есть. Поэтому не исключено, что ЗИЛы мы все-таки увидим. Но это будут совершенно другие автомобили, и с грандиозным прошлым АМО ЗИЛ никак не связанные.

На фото: эти машины до сих пор колесят по дорогам нашей Родины

Читайте также:

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Сказать что плохо это или хорошо что завод прекратил существование не могу. Но то что подобные предприятия должны быть за городской чертой это точно.

Согласен с вами! Хотя, как-то у меня была дискуссия с одним товарищем на эту тему. Его мнение было таково, что с переносом всех предприятий за черту города снижается престиж профессии производственника.

ЗиЛ вообще был не жилец после краха проекта под названием СССР.Прожорливые, убогие и отсталые ЗиЛ-130 в свободной экономике никому не нужны, никто не будет оплачивать бочки прожираемого бензина.Попытки копировать то канадский «Интернационал-220», то ГДР-овские «IFA W50», говорили об отсталости инженерной и управленческой мысли.«Бычок» ЗиЛ-5301 был-бы фантастически прорывным для 70-х годов, но для 90-х это уже был дикий отстой. Сотрудничество в 90-е хотя бы с «Хюндай» или «Исузу» в области средне- и малотоннажных грузовичков могло бы спасти предпритяие. Но не сотрудничество с Лужковым и его убогими «Князьями» от АЗЛК.Поэтому крах такого предприятия был неизбежен. Возродить производство грузовых машин в Москве уже невозможно. Возможно разве что мелкосерийное производство достаточно дорогих и трудоёмких машин на небольшой площади, сродни той, которую изначально занимал завод братьев Рябушинских «АМО».

Лужок со своей «талантливой безнесвуман» Батуриной даже в России сейчас не живут

поразительно, с какой легкостью выносятся приговоры российской промышленности, ладно бы собяниным, а то еще и некоторыми кругами нашей интеллигенции. а как же импортозамещение, алекс павловичи?

Зил не возродится никогда. Я это понял когда на тонком планеувидел на месте корпусов завода жилой квартал, детей играющих во дворах. Со временем эти идеи опустились с высших планов планетарного сознания и осели в сознаниируководства Москвы. Участь завода была решена.

Зил не возродится никогда. Я это понял когда на тонком планеувидел на месте корпусов завода жилой квартал, детей играющих во дворах. Со временем эти идеи опустились с высших планов планетарного сознания и осели в сознаниируководства Москвы. Участь завода была решена.

Заводской альбом с архивными фото автомобилей ЗИЛ

Друзья, приветствую! Сегодня я выложу подборку архивных фотографий грузовиков ЗИЛ из одного старого заводского фотоальбома. Точный год составления альбома мне не известен, но с большой долей вероятности предположу, что 1979-й, судя по представленным машинам. И посвящен он был, скорее всего, 55-летию с момента выпуска первых грузовиков АМО Ф-15. Приятного просмотра!

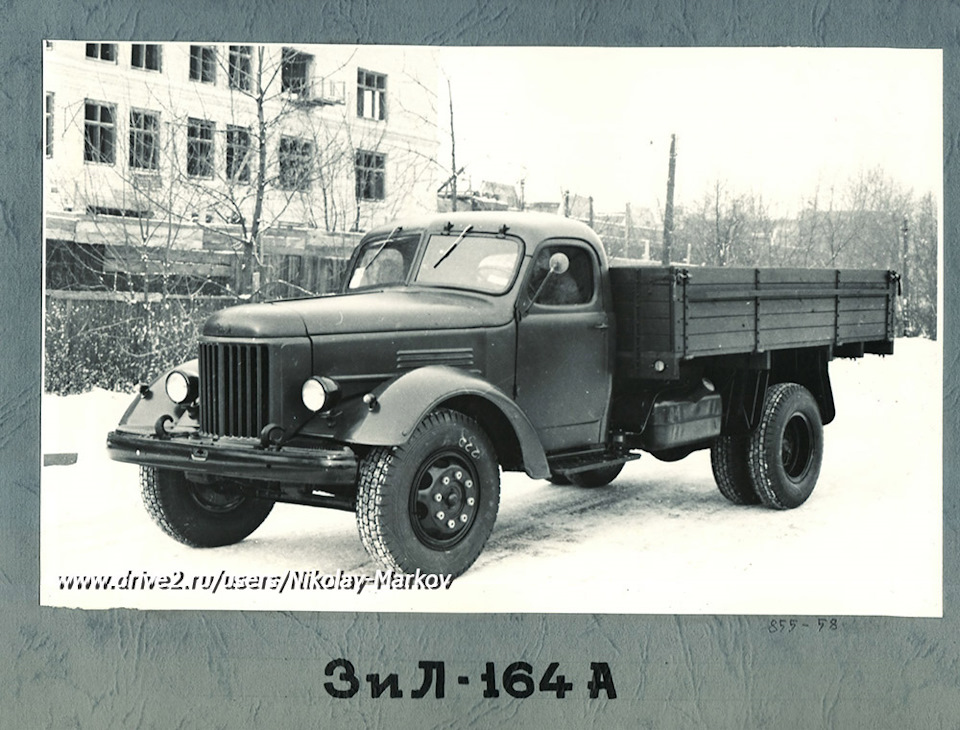

ЗИЛ-164А являлся переходной моделью от ЗИЛ-164 (который, в свою очередь, представлял собой «исправленный» вариант прежней базовой модели ЗИС-150) к принципиально новому грузовику ЗИЛ-130, от которого позаимствовал новую коробку передач (с синхронизаторами на четырех высших передачах) и новое сцепление (однодисковое вместо двухдискового). На конвейере автомобили ЗИЛ-164 и ЗИЛ-164А продержались с середины 1957-го до конца 1964 года.

Взамен седельного тягача ЗИС-ММЗ-120Н с 1957 года стал выпускаться тягач ЗИЛ-ММЗ-164Н, а с 1961 года — переходный ЗИЛ-ММЗ-164АН. Основным полуприцепом для них являлся бортовой ММЗ-584Б, производство которого в начале 1960-х было передано с Мытищинского машзавода сперва на Саранский завод автосамосвалов, а затем на Одесский автосборочный завод.

Газобаллонные грузовики серийно выпускались заводом еще на базе ЗИС-150, а потому резонно, что соответствующая модификация появилась и в семействе ЗИЛ-164. Бортовой грузовики, работающие на сжиженном газе, получили индексы ЗИЛ-166А и ЗИЛ-166В (соответственно на базе ЗИЛ-164 и ЗИЛ-164А), на сжатом газе — ЗИЛ-166 и ЗИЛ-166Б. Разработали на заводе и несколько газобаллонных модификаций, в т.ч. самосвальное шасси ЗИЛ-166Г (на фото) и шасси седельного тягача ЗИЛ-166Н, но до их серийного производства дело не дошло.

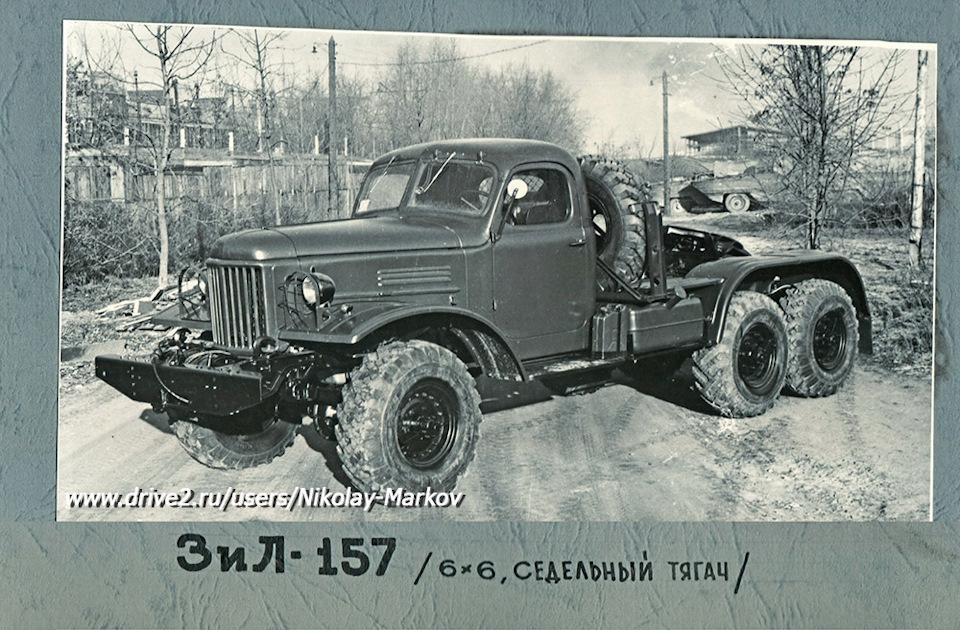

На основе бортового грузовика ЗИЛ-157 в III квартале 1958 года начали выпуск седельных тягачей ЗИЛ-157В. Назначение этих машин поначалу было сугубо военным: они таскали полуприцепы из состава зенитно-ракетных комплексов. Ежегодно вплоть до начала 1970-х на базе «сто пятьдесят седьмых» делали в среднем по полторы тысячи седельных тягачей. К началу 1980-х это количество снизилось примерно до 300 единиц в год.

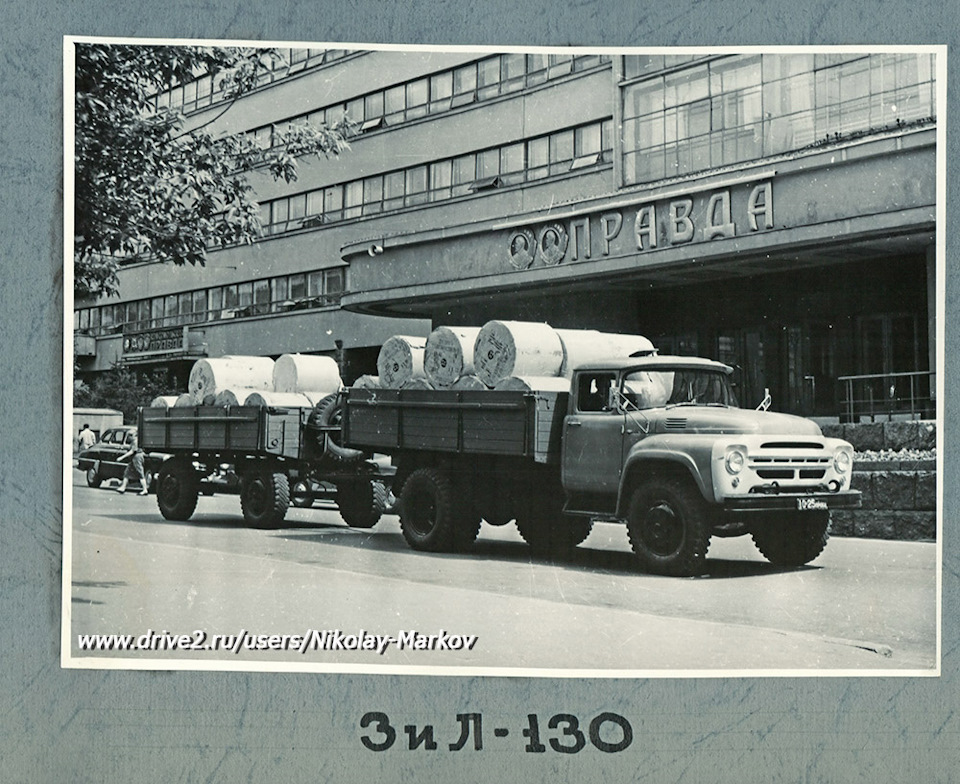

Первую промышленную партию грузовиков ЗИЛ-130 в количестве 55 штук собрали в 1962 году, а относительно ритмичный выпуск начался в 1964-м. Для своего времени был прекрасной машиной, даже комфортабельной: по сравнению с предшественником (164А) кабина стала просторнее, улучшилась обзорность (панорамное ветровое стекло и целых ДВА зеркала!), появился гидроусилитель руля. А уж про выросшую сразу в полтора раза мощность и говорить нечего. Выпускался «сто тридцатый», пережив несколько модернизаций, целых полвека, при этом машины каждого десятилетия имели свои малозаметные внешние отличия. Например, на этом фото — явно машина самого первого десятилетия: помимо характерной облицовки передка с верхним расположением фар (такая использовалась до 1978 года) можно заметить еще и передние крылья без «поворотников», а такие ставились только до 1972 года.

А в 1978 году «сто тридцатые» стали сходить с конвейера вот в таком виде. Это — модернизированный вариант ЗИЛ-130-76 с увеличенной на тонну грузоподъемностью. В течение следующих нескольких лет на «сто тридцатых» менялись передние подфарники/поворотники, поочередно исчезали оба вентиляционных лючка с крыши кабины, добавлялись три фонарика от опознавательного знака автопоезда: по этим нюансам примерный год выпуска машины можно определить, не заглядывая в документы.

Первоначально седельный тягач в «сто тридцатом» семействе носил обозначение ЗИЛ-130В и имел двухскоростной задний мост (с двумя переключающимися передачами). Конструкцию такого моста довести до ума не сумели, поэтому в серию пошел тягач с обыкновенным ведущим мостом: такая машина получила индекс ЗИЛ-130В1. Существовал еще и ЗИЛ-130В2: это опытный «седельник» с увеличенной колесной базой (3800 вместо 3300 мм).

Северный вариант ЗИЛ-130С делали с 1975 года на Читинском автосборочном заводе. Из Москвы туда приходил по железной дороге обычный ЗИЛ-130, который затем разбирали и собирали заново, используя морозостойкие РТИ и технические жидкости. Кабина получала дополнительную термоизоляцию и двойные стекла, ставился бампер с «противотуманками» и фара-искатель возле водительской двери, на часть машин монтировали еще и лебедку.

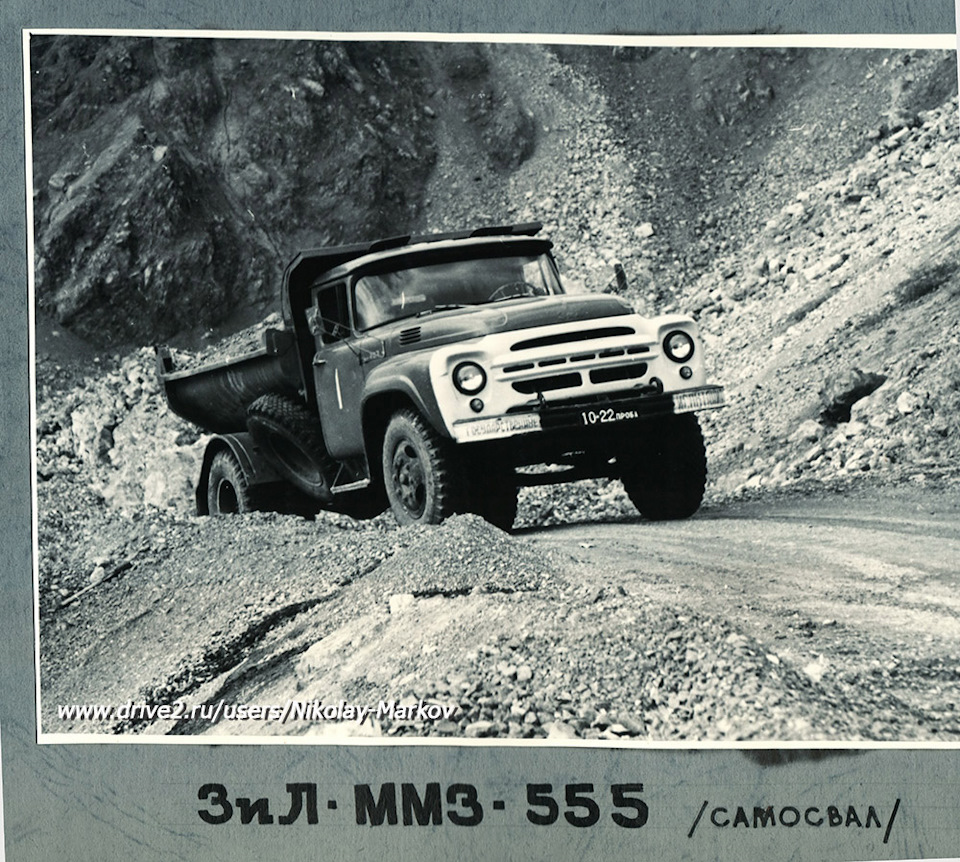

Короткобазное шасси (3300 мм — как у седельного тягача), предназначенное для монтажа самосвальных установок, носило индекс ЗИЛ-130Д1. На его основе Мытищинский машиностроительный завод выпускал автосамосвалы серий ЗИЛ-ММЗ-555 с полукруглой платформой (на фото вверху) и ЗИЛ-ММЗ-4502 с коробчатой платформой (на фото внизу).

А вот, собственно, и ЗИЛ-ММЗ-4502 (подпись к снимку из альбома в расчет не берем, там ересь). Аналогичная платформа ставилась также на самосвалы ЗИЛ-ММЗ-45021 (с рядным 6-цилиндровым двигателем от ЗИЛ-157К), ЗИЛ-ММЗ-45022 (с буксирным прибором и электро-, гидро- и пневмовыводами для подключения прицепа), ЗИЛ-ММЗ-45023 (с пропановым ГБО) и ЗИЛ-ММЗ-45024 (с метановым ГБО).

ЗИЛ-138 — газобаллонная модификация «сто тридцатки», работающая на сжиженном нефтяном газе (пропан-бутан). В мелкосерийном производстве находилась с 1975 года. Версия на сжатом газе называлась ЗИЛ-138А.

Опытное самосвальное шасси с пропановым газобаллонным оборудованием под монтаж самосвальной установки типа ЗИЛ-ММЗ-555 называлось ЗИЛ-138Д1 (1963 г.). Позднее вместо него серийно выпускалось шасси ЗИЛ-138Д2 для газобаллонных самосвалов ЗИЛ-ММЗ-45023.

Грузовики ЗИЛ-131 встали на конвейер в конце 1967 года, после более чем десятилетней доводки (два первых опытных образца были собраны еще в 1956-м). Принципиальное отличие «сто тридцать первого» от предыдущей модели ЗИЛ-157 заключалось не только в новой кабине и двигателе V8, но и в трансмиссии проходного типа, тогда как у ЗИЛ-157 на каждый мост из раздаточной коробки шел отдельный кардан. Но самое интересное, что с появлением ЗИЛ-131 старая модель ЗИЛ-157 вовсе не ушла с конвейера, а продолжала выпускаться параллельно. Тому были сразу две причины: во-первых, у завода долгое время банально на хватало производственных мощностей по моторам V8 (из-за чего в начале 1970-х даже пришлось осваивать производство ЗИЛ-130 с рядной «шестеркой» от ЗИЛ-157К), а во-вторых, простые и дешевые «сто пятьдесят седьмые» продолжало охотно заказывать Министерство обороны.

Седельный тягач в «сто тридцать первом» семействе получил обозначение ЗИЛ-131В. На фото показан ранний опытный образец с круглым командирским люком в крыше кабины (для наблюдения за колонной техники на марше и окружающей местностью).

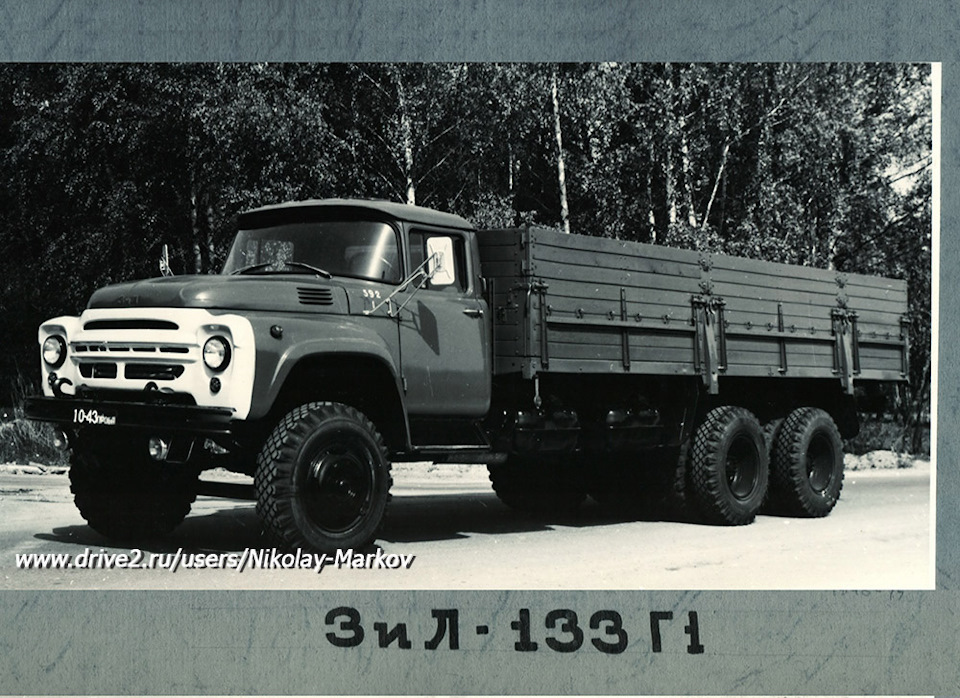

Семейство трехосных грузовиков 6х4 создавали с 1962 года. Первой серийной моделью в этой серии стал бортовой грузовик ЗИЛ-133Г1 грузоподъемностью 8 тонн: его выпускали с 1975 года. Чуть позже, в сентябре 1979-го, на конвейер поставили усиленный ЗИЛ-133Г2 грузоподъемностью 10 тонн. Обе эти модификации комплектовались стандартной 150-сильной карбюраторной «восьмеркой» от ЗИЛ-130.

Параллельно с бензиновым ЗИЛ-133Г2 на конвейер был поставлен дизельный ЗИЛ-133ГЯ с мотором, коробкой передач и тормозной системой от КамАЗ-5320. Поначалу бензиновых 133Г2 делали впятеро больше, чем дизельных 133ГЯ (поскольку дизелей КамАЗ-740 едва хватало даже самому Камскому автозаводу для собственных нужд). Однако камский завод двигателей с каждым годом наращивал выпуск дизелей, а вместе с этим росло и производство грузовиков ЗИЛ-133ГЯ, тогда как сборка бензиновых ЗИЛ-133Г2 шла на убыль. Последние 40 шт. бензиновых ЗИЛ-133Г2 в варианте шасси собрали в начале 1984 года. На этом фото показан опытный образец ЗИЛ-133ГЯ (вероятно, 1976 года постройки) во время испытаний на автополигоне НАМИ.

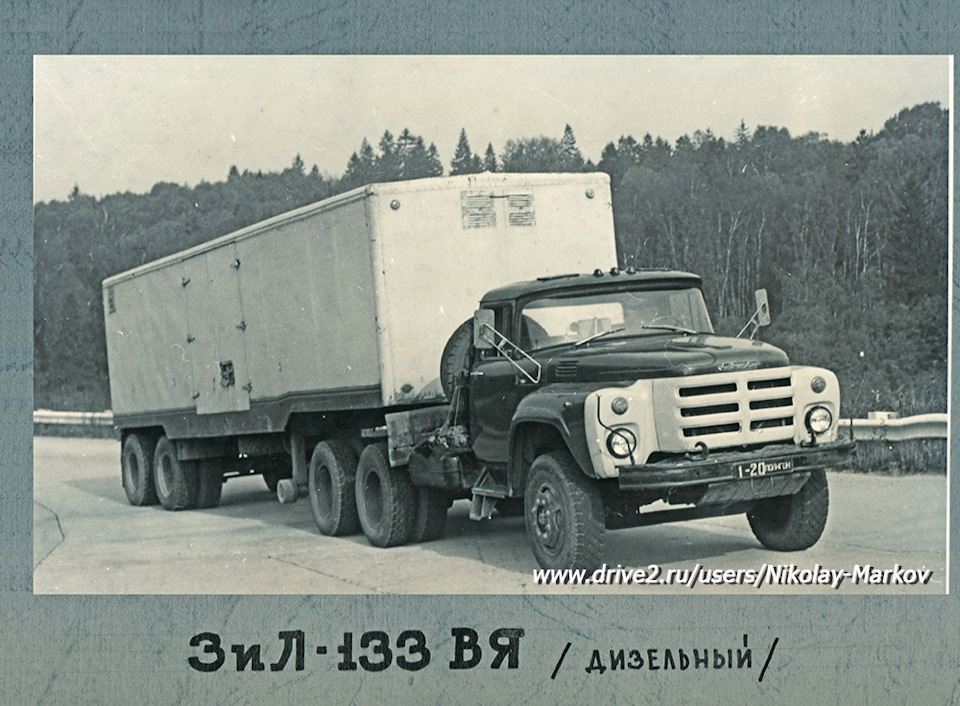

Седельный тягач 6х4 с дизелем КамАЗ-740 получил обозначение ЗИЛ-133ВЯ. Опытные образцы таких тягачей понемногу строили с 1976 года. На стыке 1970-х и 1980-х собрали даже опытно-промышленную партию, но до серийного производства дело не дошло.

Тягач для буксировки активного полуприцепа с гидравлическим приводом колес получил обозначение ЗИЛ-137 и выпускался серийно на Брянском автозаводе путем дооборудования «седельника» ЗИЛ-131В. По хорошим дорогам такой автопоезд двигался только за счет передачи крутящего момента на колеса задней тележки тягача. А на бездорожье можно было последовательно подключить на тягаче передний мост и гидравлический насос, который начинал питать маслом гидромотор полуприцепа (а тот, в свою очередь, через кардан приводил оба моста на тележке полуприцепа).

Легендарный ЗиЛ: лучшие автомобили промышленного гиганта СССР (7 фото)

Своим рождением будущий легендарный автозавод обязан Первой мировой войне. В 1916 году для нужд фронта было решено выпускать в Москве, как сказали бы сейчас, «локализованные» итальянские грузовики Fiat 15 Ter, неплохо показавшие себя на фронте. 2 августа 1916 года состоялась закладка завода АМО (Автомобильного московского общества). Однако в силу ряда причин локализовать машины не удалось, и грузовики начали собираться из итальянских машинокомплектов. Тем не менее, именно этот автомобиль стал первым в долгой и славной истории автозавода, который впоследствии перестал быть только автозаводом, а превратился, по сути, в холдинг.

Здесь выпускались не только грузовые автомобили, но и автобусы, легковые автомобили, военная техника, велосипеды и холодильники. В 1925 году название АМО было упразднено, на смену ему пришел 1-й ГАЗ (Государственный автомобильный завод), а в 1931 году предприятие стало называться Заводом имени Сталина (ЗиС). В 1956 году название в очередной раз поменялось на ЗиЛ (Завод имени Лихачева), а с 1992 года — на АМО ЗиЛ. Это название стало последним в долгой и славной истории легендарного предприятия, которая фактически закончилась в 2016 году, когда был выпущен последний в истории завода грузовик ЗиЛ-43276. Ещё раньше начался снос производственных цехов и был ликвидирован даже музей завода с кабинетом легендарного директора Ивана Лихачева.

Что же сделало ЗиЛ легендарным предприятием и одним из символов промышленной мощи СССР? Вспомним наиболее яркие и интересные разработки.

ЗиС-5 стал первым советским автомобилем, отправленным на экспорт в капиталистическую страну – Турцию, также этот грузовик выпускался в Ульяновске и Миассе. Без преувеличения ЗиС-5, или как его ещё называли – «Захар», сыграл огромную роль в истории страны и внес свой вклад в Победу.

ЗиС-101

Прошло всего 14 лет после окончания Гражданской войны, а из ворот завода имени Сталина выехал автомобиль высшего класса — ЗиС-101. Таким образом СССР вступил в закрытый клуб держав, выпускающих машины подобного уровня. В этот раз также не обошлось без американской помощи: кузовное ателье Budd спроектировало кузов и изготовило штампы, а техническую часть советские инженеры подсмотрели частично у Buick, частично у Packard. Разумеется, о тотальном копировании речь не шла, и машина получила ряд самобытных технических решений: например, усиленную раму и ходовую часть.

ЗиС-101 поступал даже в таксомоторные парки (такое могло быть только в СССР), демонстрируя заботу партии о трудящихся. Этот автомобиль позволил советским инженерам обзавестись необходимыми компетенциями для последующей работы над более сложными и современными автомобилями: впервые в СССР был освоен выпуск восьмицилиндрового мотора, впервые был изготовлен бронированный кузов и впервые был выпущен спорткар ЗиС-101А «Спорт».

БТР-152

Опыт Второй мировой войны показал, что без бронетранспортеров ни одна армия мира не может считаться современной. Сразу же после окончания войны инженеры ЗиСа взялись за разработку бронетранспортера БТР-152. Так как в основе конструкции лежала агрегатная база трехосного полноприводного грузовика ЗиС-151, то уже в 1950 году бронетранспортер БТР-152 поступил на вооружение Советской Армии. Эта машина стала активным участником едва ли не всех послевоенных конфликтов, да и сейчас она воюет в некоторых горячих точках.

И это несмотря на ряд врожденных недостатков, вызванных использованием автомобиля-донора ЗиС-151. 110-сильный бензиновый двигатель явно был слабоват для 9-тонной машины, особенно когда она перевозила 19 человек десанта с полным вооружением, а открытое десантное отделение не позволяло использовать БТР-152 на поле боя. Однако машина широко экспортировалась, а в Китае выпускалась по лицензии. Стоит отметить, что хотя производство БТР-152 прекратилось в 1962 году, официально с вооружения Российской армии эти машины были сняты только в 1993 году. Но в почти двадцати странах они остаются в строю до сих пор.

ЗиС-155

После войны практически всем советским городам требовалось кардинальное обновление автобусного парка, и уже к 1949 году на ЗиСе был разработан и запущен в серию самый массовый автобус пятидесятых годов — ЗиС-155. Скорости его создания, как и в случае с БТР-152, опять способствовала широкая унификация с грузовиком. На этот раз с двухосным ЗиС-150, разумеется, с внесением ряда изменений, дабы 50 пассажиров чувствовали себя более менее комфортно. Планировалось, что ЗиС-155 станет переходной моделью и долго на конвейере не задержится, однако он выпускался до 1957 года, а в эксплуатации в некоторых городах находился до начала семидесятых годов.

Несмотря на слабый 90-сильный двигатель, салон с высокими ступеньками и ряд других недочетов, автобус продолжал исправно служить десятилетиями. А самое главное – позволил насытить автобусные парки достаточно современной для своих лет машиной. Всего было выпущено около 22 тысяч ЗиС-155, многие их которых отправились работать в страны народной демократии. В 1956 году вместе со всей остальной продукцией ЗиСа автобус пережил ребрендинг и стал называться ЗиЛ-155.

ЗиЛ-130

Пожалуй, самым известным автомобилем легендарного автозавода стал грузовик ЗиЛ-130, выпуск которого начался в 1963 году. Этот грузовик стал самым массовым в истории советского автопрома – всего выпущено 3,4 миллиона штук. Его разработка началась ещё при Сталине в 1953 году, а сборка последних машинокомплектов завершилась уже при Путине в 2014 году. На этом грузовике отработало несколько поколений шоферов, у него было не поддающееся учету количество модификаций, он трудился и в народном хозяйстве, и служил в армии, и до сих пор работает во многих странах, включая Россию.

Это была машина-эпоха и один из символов советского автопрома, хотя изначально автомобиль не отличался выдающимися характеристиками: он был простой, неприхотливый и «неубиваемый». Тем не менее, в 1973 году ему был присвоен «Государственный Знак Качества СССР». Редко какой грузовой автомобиль в мире может похвастать такой долгой жизнью, таким тиражом и таким количеством почитателей и недоброжелателей.

«Синяя птица»

Отличился ЗиЛ и выпуском весьма необычной спецтехники, а именно – разработкой и производством знаменитого поисково-спасательного комплекса «Синяя птица», используемого при поиске приземлившихся космических аппаратов. Это именно комплекс, так как в состав «Синей птицы» входят три уникальных вездехода: ЗиЛ-4906, 49061 и 29061. Последний является шнекороторным вездеходом, который отыщет космонавтов где угодно, в любой местности: там, где не пройдут его старшие собратья, которые не только отличаются выдающейся проходимостью, но и умеют плавать.

Шнекороторному вездеходу по силам передвигаться по рекам, озерам и болотам за счет полых шнекороторов и по любому бездорожью, однако по твердой поверхности он передвигаться не может, поэтому перевозится в кузове ЗиЛ-49061. В мире ничего подобного комплексу «Синяя птица» нет, и, несмотря на то, что комплекс начал эксплуатироваться в восьмидесятых годах прошлого века, заменить его пока нечем. Да и незачем, так как уникальные возможности позволят ему находиться в строю и через двадцать лет. Перед разработчиками «Синей птицы» остается только снять шляпу – они создали настоящий поисково-спасательный шедевр.

Холодильники

Начиная с весны 1950 года ЗиЛ начал выпуск холодильников, которые очень быстро стали популярны у советских граждан благодаря основательной конструкции, надежности, удобству и дизайну. Самое интересное, что постановление о начале выпуска холодильников было подписано в сентябре 1949 года, а уже через семь месяцев завод выпустил первую партию новой для себя техники.

На ЗиЛе всегда требовательно относились к комплектующим, что сказалось на долговечности холодильников, многие из которых работают и по сей день. Причем не стоит думать, что производство холодильников для ЗиЛа было какой-то несущественной «побочкой». У ЗиЛа было свое конструкторское бюро, где работали высококлассные специалисты, было и весьма современное оборудование, а производственные мощности позволяли выпускать десятки тысяч холодильников в год. Вот почему за все годы производства с ЗиЛа в разные концы Советского Союза, как и в другие страны, отправилось более 5,5 миллионов холодильников.