Лекция по теме: Кольцевые маршруты

Лекция

Кольцевые маршруты

Кольцевой маршрут – маршрут движения автомобиля по замкнутому контуру, соединяющему несколько потребителей (поставщиков).

Различают развозочные, сборные и сборно-развозочные кольцевые маршруты.

Развозочным маршрутом называется такой маршрут, при котором продукция загружается у одного поставщика и развозится нескольким потребителям.

Сборный маршрут – это маршрут движения, когда продукция получается у нескольких поставщиков и доставляется одному потребителю.

Сборно-развозочный маршрут представляет собой сочетаниепервых двух.

Просмотр содержимого документа

«Лекция по теме: Кольцевые маршруты»

Кольцевой маршрут – маршрут движения автомобиля по замкнутому контуру, соединяющему несколько потребителей (поставщиков).

Различают развозочные, сборные и сборно-развозочные кольцевые маршруты.

Развозочным маршрутом называется такой маршрут, при котором продукция загружается у одного поставщика и развозится нескольким потребителям.

Сборный маршрут – это маршрут движения, когда продукция получается у нескольких поставщиков и доставляется одному потребителю.

Сборно-развозочный маршрут представляет собой сочетаниепервых двух.

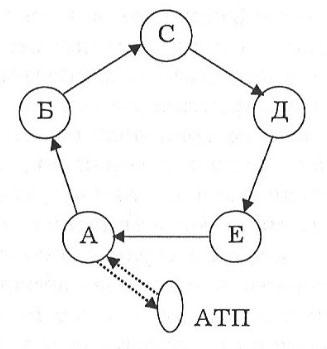

Принципиальная схема кольцевого маршрута.

Зачастую, решая задачу выбора оптимального кольцевого маршрута, мы не всегда задумываемся над вопросом: почему доставка груза в каждую из, например, шести точек обязательно должна осуществляться с помощью единого кольцевого маршрута? Не исключено, что для некоторых точек выгоднее кольцевой маршрут, а для оставшихся — маятниковый. Таким образом, необходимо решить две задачи: задачу разбиения множества грузополучателей на подмножества и задачу разработки правил предпочтения кольцевых маршрутов маятниковым для одних и тех же точек. Начнем со второй задачи, имея в виду то очевидное обстоятельство, что многозвенных кольцевых маршрутов не бывает, так как необходимость возить груз, только частично избавляясь от него в каждой точке маршрута, резко увеличивает грузооборот. В маятниковом маршруте выгружается весь перевозимый груз. Доставку грузов многозвенными кольцевыми маршрутами трудно увязывать с режимами работы потребителей продукции, что увеличивает время простоя транспортного средства. Последнее обстоятельство ставит под угрозу доставку грузов во все пункты потребления в течение рабочего времени.

Начнем с простейших задач. Имеются две точки доставки груза. В первую точку необходимо доставить a1 тонн груза, во вторую, — a2. Расстояние между точками равно s1, длина пути от грузоотправителя до первой точки равна l1, до второй, — l2. Очевидно, что грузооборот двух маятниковых маршрутов равен:

Грузооборот кольцевого маршрута определяется по формуле:

Пусть кольцевой маршрут предпочтительнее двух маятниковых:

После элементарных преобразований найдем условие предпочтения кольцевого маршрута из двух грузополучателей двум маятниковым маршрутам:

Услови (1), как и последующие далее условия, не следует рассматривать и критиковать с точки зрения геометрии треугольника, мы имеем дело с длинами весьма извилистых дорог в трехмерном пространстве.

Условие (1) выполняется (218+4), кольцевой маршрут выгоднее. Это можно проверить. Грузооборот маятниковых маршрутов равен 0,45·8+0,6·21=16,2 т·км. Грузооборот кольцевого маршрута равен: (0,45+0,6)·8+0,6·4=8,4+2,4=10,8 т·км. Если бы величина l2 была не более 11 км., то выгоднее были бы маятниковые маршруты.

Пусть имеются три точки для доставки груза. Дополним исходные данные следующими величинами: в третью точку необходимо доставить груз весом a3, расстояние между второй и третьей точками равно s2, длина пути от грузоотправителя до третьей точки равна l3. Условие предпочтения кольцевого маршрута перед тремя маятниковыми запишется в виде:

После несложных преобразований получим:

Поскольку левая часть полученного неравенства есть число неотрицательное, то из условий неотрицательности величин, заключенных в скобки, вытекают следующие условия предпочтительности кольцевого маршрута трем маятниковым:

Условие (2) выполняется: (2113+5) и (2513+5+4). Грузооборот кольцевого маршрута равен 108 т·км., трех маятниковых, — 118,5 т·км. Читатель имеет возможность в этом убедиться, обратившись к исходной записи условия предпочтительности.

В общем виде, условия предпочтения кольцевого маршрута с n грузополучателями перед таким же количеством маятниковых маршрутов запишутся так:

А теперь перейдем к решению задачи разбиения множества грузополучателей на подмножества. Покажем способ разбиения на конкретном примере. При этом будет использован способ построения кратчайшей связывающей сети [1]. В приведенной ниже матрице расстояний последовательно выберем минимальные элементы, за исключением элементов первой строки и первого столбца (столбец грузоотправителя). Поскольку матрица симметрична, ограничимся правой половиной (по диагонали) матрицы.

Выделенные элементы записаны жирным шрифтом. Если графически изобразить связи между выделенными точками, то из любой точки рассматриваемого множества из пяти точек можно попасть в любую другую точку. Более того, количество выделенных точек даже избыточно. Например, одно число 16 лишнее, но оставлено из-за того, что таких чисел ровно два. Число 9 тоже избыточно для получения кратчайшей связывающее сети, но оставлено из-за того, что в сети есть отрезок длиной 16 единиц.

Удалим из связывающей сети максимальный элемент. Таких элементов два — числа 16. После их удаления точки 1 и 2 уже ничего не связывает с остальными точками множества. Независимо от того, удалим ли мы число 9 или оставим, множество из пяти точек естественно разбивается на два подмножества точек: (1,2) и (3,4,5). Вот для этих подмножеств и проверим соответствующие условия предпочтения кольцевых маршрутов маятниковым.

Сначала отметим, что оптимальный кольцевой маршрут по минимуму грузооборота для всех пяти точек, найденный методом «ветвей и границ», определяется следующей последовательностью обхода точек: 0–4–5–3–1–2–0. Суммарный грузооборот равен 47,45 т·км.

Условие (2) не выполняется, маятниковые маршруты выгоднее. Грузооборот маятниковых маршрутов равен: 17,5·0,3+26·0,2 = 5,25+5,2 =10,45 т·км. Минимальный грузооборот кольцевого маршрута равен: 17,5·0,5+15·0,2=8,75+3=11,75 т·км.

Условие (3) не выполняется, маятниковые маршруты выгоднее. Грузооборот маятниковых маршрутов равен: 12,5·0,4+13·0,5+19·0,25 = 5+6,5+4,75=16,25 т·км. Минимальный грузооборот кольцевого маршрута равен: 12,5·1,15+7·0,75+6·0,25=14,375+5,25+1,5=21,125 т·км.

Суммарный грузооборот по пяти маятниковым маршрутам равен 10,45+16,25=26,7 т·км. Грузооборот по оптимальному кольцевому маршруту для этих же пяти точек, как указывалось выше, равен 47,45 т·км.

Частое преимущество маятниковых маршрутов перед кольцевыми будет наблюдаться до тех пор, пока не будет разработана единая нормативная и методологическая база для определения стоимости провоза груза, холостого пробега транспорта, стоимости погрузочно-разгрузочных работ и времени ожидания начала этих работ. Решения задач маршрутизации по минимуму грузооборота не учитывают холостой пробег транспорта, а по минимуму пути — изменяющееся количество перевозимого груза.

Найденные условия предпочтения одного вида маршрута другому существенно упрощают задачу выбора оптимальных кольцевых маршрутов, так как простое правило разбиения множества точек потребления на два и более подмножеств резко уменьшает размерность возможных задач выбора оптимальных кольцевых маршрутов.

Расчет показателей работы подвижного состава на маршрутах

По каждому маршруту требуется вычертить упрощенную схему перевозок с указанием места расположения АТП, привести необходимые исходные данные, включая режим работы подвижного состава и определить следующие показатели:

— время простоя подвижного состава в пунктах погрузки и разгрузки за ездку;

— время ездки и оборота;

— количество ездок и оборотов за время в наряде;

— время работы подвижного состава на маршруте, время в наряде и время работы водителя;

— количество груза, перевозимого одним автомобилем (автопоездом) за ездку, оборот и время в наряде;

— транспортная работа, выполняемая одним автомобилем (автопоездом) за ездку, оборот и время в наряде;

— средняя длина ездки с грузом и среднее расстояние перевозки за оборот;

— коэффициенты статистического и динамического использования грузоподъемности за оборот;

— пробег с грузом, холостой, нулевой и общий пробеги одного автомобиля за время в наряде;

— коэффициент использования пробега за оборот и время в наряде;

— техническая и эксплуатационная скорость за время в наряде;

— количество автомобилей на маршруте;

— количество полуприцепов на маршруте (при работе с перецепкой полуприцепов);

— интервал и частота движения на маршруте;

— автомобиле-дни эксплуатации подвижного состава на маршруте за год.

Для показателей работы подвижного состава на первом маршруте необходимо привести исходные формулы и подробный расчет. Основные формулы для расчета приведены в Приложении 6.

Для маршрутов с использованием перецепки полуприцепов определяется как время простоя автомобиля-тягача в пунктах погрузки и разгрузки (вызванное перецепкой полуприцепов), так и время простоя полуприцепов под погрузкой и разгрузкой.

Количество оборотов и ездок за время в наряде должно иметь целое значение.

При определении времени работы подвижного состава на маршруте следует учитывать, что формальный подход к фиксации нулевого пробега может вызвать необходимость выделения нетипового последнего оборота (т. к. он может быть завершен с уменьшенным холостым пробегом). Поэтому проведенные расчеты необходимо корректировать в зависимости от длины последней ездки.

Время работы водителя за смену, определяемое с учетом затрат времени на подготовительно-заключительные работы, должно обеспечивать полное использование месячного фонда рабочего времени. Оно по возможности не должно превышать 10 часов и только в исключительных случаях (например, если время оборота при односменной работе превышает 4,85 ч.) может быть увеличено до 12 часов.

Рассчитанное количество автомобилей на маршруте не округляется и рассматривается как среднее значение за рабочий период.

Количество полуприцепов, интервал и частота движения на маршруте определяется для наиболее напряженной ситуации, т. е. для рабочих дней с полным выходом автомобилей (в этом случае рассчитанное количество автомобилей округляется до большего целого значения).

Виды и характеристика маршрутов движения

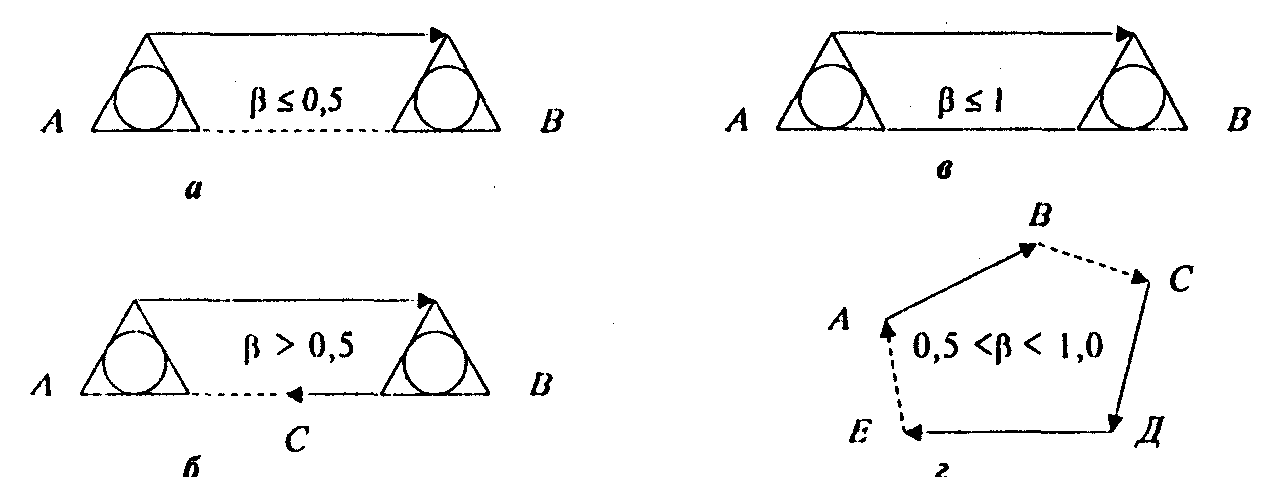

Все маршруты автомобильных перевозок делятся на маятниковые и кольцевые.

Маятниковый маршрут – это такой маршрут, при котором пробег автомобиля между двумя конечными пунктами многократно повторяется. Различают следующие виды маятниковых маршрутов:

Кольцевой маршрут – это пробег автомобиля по замкнутому контуру, на котором располагаются несколько последовательно объезжаемых пунктов. После совершения кольцевого маршрута автомобиль возвращается в исходный пункт. Различают следующие разновидности кольцевых маршрутов:

– развозочный, когда продукция от одного поставщика доставляется нескольким потребителям;

– сборный, когда продукция от нескольких поставщиков доставляется одному потребителю;

– сборно-развозочный, когда продукция получается у нескольких поставщиков и доставляется нескольким потребителям.

Для решения этой задачи применяются методы построения экономико-математических моделей, среди которых наиболее разработаны методы линейного программирования.

1.3 Кольцевые маршруты

Кольцевой маршрут – маршрут движения автомобиля по замкнутому контуру, соединяющему несколько потребителей (поставщиков). Разновидностями кольцевых маршрутов являются развозочные, сборные и сборно-развозочные маршруты. Развозочным называется такой маршрут, при котором продукция загружается у одного поставщика и развозится нескольким потребителям. Сборочный маршрут – это маршрут движения, когда продукция получается у нескольких поставщиков и доставляется одному потребителю. Сборно-развозочный маршрут – это сочетание развозочного и сборочного маршрутов.

Кольцевой маршрут – движение транспорта в одном направлении по замкнутой линии, на которой расположены точки погрузки и разгрузки.

Рисунок 1 – Схемы кольцевых маршрутов

Кольцевой маршрут характеризуется тем, что движение происходит в одном направлении по замкнутой линии, на которой расположены обслуживаемые пункты погрузки и разгрузки. Кольцевые маршруты выгодны при мелочных и сборных перевозках и при последовательном расположении погрузочно-разгрузочных пунктов по замкнутой линии.

Кольцевые маршруты имеют ряд преимуществ перед другими видами автомобильных перевозок. Они сокращают порожние пробеги, повышают разновидностями кольцевых маршрутов являются: развозочные, сборные и сборно-развозочные маршруты

Графикикольцевых маршрутов составляются на одну смену, а затем повторяются изо дня в день, из месяца в месяц. График лучевого (веерного) маршрута, например, по перевозкам из материального склада в производственные цехи составляется на среднегодовой месяц, причем к графику прилагается картотека номенклатуры и веса материалов, подлежащих доставке в цехи за рейс, разработанная также в расчете на среднегодовой месяц на основании графиков ПДО по запуску изделий в обработку.

Прикольцевом маршруте путь следования автомобилей составляют так, что получается замкнутый контур, соединяющий несколько транспортных пунктов доставки или получения груза. Накольцевых маршрутах рекомендуется применение только машин ЗИЛ-164 с неотцепляемыми полуприцепами.

Нормы времени на транспортные работы в условиях производства устанавливают в соответствии со схемой межцеховых и внутрицеховых транспортных потоков. Время на транспортировку определяют в зависимости от расстояния и скорости перемещения транспортного средства.

При составлении кольцевых маршрутов необходимо тщательно проанализировать все возможные варианты этих маршрутов, чтобы выбрать такие, которые обеспечивают наивысший коэффициент использования пробега. На составление маршрутов оказывает влияние род перевозимых грузов. В ряде случаев даже при наличии встречных грузопотоков порожний пробег подвижного состава неизбежен. При расчете кольцевых маршрутов определяем число оборотов автомобиля на маршруте, а затем производительность и другие технико-эксплуатационные показатели. Для сокращения холостых пробегов применяются кольцевые маршруты или автомобили загружаются на обратных рейсах.

Основным преимуществом кольцевых маршрутов является отсутствие всякой маневровой работы на станциях налива и слива по переформированию составов. Прикрепление постоянных составов дает возможность сформировать их полностью из однородных большегрузных цистерн с автосцепкой и автотормозами, что позволяет увеличить вес этих поездов, применить большую скорость перевозки и обеспечить лучшие условия для безопасности движения.

Выбор маршрута

Маршрут – установленный (намеченный), при необходимости и оборудованный путь следования транспорта между начальным и конечным пунктами.

Маршрутизация позволяет оптимизировать грузопотоки с учетом:

— объема перевозок, направления и дальности;

— протяженности во времени;

— загруженности дорог разных категорий;

— последовательности движения и эффективности доставки.

Основными задачами маршрутизации являются:

— минимизация сроков доставки грузов;

— эффективное использование транспортных средств;

— выполнение планов и графиков перевозок;

— оперативность в реагировании на изменение дорожных условий.

Маршрутизация перевозок — это составление маршрутов движения подвижного состава или его порядок следования между пунктами производства и потребления. Её выполняют для однородных грузов, требующих для перевозки однотипный подвижной состав.

При маршрутизации перевозок необходимо учитывать множество ограничений, вызываемых конкретными условиями работы транспорта:

— объемы перевозок поставщиков и потребителей,

— характер грузов и время их доставки,

— структура парка подвижного состава и его наличие,

— режим работы автотранспортных предприятий и погрузочно-разгрузочных пунктов,

— режим работы водителей,

— пропускная возможность погрузочно-разгрузочных пунктов и дорожной сети,

— значение целевой функции и др.

Методы маршрутизации перевозок делятся на маршрутизацию перевозок помашинных отправок и маршрутизацию перевозок мелких партий грузов, а в зависимости от использования математического аппарата они делятся на методы, основанные на моделях математического программирования, и на методы, основанные на алгоритмах задач теории расписаний.

Широкое развитие получила работа транспортно-экспедиционных компаний (ТЭК), которые дали возможность сосредоточить в руках автотранспортников информацию о предстоящих перевозках. ТЭК — компания занимающаяся организацией перевозок грузов от грузоотправителя (клиента) к грузополучателю.

В большинстве случаев ТЭК является посредником между клиентом и перевозчиком, предоставляя услуги по поиску исполнителя и транспорта удовлетворяющим критерием перевозки груза. От компетентности и профессионализма данной компании зависит качество и своевременность перевозки грузов.

ТЭК должна удовлетворять следующим требованием:

· Быстрая и четкая обработка поступающих заказов.

· Поиск и предоставления транспорта в заданные сроки.

· Неукоснительное соблюдение всех правил и условий транспортировки груза.

· Контроль за исполнением и информированием клиента о статусе перевозки груза.

· Формирование отчетности и прочих финансовых, сопроводительных документов.

· Строгое соблюдение законодательства.

При планировании перевозок возникает необходимость в определении величин большого количества расстояний между грузообразующими и грузопоглощающими пунктами, а также между этими пунктами и автотранспортными предприятиями.

Если необходимо принять решение относительно вопроса о целесообразности открытия маршрута, то предварительно необходимо определить следующее:

1. Определить потребность в перевозках грузов по этому маршруту (предполагаемый устойчивый грузопоток).

2. Выбрать трассу движения и обследовать дорожные условия.

3. Составить технико-экономическое обоснование целесообразности открытия маршрута.

Маршруты открываются при наличии устойчивого грузопотока и условий, обеспечивающих безопасность движения.

При разработке маршрутов должны предусматриваться:

1. Обеспечение транспортной связи для наибольшего числа заказчиков по кратчайшим направлениям между основными пунктами города.

2. Использование типа автотранспорта, соответствующего виду перевозок.

3. Возможность контроля движения.

4. Обеспечение координированного движения автотранспорта предприятия на вновь открываемом маршруте с движением автотранспорта предприятия на существующих маршрутах, а также с работой других видов транспорта.

5. Расположение промежуточных и конечных остановочных пунктов маршрутов в достаточно крупных грузообразующих местах с целью минимизации порожних пробегов автотранспорта.

6. Применение эффективных систем организации движения.

Виды маршрутов.

Для перевозки грузов применяются следующие виды маршрутов: маятниковые, веерные, кольцевые.

При маятниковом маршруте транспортное средство осуществляет перевозку грузов между двумя определенными пунктами.

При последовательном обслуживании транспортным средством в течение цикла нескольких пунктов отправления и получения грузов применяется кольцевой маршрут. Выбор того или иного маршрута обосновывается экономическими расчетами.

Движение автотранспорта происходит по маршрутам (рис. 8). Маршрут движения – путь следования автомобиля при выполнении перевозок.

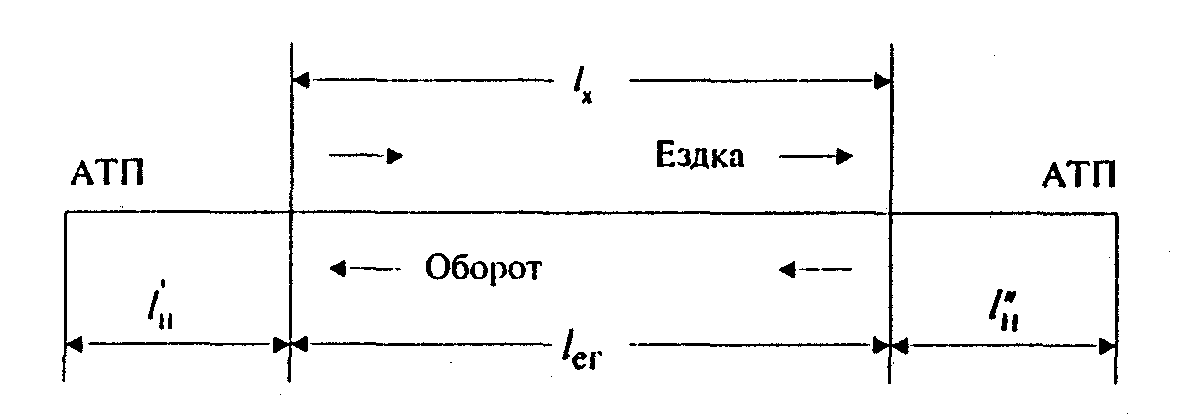

Рис. 10. Транспортный маршрут

Основные элементы маршрута:

· длина маршрута – путь, проходимый от начального до конечного пункта маршрута;

· оборот автомобиля – законченный цикл движения, движение от начального до конечного пункта и обратно;

· ездка – цикл транспортного процесса, движение от начального до конечного пункта.

Расстояние, на которое транспортируется груз за ездку, называется длиной ездки с грузом (lеr).

Различные виды маршрута приведены на рис. 11.

Рис. 11. Маршруты автотранспорта

Маятниковый маршрут – путь следования автомобиля между двумя грузовыми пунктами неоднократно повторяется.

Развозочным маршрутом называется такой маршрут, при котором продукция загружается у одного поставщика и развозится нескольким потребителям.

Сетевая задача нахождения оптимального маршрута может быть решена программой автоматизированного планирования. При этом сеть можно определить как некоторое количество точек или узлов (клиентов – транспортной услуги), связанных ребрами или дугами (дорогами, по которым происходит перемещение ТС).

Непрерывная последовательность ребер, связывающая первый узел (пункт отправления) с последующими (пунктами назначения), формирует маршрут. Ребра имеют определенные характеристики, используемые при решении задачи выбора оптимального маршрута.

К этим характеристикамотносятся:

· характеристики оперативного управления.

Базовые характеристики это: расстояние, определяемое по координатам начала и конца ребра с использованием ГИС, наличие одностороннего движения, запрещающих знаков и т. д.;

Расчетные характеристики это: стоимость, расход ГСМ и время перемещения по ребру;

Характеристики оперативного управления: параметры, регулируемые оператором программы вручную с учетом дорожных и погодных условий; коэффициент скорости и текущий статус доступности.

Задача выбора маршрута заключается в определении такого пути, который минимизирует (или максимизирует) некий критерий оптимальности, представляющий собой сумму характеристик ребер. Это может быть длина пробега, время на маршруте, расход ГСМ. Но наиболее объективным считается критерий оценки оптимальности маршрута по грузообороту ТС, отражающего суммарные затраты в тонно-километрах.

Этот критерий (Tkm.min.) определяется следующим образом:

Значение данного критерия может быть получено в стоимостных единицах, если суммарные затраты в тонно-километрах умножить на нормативную стоимость тонно-километра или тариф за один тонно-километр.

На возможные маршруты накладывается ряд ограничений, связанных с параметрами узла и используемого транспортного средства.

Поступающая в ГИС информация по заказу должна содержать следующие данные:

· объем и вес заказа;

· оговоренное время доставки товара к клиенту;

· тип разгрузки товара у клиента;

· вид оплаты (наличные средства или безналичный расчет);

· номер пункта доставки на маршруте (необязательный параметр).

Каждая единица ТС, для которой планируются маршруты, подробно описывается в специальном справочнике.

Планирование перевозок

Графиком работы ТС определяется порядок выполнения погрузо-разгрузочных работ.

При разработке графика работы ТС предусматривают выполнение подготовительных работ:

· порядок обеспечения тарой;

· оснащение пунктов приемки и отправления грузов средствами механизации;

· закрепление за маршрутами ТС и водителей.

Планирование перевозок состоит из трех этапов:

Технико-экономическое планирование заключается в составлении календарных годовых или квартальных планов перевозок. Эти планы включают в себя производственную программу (план перевозок), грузооборот, объем погрузо-разгрузочных работ, необходимое количество транспортных средств и механизмов, численность транспортных рабочих и другие данные, характеризующие работу транспорта в планируемом периоде.

Календарные планы перевозок составляются на более короткие периоды: смену, сутки, месяц. Они охватывают погрузо-разгрузочные работы, ремонт транспортных средств и путей сообщения. Основным оперативным плановым документом является расписание движения транспортных средств.

Оперативное руководство ходом транспортных работ, контроль соблюдения расписаний движения транспортных средств и сменно-суточных планов, осуществляет диспетчерская служба транспортного хозяйства. Она же организует выполнение плановых работ. Оперативный учет ведется на основе суточных рапортов о работе транспортных подразделений (рис. 12).

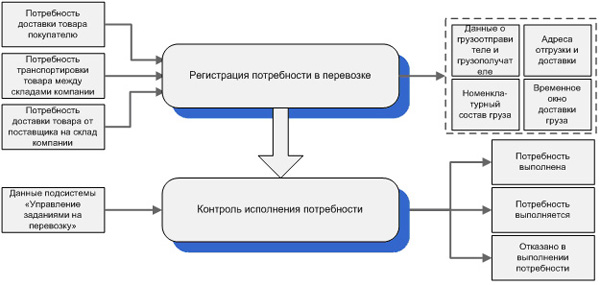

Рис. 12. Оперативное руководство ходом транспортных работ

Служба предоставляет пользователям возможности регистрации и контроля исполнения потребностей в перевозке грузов.

Такие потребности могут возникать на основании заказа покупателя, заказа поставщика и планируемого перемещения товаров между собственными складами организации. Потребность в перевозке регистрируется в системе отдела продаж/закупок или должностным лицом, принимающим заявки на перевозку грузов.

Она позволяет автоматизировать оформление потребности в перевозке грузов и указание в потребности всей, доступной на момент оформления, информации (номенклатурный состав груза, грузополучатель, грузоотправитель, адреса отгрузки и доставки, временной интервал доставки, контактные лица) и отмену потребности в перевозке грузов. Обеспечивает контроль исполнения потребности в перевозке грузов (отказано, выполняется, выполнено).

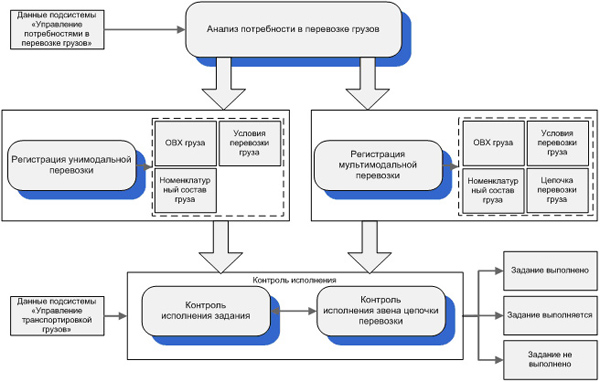

Подсистема диспетчеризации предоставляет пользователю возможности регистрации заданий на перевозку грузов и контроля исполнения этих заданий (рис. 13).

Задания могут вводиться в систему на основании потребностей в перевозке грузов, и позволяет автоматизировать следующие операции:

· оформление задания на перевозку грузов на основании данных потребностей;

· оформление отказа в выполнении потребности на перевозку грузов;

· оформление заданий на перевозку грузов (регистрация номенклатурного состава груза, его объемно-весовых характеристик и грузовых мест, условий перевозки, цепи перевозки и исполнителя каждого звена цепи перевозки груза);

· отмена задания на перевозку грузов до начала его выполнения;

· контроль исполнения заданий на перевозку грузов.

Рис. 13. Планирование перевозок

Подсистема позволяет регистрировать задания на унимодальные и комбинированные перевозки, включающие несколько звеньев логистической цепи. Исполнителем звена цепи перевозки может быть как непосредственно АТП, принимающая заявки на перевозку грузов, так и стороння АТП.

Она позволяет организовать АРМ логиста или другого ЛПР, которое анализирует потребности в перевозке грузов, формирует задания на перевозку и разрабатывает оптимальную цепь транспортировки каждого груза.

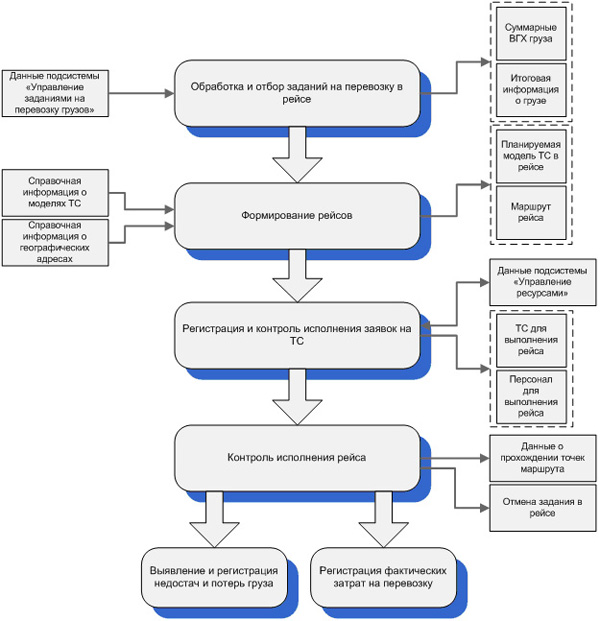

Предоставляет пользователю возможности регистрации рейсов для выполнения заданий на перевозку грузов и контроля осуществления этих рейсов и позволяет выполнять следующие операции:

· формирование рейсов для транспортировки грузов в соответствии с подлежащими выполнению заданиями на перевозку;

· контроль оформляемых рейсов с возможностью их отмены и исполнения рейсов с отслеживанием прохождения маршрута ТС;

· отмену задания, ранее включенного в рейс;

· контроль изменения грузов при транспортировке (регистрацию недостач и потерь груза при перевозке);

· регистрацию фактических затрат на перевозку.

Позволяет организовать АРМ диспетчера или другого ЛПР, которое выполняет функции комплектации и маршрутизации рейсов (рис. 14).

Рис. 14. Оперативное руководство ходом транспортировки

Расчет срока доставки груза различными видами транспорта. Использование различных средств коммуникации, техники обработки заказов, разных транспортных моделей приводит к большому разнообразию показателей времени выполнения заказа.

Срок доставки зависит от вида транспорта и определяется по формулам, приведенным в таблице 5.

| Вид транспорта | Формула расчета срока доставки |

| Ж/Д | Tж = tнк + L/Vжн + tждоп |

| Морской | Tм = L/Vком, Vком = L/(L/Vсут + 2αDг/M + tмдоп) |

| Речной | Tр = tо + L/Vрн + tрдоп |

| Автомобильный | Tа = tнк + L/Vэк |

| Воздушный | Tв = tо + L/Vвн + tвдоп |

L – расстояние перевозки, км (миль);

Vком – коммерческая скорость, миль/сут.;

tждоп, tмдоп, tрдоп,tвдоп – время на дополнительные операции на железнодорожном, морском, речном, автомобильном, воздушном транспорте;

tнк – время на начально-конечные операции, сут.;

Dг – грузоподъемностьсудна, т;

Сложность решения задачи проектирования доставки товаров заключается в необходимости учета многочисленных одновременно и последовательно протекающих процессов, их стохастичности, наличия между ними многочисленных связей и ограничений.

Любое проектирование систем предполагает:

· определение целевого назначения;

· прогнозирование (оценка перспектив);

· постановку целей (определение желаемого результата работ);

· программирование (формирование плана действий по достижению цели);

· разработку графика (определение временной последовательности работ по достижению цели и реализации программ);

· составление бюджета (расчет объема затрат и распределения ресурсов по работам, выполняемым для достижения целей);

· определение политики организации (формирование общих правил действия, составление руководящих документов и выработка принципиальных решений);

· формирование процедур (отработка целесообразных работ и систематизированных методов выполнения работ).

Известны следующие этапы исследования операций:

· построение математической модели исследуемой системы;

· нахождение решения с помощью модели;

· проверка модели и решения, полученного с ее помощью;

· организация управления в соответствии с полученным решением; реализация решения.

Методами исследования операций являются линейное и динамическое программирование, теории игр, массового обслуживания и принятия решений.

Методы линейного и динамического программирования применяются на этапе построения математической модели исследуемой системы и нахождения решения с помощью модели.

Методы теории игр предназначены для выбора оптимальных решений в условиях неопределенности. Решаются задачи с несколькими участниками, несовпадение целей которых создает конфликтную ситуацию между ними.

Целью теории игр является выработка рекомендаций по рациональному образу действия участников многократно повторяющегося конфликта.

В принципе любая проблема проектирования может быть решена методами исследования операций. Но нечеткое формулирование проблемной ситуации вследствие сложности описания системы доставки приводит к неточному определению целей планирования, неполной или неточной постановке задачи, неадекватности построенной математической модели.

Для решения указанных проблем можно использовать методы системного анализа, которые классифицированы по областям применения на методы:

· с неизменяемой стратегией (упорядоченный поиск, стоимостной анализ, системотехника, проектирование систем человек-машина, поиск границ, кумулятивная стратегия Пейджа, стратегия коллективной разработки гибких архитектурных проектов, анализ иерархий);

· с управляемой стратегией (переключение стратегии, фундаментальный метод проектирования FDM Мэтчетта).

Рассмотрим те методы системного анализа, которые представляют наибольший интерес с точки зрения возможности использования для решения проблемы проектирования доставки грузов.

Упорядоченный поиск. Выявление компонентов задачи: применяются на этапе построения математической модели исследуемой системы и нахождения решения с помощью модели.

Парные сравнения. Суть метода состоит в обработке последовательности суждений пользователя по парным сравнениям перевозчиков. В результате может быть выражена относительная степень интенсивности взаимодействия элементов в иерархии. Эти суждения затем выражаются численно. Метод включает процедуры синтеза множественных суждений, получения весов параметров и нахождения альтернативных решений. Для сравнения оценок параметров используется линейная шкала.

Исследование поведения потребителей. Метод заключается в исследовании моделей поведения потребителей услуги и прогнозирования их предельных характеристик. Планирование доставки начинается с консультации с потребителями и проведения соответствующих наблюдений. Проводится анализ системы доставки для определения задач, возможностей потребителя и требований к тем параметрам доставки, которые непосредственно влияют на результаты доставки. Изучаются особенно важные аспекты для потребителей предлагаемой доставки. Фиксируются предельные значения, превышение которых приведет к потерям потребителя.

Ликвидация тупиковых ситуаций. Цель метода заключается в нахождении новых направлений поиска, если очевидная область поиска не дала приемлемого решения путем преобразований неудовлетворительного решения или его частей. Производится поиск новых взаимосвязей между частями имеющегося неудовлетворительного решения и переоценка проблемной ситуации.

Проектирование инноваций путем смещения границ. Границы нерешенной проблемы доставки смещаются для того, чтобы для ее решения можно было бы использовать знания из смежных областей, для этого выявляются существенные функции системы доставки, которые способствовали бы достижению поставленной задачи, выявлению противоречий между существующими средствами выполнения этих функций в рамках предполагаемых границ проблемы. Выявляются знания, выходящие за предполагаемые границы проблемы, которые можно было бы использовать при трансформации проблемы. Находятся сопоставляемые промежуточные решения проблемы, которые проложили бы путь к частичному или полному использованию знаний из смежных областей.

Классификации проблемной информации. Метод заключается в разделении проблемной ситуации на поддающиеся решению части, для чего каждая единица информации, собранная в результате исследования проблемной ситуации, записывается на отдельной карточке. Карточки классифицируются по альтернативным наборам категорий до тех пор, пока не будет найден набор, соответствующий как зафиксированным данным, так и субъективной точке зрения экспедитора на проблему. Отобранные наборы категорий используются как основа для индексации информации, собранной на более позднем этапе.

Ранжирование и взвешивание. Суть метода состоит в сравнении ряда альтернативных решений при использовании общей шкалы измерения. Определяются цели, которым должны отвечать альтернативные решения. Если цели следует ранжировать, то в матрице записывается предпочтительная цель из каждой пары, и цели распределяются по их степени предпочтения. Если цели должны быть взвешены, то каждой цели назначается весовой коэффициент, указывающий на ее важность по сравнению с другими задачами.

Вопросы для самопроверки

1. Перечислите достоинства и недостатки различных видов транспорта.

2. Укажите факторы и их степень важности при выборе вида транспорта.

3. Как происходит выбор способа транспортировки товаров?

4. Перечислите виды комбинированных перевозок.

5. Чем отличаются интермодальная перевозка от мультимодальной?

6. Какая из комбинированных перевозок повышает значимость логистов?

7. Как рассчитывается необходимое количество транспортных средств?

8. Как рассчитывается часовая производительность транспортных средств?

9. Дайте определение терминальным перевозкам.

10. Перечислите основные задачи маршрутизации.

11. Укажите функции транспортно-экспедиторских компаний.

12. Чем маятниковый маршрут отличается от веерного и кольцевого?

13. Как рассчитывается критерий оптимальности маршрута?

14. Опишите три этапа планирования перевозок.

15. Как формируется регистрация заданий на перевозку грузов?

16. Каков алгоритм оперативного руководства ходом транспортировки?

17. Чем отличается расчёт сроков доставки различными видами транспорта?