МАЗ-502

Из Википедии — свободной энциклопедии

МАЗ-502 — крупнотоннажный грузовой автомобиль повышенной проходимости на базе семитонного грузовикa МАЗ-200 (ЯАЗ-200) с колёсной формулой 4 × 4.

МАЗ-502 имел четырёхцилиндровый дизельный двигатель ЯАЗ-М204В повышенной мощности. В схему трансмиссии входили пятиступенчатая коробка передач и двухступенчатая раздаточная коробка, распределявшая крутящий момент между передним и задним мостами в соотношении 1:2. Привод к передним колёсам — неотключаемый, поэтому грузовик оснащался блокируемым межосевым дифференциалом. Диапазон передаточных чисел трансмиссии — 14,5. Все колёса машины — односкатные с шинами размером 15,00-20″. Автомобиль оснащался пневмоусилителем руля. Для перевозки личного состава или грузов машина имела универсальную грузовую платформу.

Автомобиль выпускался серийно с 1957 по 1966 год в трёх модификациях:

МАЗ-502В эксплуатировался совместно с полуприцепами МАЗ-5245Б и МАЗ-5245В. Первый предназначался для перевозки воинских грузов, второй — личного состава.

МАЗ-502 не получил широкого распространения в войсках, поскольку имел полную массу около 12 т и нагрузку на заднюю ось 7,5 т, что гораздо выше допустимой нагрузки для многоцелевых автомобилей, и этим обуславливалась его недостаточная подвижность на местности и небольшая максимальная скорость (50 км/ч).

Грузовик МАЗ-502 был первым двухосным полноприводным автомобилем военного назначения, серийно выпускавшимся в Минске. В начале 60-х годов там был построен опытный грузовой автомобиль повышенной проходимости МАЗ-505. В середине 2000-х годов серийно запущен в производство МАЗ-5316.

История большегрузных полноприводных грузовиков МАЗ-501, МАЗ-501В, МАЗ-502

Ровно 55 лет назад с конвейера в Минске сошли первые серийные большегрузные полноприводные МАЗ-501.

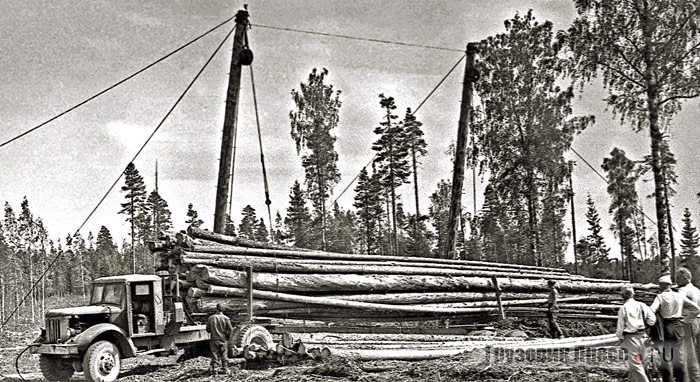

В начале 1950-х годов на Минском автозаводе активно занимались разработкой различных вариантов базового 7-тонного МАЗ-200 (изначально – ярославского ЯАЗ-200). В частности, в 1951 г. начали разработку полноприводного бортового автомобиля МАЗ-501 (4х4), предназначавшегося в первую очередь для армии. Модель получила раздаточную коробку и передний ведущий мост, бортовую платформу типа «200Г», но задние колеса с обычным размером шин 12,00-20 оставались двухскатными. Представленные образцы не произвели должного впечатления на основного заказчика, не заинтересовались ими и автотранспортники. Единственным министерством, всерьез ухватившимся за эту машину, стал Минлеспром СССР, испытывавший острую нужду в мощных лесовозах.

Минчанам предложили по «леспромовским» ТУ создать полноценный специализированный лесовоз с коником и прицепом, предназначенный для вывоза леса в сортиментах и хлыстах длиной до 35 м с применением прицепа-роспуска, полной грузоподъемностью автопоезда 15 т, поскольку до того древесина в СССР вывозилась в основном на стандартных бортовых грузовиках с платформами, замененными на коники уже в процессе эксплуатации.

Вскоре совместно с ЦНИИМЭ в разработку «501-го» внесли отраслевые коррективы, и в ноябре 1953 г. были построены первые опытные образцы лесовоза, прошедшие за следующие полтора года полный цикл всесторонних испытаний.

Особенности шасси

МАЗ-501 стал первым отечественным автомобилем с постоянным приводом на все колеса, поскольку штатным для него планировался именно режим бездорожья. Конструкторы завода во главе с ведущим по «полноприводникам» А.Х. Лефаровым в дополнение к 5-ступенчатой КП от МАЗ-200 оснастили «501-й» 2-ступенчатой раздаточной коробкой (РК) с обеими понижающими передачами.

Оригинальным был и передний мост, представляющий собой несущую двутавровую стальную балку, впереди которой смонтирован специальный малогабаритный центральный редуктор (пара конических шестерен со спиральными зубьями и межколесный дифференциал типа ЗИС-150), который сместили влево относительно продольной оси машины, чтобы компактно разместить между лонжероном рамы и картером двигателя. От редуктора полуоси в тонкостенных защитных трубах шли на бортовые передачи (цилиндрические пары прямозубых шестерен), располагавшиеся за рессорными площадками. Такая нетрадиционная конструкция диктовалась ограничением высоты тягача, так как при установке переднего ведущего моста с двойным редуктором (аналогичным заднему) «501-й» «подрос» бы по сравнению с МАЗ-200 на 400 мм, что было нежелательно (высокий центр тяжести и погрузочная высота), здесь же ее прирост удалось снизить до 170–200 мм. Кстати, увеличение зазора между колесами и крыльями к тому же облегчало доступ к рулевому механизму, тягам и амортизаторам.

Общее передаточное число переднего моста (как и главной передачи заднего от МАЗ-200В и 200Г) составляло 9,81. Для поворота передних колес использовались достаточно надежные шарниры типа «двойной кардан» и шкворни на конических роликовых подшипниках. Задний мост почти без изменений достался от МАЗ-200.

Цилиндрический межосевой несимметричный дифференциал планетарного типа передавал на задний мост 2/3, а на передний – 1/3 крутящего момента, компенсируя его разброс при маневрировании. Для преодоления скользких участков имелся режим полной механической блокировки дифференциала (двух типов – ручной или с самовыключением).

Двигатель вместе со сцеплением и КП заимствован у МАЗ-200. Рама же по сравнению с «200-м» была значительно усилена. Подняв ее на 170 мм, пришлось изменить кронштейны задних рессор. В переднюю подвеску кроме усиленных рессор (по 11 листов в каждой) ввели гидравлические амортизаторы двухстороннего действия.

Рулевое управление тоже от «200-го», но с введением подшипников качения, облегчавших управляемость. Штампованные дисковые колеса с пятью маленькими окнами были идентичны минским и ярославским грузовикам. Самым распространенным рисунком протектора для шин 12,00-20 с номинальным давлением 4,5 атм для МАЗ-501 был «прямая елка» («граунд-грип»). Две «запаски» крепились за кабиной на стальных держателях, а их спуск-подъем осуществлялся специальным тросовым устройством.

Топливный бак на 225 л (тоже от МАЗ-200), располагавшийся на раме справа, снизу был закрыт металлический решеткой, а сверху – настилом грузовой площадки, поэтому при заправке для доступа к горловине бака нужно было сначала открыть люк настила.

Вдобавок к штатному электрооборудованию МАЗ-200 «501-й» оснастили поворотной фарой для освещения места погрузки, ее расположили на заднем левом ребре кабины. Установленная на оцинкованной стойке, она могла подниматься на высоту 0,5 м, поворачиваться на 360° и наклоняться. Задний фонарь и номерной знак устанавливали рядом с ней, под крышей кабины.

В задней части рамы монтировалась тяговая балка с системой отверстий в лапах для крепления возможной крестовой сцепки роспуска. Коник 2400х1150 мм с откидными стойками, смещенный на 250 мм вперед от задней оси (для лучшей развесовки по мостам), поворачивался на собственной раме на 35° в каждую сторону, а в нерабочем положении фиксировался несколько наискось для уменьшения габаритной ширины. Кроме того, за кабиной устанавливалось решетчатое защитное ограждение из углового железа, закрепленное на раме.

Образцы МАЗ-501 проходили испытания в Червенском леспромхозе (ЛПХ) ЦНИИМЭ. Автомобиль уверенно передвигался по дорогам всех типов, бездорожью, снегу до 0,5 м. По итогам испытаний межведомственная комиссия сделала вывод, что по грузоподъемности, проходимости и тяговым качествам МАЗ-501 вполне отвечает предъявляемым требованиям, а по экономичности значительно превосходит все автомобили, применявшиеся до тех пор. Первый серийный лесовоз МАЗ-501 в составе опытно-промышленной партии сошел с главного конвейера завода 18 декабря 1955 г., а в следующем году началось серийное производство, продолжавшееся почти 10 лет.

Модернизации

Но и с запуском в серию на заводе не прекращались работы по улучшению и обновлению МАЗ-501. Начиная с шасси № 96 машина получила дублированное ручное управление подачей топлива, с № 1043 медные трубопроводы заменили стальными. С 3150-го образца глушитель, располагавшийся справа под бампером, перенесли назад на традиционное место к левому лонжерону рамы, а чуть позже (с № 3455) стали устанавливать безламповый (электрофакельный) предпусковой подогреватель двигателя.

Изначально на МАЗ-501 ставили двухтактный дизель ЯАЗ-204А объемом 4,65 л и мощностью 110 л.с., но из-за недостатка последнего уже к концу 1950-х (с шасси № 3741) устанавливали 120-сильный вариант ЯАЗ-М204А. Во многих АТП ранние 110-сильные МАЗ-501 со временем переоборудовали под установку более объемных 6-цилиндровых дизелей ЯАЗ-206А, для чего приходилось наращивать переднюю часть рамы, «выдвигать» вперед капот и оснащать машину самодельным массивным бампером. Объем конструктивных изменений был достаточно велик, но, как показала практика, «овчинка» стоила выделки – мощность такого «носатого» МАЗа повышалась до 165 л.с.

Уже с 643-го экземпляра претерпел первые конструктивные изменения и передний мост, а всего этот узел (включая усиление ступиц, цапф, самой несущей балки и др.) модернизировался в процессе производства 10 раз. Экземпляр № 1506 в начале 1957 г. получил улучшенную РК, а чуть позже и дифференциал, как минимум трижды вносились коррективы в карданные валы (идентичные карданам МАЗ-200, но отличавшиеся длиной). Задний мост тоже трижды подвергался пересмотру.

Было внесено семь улучшений в тормозную систему и столько же в электрооборудование. Так, с 285-й по счету машины осветительный плафон «переехал» с задней стенки кабины на середину потолка, с 1043-й – аккумулятор переместился с подножки в кабину под сиденье, с 1203-й (декабрь 1956 г.) – вместо подфарников появились указатели поворота ПФ-10Ж (со световой индикацией на панели приборов), а с 2178-й – «501-е» стали комплектовать более герметичными полуразборными оптическими элементами фар (кстати, с № 3455 были унифицированы между собой и их кронштейны).

Буксирные крюки с 1353-го экземпляра стали крепить на трех болтах, а в 1959 г. – применять более прочную сталь для рамы. На 2103-й машине появились новые кронштейны передних рессор (чуть приподнявшие передок), а на 4600-й – новые задние рессоры.

Интересно, что самые первые МАЗ-501 имели цельнодеревянные кабины, обшитые «вагонкой», и лишь с 42-го образца их стали обивать листовым железом. Отопитель кабины (водяная батарея от системы охлаждения типа ГАЗ-51) тоже появился не сразу, а с № 1203 в декабре 1956 г. Впрочем, и его мощности для обогрева хронически не хватало, и это все равно вынуждало оснащать машину дополнительными обогревающими устройствами. Начиная с 1902-го МАЗ-501 штатный инструментальный ящик с платформы (где его часто били) переместился на подножку (откуда ранее «ушел» аккумулятор). Вскоре автомобиль получил более мягкое и удобное сиденье (водительское – регулируемое), затем – с № 3007 – облегченный крепеж запасных колес, а в конце 1950-х (с экземпляра № 5638) «501-е» начали оборудовать упрощенными кабинами с неоткрывающимися ветровыми стеклами, а телескопический упор капота заменили простым откидным… Кстати, оптовая цена на МАЗ-501 в 1962 г. составляла 4300 руб.

Вскоре на конвейер встал последний вариант – МАЗ-501Б, отличавшийся новым четырехтактным 6-цилиндровым дизелем ЯМЗ-236 мощностью 180 л.с., позволившим значительно улучшить тяговые свойства и динамику (которых все же не хватало «501-му») и увеличить максимальную скорость до 60 км/ч. МАЗ-501Б выпускали до 1966 г., пока семейство «200» не уступило место новому МАЗ-500, однако равноценная замена «501-му» появилась далеко не сразу.

Неожиданная мобилизация

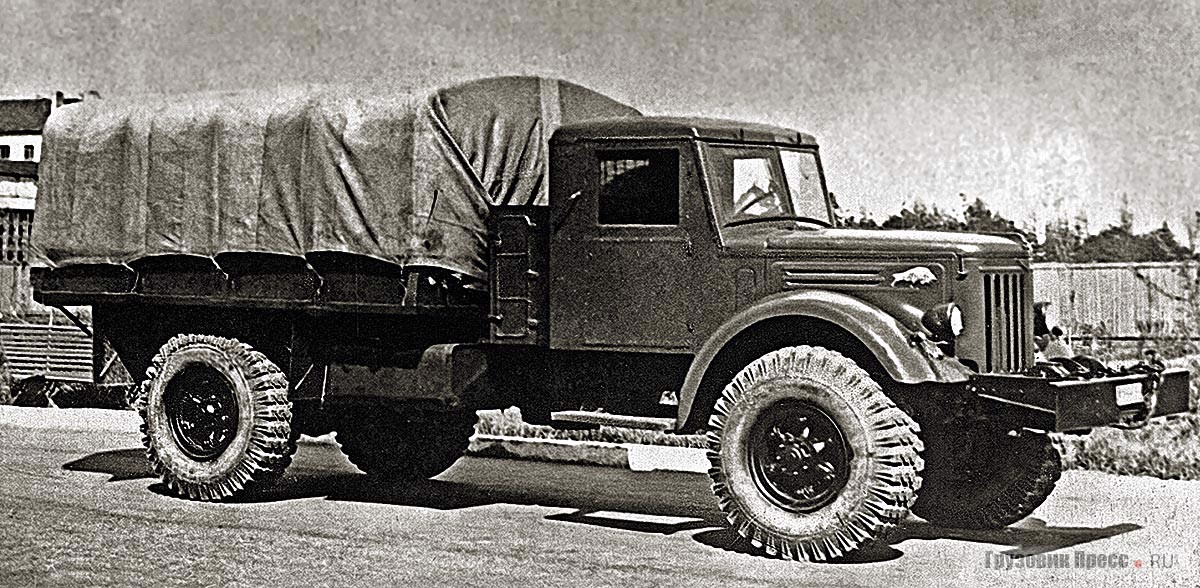

Но вернемся назад, в 1956 год. Когда информация о достаточно удачной разработке полноприводного тягача-лесовоза «501» дошла до военных, там осознали, что зря отказались от полноприводника, и решили заказать себе такой же, но в односкатном бортовом варианте с лебедкой. Поскольку армейские заказы всегда считались первоочередными, требование военных было выполнено, и в результате уже летом 1956-го на свет появился военный собрат «501-го» – МАЗ-502, оснащенный пневмоусилителем руля, электрооборудованием на 24 В и улучшенным отопителем кабины. Кроме того, «502-й» получил универсальную металлическую бортовую платформу с добавочными решетчатыми бортами, откидными сиденьями для перевозки людей, съемными дугами и брезентовым тентом. Двускатная ошиновка колес была заменена односкатной с шинами Я-190 размером 15,00-20. Сначала колеса были дисковые (от опытных ЯАЗ-214), но в ходе доводок оба грузовика получили унифицированные бездисковые колеса.

Осенью 1956-го завершились заводские испытания МАЗ-502, и хотя он был принят на вооружение (скорее от безысходности, так как в середине 1950-х других полноприводников такого класса просто не было) и его начали выпускать серийно (всего построили 9696 экз.), особого успеха все же не имел, поскольку по ходовым качествам не очень подходил для армии.

«502-е» отличались малой скоростью, недостаточной мощностью и низкой экономичностью, а с полным грузом на их заднюю ось приходилось около 8 т, что значительно превышало допустимую нагрузку для многоцелевых автомобилей. Мало того, в одном из сравнительных испытаний, проведенных 1 августа 1956 г. специалистами Автотракторного управления Минобороны СССР, МАЗ-502А показал наихудший результат из всех легковых и грузовых участников, пройдя лишь 1,2 м по болотистому грунту глубиной 200 мм, и затем намертво «сел». То же происходило и на гололеде, когда малая сцепная поверхность односкатных колес сводила на нет всю повышенную проходимость.

Поэтому «502-е» имели ограниченное применение: в войсках ПВО – для транспортировки небольших ракет ЗРС С-200 и погрузочных машин к ним же, в РВСН – для монтажа специальных надстроек, а шнеко-роторные снегоочистители на их базе работали на расчистке дорог и аэродромов.

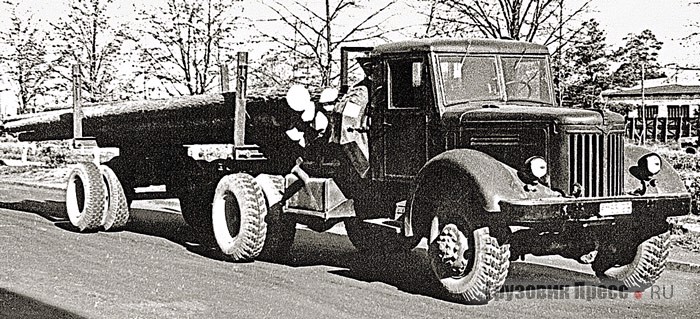

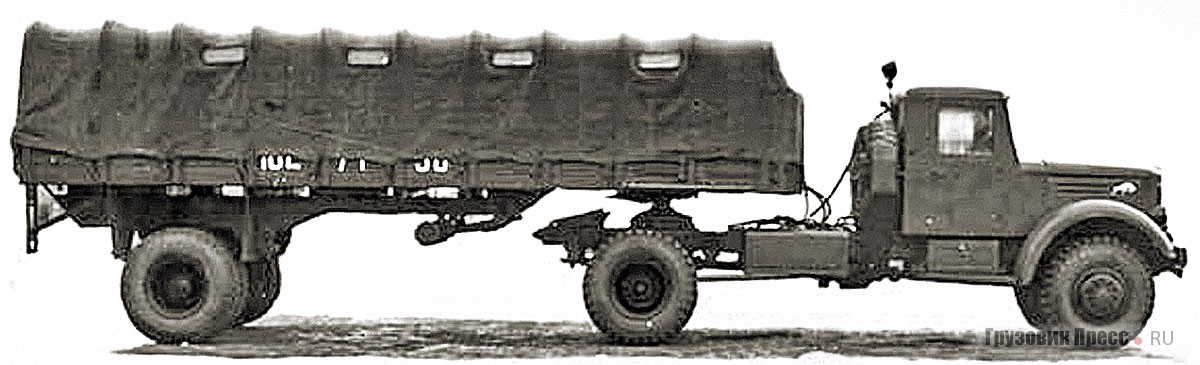

Седельные тягачи «501В»

Но армии кроме бортовых требовались и седельные тягачи, с ролью которых «502-е» справлялись плохо (сказывалась ограниченная нагрузка всего лишь на два задних ската и неспособность трогаться на льду). Поэтому была разработана модификация седельного тягача МАЗ-501В, внешне повторявшего лесовоз МАЗ-501, но с установленным вместо коника седельным устройством, центр которого сместили на 150 мм от задней оси (как на МАЗ-200В). МАЗ-501В пошел в серию во второй половине 1957 г. Эти машины, как правило, оснащали форсированным двигателем ЯМЗ-М204В с увеличенной до 135 л.с. мощностью. В 1958–1962 гг. для «501В» делали специальные тентованные полуприцепы грузоподъемностью 12,5 т: МАЗ-5245Б для военного снаряжения и МАЗ-5245В для личного состава с откидными сиденьями вдоль бортов и окнами в тенте. Оба оборудовали тормозами с приводом от тягача.

Передняя поперечина сваренной из гнутых профилей и проката рамы держала передний металлический борт платформы. Между средними лонжеронами закреплялся шкворень тягово-сцепного устройства, а к нижним лонжеронам задней трехъярусной части рамы приклепывались кронштейны рессор. Деревянные борта кузова снабжались металлической оковкой и отбойными брусьями, каждый боковой борт состоял из двух откидных частей, а откидной задний оборудовался скобой для подъема в кузов. Вес МАЗ-5245Б составлял 4 т (с грузом – 16,5 т), габаритные размеры – 8100х2450х3275 мм, длина автопоезда – 11040 мм, база (от шкворня сцепного устройства до оси колес) – 5180 мм. В ценах 1962 г. полуприцеп «5245Б» стоил 1500 руб. Кстати, тогда же был построен опытный образец армейского автопоезда 6х6 в составе МАЗ-501В и активного полуприцепа, созданного на базе МАЗ-5245В.

Но МАЗ-501В широко эксплуатировались и с гражданскими полуприцепами. Скажем, с упомянутым лесовозным 1-ПП-12,5, с помощью которого в паре с роспуском 2-Р-15 МАЗ-501В мог транспортировать даже башенные краны КБ-307 (т. е. башню в сборе со стрелой и кабиной) и другие.

Выпускавшийся с 1962 г. Апшеронским автотрактороремонтным заводом одноосный прицеп-тяжеловоз (трейлер) МК-15, предназначавшийся для перевозки тракторов и крупногабаритного оборудования, рассчитанный на 12–15 т груза, был оборудован пневматической тормозной системой, лебедкой от ЗИС-151 и специальными трапами для втягивания техники.

Работали МАЗ-501В и в качестве тягачей для автопоездов-керамзитовозов Главмосавтотранса. Первый самосвальный полуприцеп на основе МАЗ-5215Б с боковой разгрузкой цеплялся непосредственно к тягачу, а второй аналогичный полуприцеп присоединялся к первому через подкатную тележку от ЧМЗАП-5203. Общая грузоподъемность автопоезда составляла 25 т, собственный вес – 14,725 т, габаритные размеры – 20 000х2638х2930 мм, минимальный радиус поворота – 10 м.

Превратности судьбы

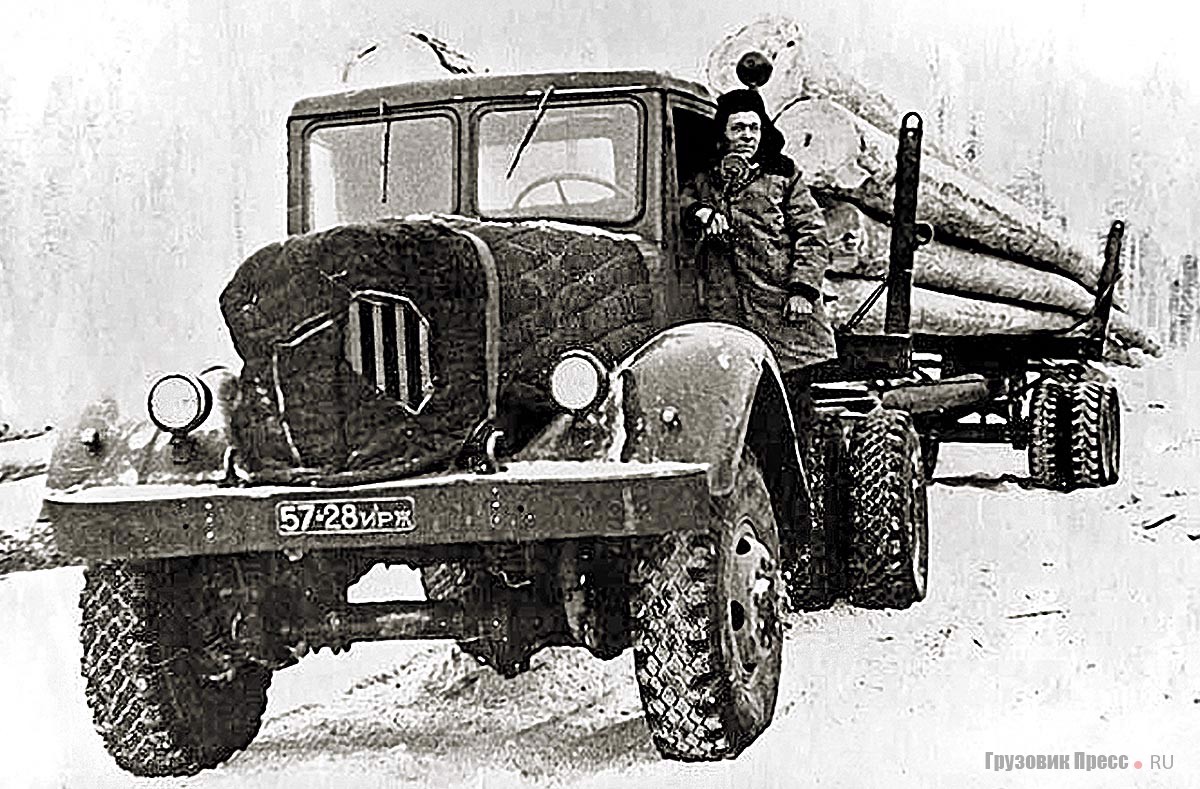

При встречах с МАЗ-501 в реальной жизни неизменно возникало ощущение силы и мощи, лишь усиливавшееся оттого, что это не просто МАЗ, а полноприводный вариант, не боявшийся грязи и способный преодолевать тяжелое бездорожье. И вместе с тем внешне машина не выходила «за рамки» обычных грузовиков, чем выгодно отличалась от «лаптежного» «502-го» с его сомнительной эстетикой непропорционально широких колес. Но, увы, именно «501-й» фортуна напрочь обошла стороной.

На первый взгляд кажется странным: почему изготовленные 17 198 единиц «501-е» исчезли с лица земли практически бесследно, а ходовые экземпляры меньших по количеству «502-х» сохранились и по сей день. А дело тут в специфике применения. Как правило, армейские МАЗ-502 входили в группу боевых или строевых машин, почти не используясь в качестве транспортных. Их пробег был ничтожно мал, и большую часть времени «502-е» проводили на долговременном хранении. Но уже в середине 1960-х, когда в части Советской Армии стали поступать «Уралы-375», МАЗ-502 при первой же возможности списывали в народное хозяйство. Отправляли их (как правило, штучно) на различные предприятия: в АТП, строительные, на фабрики легкой и пищевой промышленности и даже в автобусные и троллейбусные парки как тягачи-эвакуаторы. Поэтому и после демобилизации «502-х» условия их эксплуатации продолжали быть легкими и щадящими. Отличное состояние способствовало установке на них различной спецтехники, необходимой обычно от случая к случаю, что также благоприятствовало долгой службе.

А «работяги» МАЗ-501 были «баловням 502-м» полной противоположностью. Шли они крупными партиями главным образом в леспромхозы (ЛПХ) Минлеспрома, где их парк исчислялся сотнями машин (например, в Усть-Илимском – порядка 500 ед.). Поэтому условия эксплуатации их резко различались: если годовой пробег дежурного тягача «502» в автобусном парке едва ли доходил до 5–6 тыс. км, то «501-е» работали в таежной глуши на полном бездорожье ежедневно по 2–3 смены. Трудились на износ, не меньше, чем самосвалы в карьерах, поэтому и век их не мог быть долгим. Да и кто их замечал там, на далеких от цивилизации лесопунктах, возникших, как правило, на базе исправительных учреждений МВД?

Мало того, с прекращением выпуска МАЗ-501Б в 1966 г. равноценной замены им не последовало (МАЗ-509 стали появляться к началу 1970-х, а выпуск неудачного предшественника «509П» был крайне мал), но планы по вывозу древесины никто не уменьшал и не отменял, поэтому латаные-перелатаные «501-е» работали «на убой» до конца 1970-х.

И если списанные из армии почти новые МАЗ-502 еще десятки лет потом эксплуатировались «на гражданке» (причем, отнюдь не на ломовых работах, либо вовсе стояли без дела), то полностью выработавшие свой ресурс «501-е» из леспромхозов отправлялись прямиком во Вторчермет. И ныне шансы отыскать хотя бы один «живой» МАЗ-501 практически равны нулю, ведь даже куда более свежий МАЗ-509 тоже практически исчез.

Они остались только на фото и кинокадрах. Например, классический лесовоз «501Б» с роспуском 2-Р-15 можно видеть в кинофильме «Человек без паспорта» (1966 г.), а седельный тягач МАЗ-501В с полуприцепом типа ЧМЗАП-5203 и водруженным на него бульдозером появляется (в цвете) в кинокомедии «Королева бензоколонки» (1963 г.). А еще «501-е» МАЗы остаются в людской памяти как машины, отлично и добросовестно послужившие стране. Той стране, которой, как и их самих, уже давно нет.

Тяжелые, дизельные, передовые: грузовики МАЗ в Советской армии

9 августа 1944 года, через месяц и шесть дней после освобождения Минска от Вермахта, в брошенных немецких авторемонтных мастерских была налажена сборка поступавших по ленд-лизу американских армейских грузовиков. Первая партия была готова уже в ноябре, и в 1945-м советское правительство приняло решение об образовании там Минского автомобильного завода по производству грузовиков марки МАЗ.

Строить на практически пустом месте крупный автозавод и выпускать на нём никому не ведомые тяжелые автомобили с дизельными двигателями оказалось не так уж просто, поэтому в помощь МАЗу правительство СССР выделило Ярославский автозавод (ЯАЗ), который поначалу должен был передать комплекты своих машин для сборки в Минске. Так родилось первое в Белоруссии грузовое семейство «200» капотной компоновки.

Семейство МАЗ-200/205 (1947/1951-1967 гг.)

Первыми автомобилями, изготовленными в Минске к 7 ноября 1947 года, были короткобазные самосвалы МАЗ-205, которые помимо народного хозяйства поступали в инженерно-строительные батальоны Советской армии, где применялись при строительстве дорог, военных объектов и сооружений.

Первая продукция Минского автозавода – шеститонный самосвал МАЗ-205 для гражданских и военных нужд. 1947 год

В феврале 1951-го началась сборка 110-сильных семитонных грузовиков МАЗ-200, внешне отличавшихся от ярославского прообраза ЯАЗ-200 лишь вертикальной решёткой радиатора и новой объёмной эмблемой в виде хромированного зубра на боковинах моторного отсека.

Серийный дизельный грузовик МАЗ-200 – младший брат автомобиля ЯАЗ-200. 1951 год

Эти машины применялись в основном в народном хозяйстве, а в Советской армии их использовали для доставки воинских грузов или до 20 человек личного состава, а также для буксировки орудий массой до 9,5 тонн.

Грузовики МАЗ-200 с прицепными зенитными пушками на военном параде в Киеве. 1958 год

В середине 50-х небольшой партией был выпущен средний артиллерийский тягач МАЗ-200Г с деревянной грузовой платформой с металлической оковкой и откидными скамьями для расчёта буксируемого орудия, задним откидным бортом, решётчатыми надставками и тентом. Дополнительно к нему прилагался штатный двухосный прицеп.

Специальный пятитонный 110-сильный армейский грузовик-тягач МАЗ-200Г. 1954 год

Испытания автомобиля МАЗ-200Г в сцепе с шеститонным прицепом МАЗ-5207В (архив 21 НИИЦ)

Увеличенное передаточное отношение главной передачи обеспечивало машинам высокое тяговое усилие, но скорость при этом сократилась до 52 км/ч.

Большое значение в те времена придавалось испытаниям и применению автопоездов с полуприцепами, которые при отсутствии в стране мощных двигателей могли доставлять увеличенные объёмы грузов.

Военизированный вариант серийного седельного тягача МАЗ-200В (фото С.Андреева). 1952 год

К таким системам относился военизированный седельный тягач МАЗ-200В с 135-сильным дизелем и двумя запасными колёсами за кабиной. Он обеспечивал достаточно высокую нагрузку на седло (7,2 тонны) и работал со штатными полуприцепами с деревянными кузовами и четырьмя продольными скамьями на 52 человека.

Седельный тягач МАЗ-200В с 12-тонным военным полуприцепом МАЗ-5215Б. 1958 год (архив 21 НИИЦ)

Военное оборудование на шасси МАЗ-200

В середине 50-х на вооружение была принята простая топливная автоцистерна АЦ-8-200 с опорожнением топлива самотёком или при помощи ручных насосов. Она являлась упрощённым исполнением войскового и аэродромного топливозаправщика ТЗ-200 с центробежным насосом и боковыми цилиндрическими пеналами для рукавов, разработанного ещё для шасси ЯАЗ-200, но получившего новую кабину.

Многоцелевой топливозаправщик ТЗ-200 на шасси МАЗ-200 с задним постом управления. 1952 год (фото С.Андреева)

С 1951 года на шасси 200-й серии устанавливали многоцелевые механические пятитонные автомобильные краны К-51 и войсковые К-52М с дизель-электрическим приводом рабочих органов. Для перегрузки ракет с транспортных машин на пусковые установки гусеничного комплекса «Луна» служили шеститонные автокраны К-61 и К-64.

Войсковой автокран К-52М со штатным 380-вольтным генератором и длиной стрелы в 7,5 метров

Механический автокран К-61 с семиметровой стрелой при перегрузе ракеты комплекса «Луна» на боевую машину

Среди прочей автотехники на базе МАЗ-200 оказалась оригинальная аэродромная тепловая машина АТМ-200 с реактивным двигателем для осушения взлетно-посадочных и рулёжных дорожек. В 60-е на специальном шасси МАЗ-200Ш была создана азотодобывающая станция АДС-50 со специальным кузовом автоагрегатного завода «Ударник», в двух отсеках которого помещалось технологическое и насосно-компрессорное оборудование для охлаждения атмосферного воздуха и получения сжиженного азота.

В экспозиции рязанского Музея ВДВ восстановленная машина АДС-50 для приготовления азотной кислоты

Семейство МАЗ-501/502 (1955-1966 гг.)

В 1955 году появился первый полноприводный гражданский автомобиль-лесовоз МАЗ-501 с коником и задними двухскатными колёсами, работавший в сцепе с прицепом-роспуском и способный вывозить из леса 30-метровые хлысты древесины. Им заинтересовалось Министерство обороны и на следующий год организовало испытания конструктивно идентичного седельного тягача МАЗ-501В в сцепе с военным полуприцепом.

На испытаниях автопоезд в составе тягача МАЗ-501В и войскового полуприцепа МАЗ-5245Б. 1956 год (архив 21 НИИЦ)

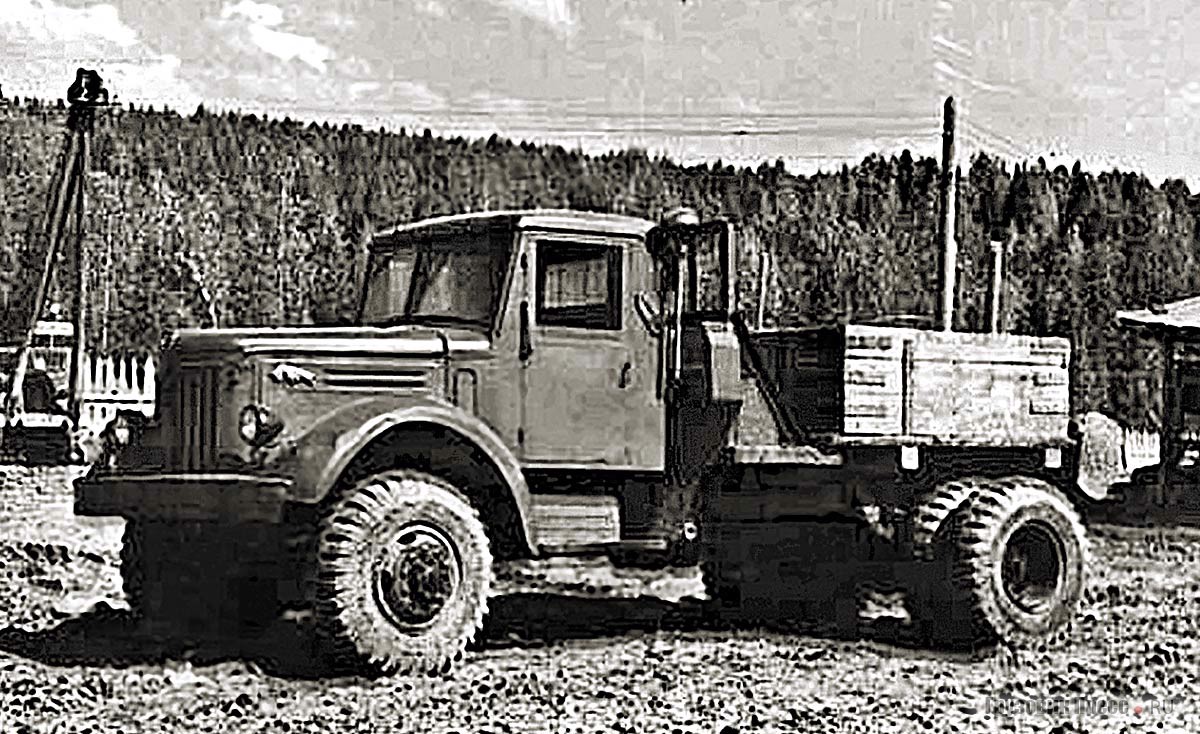

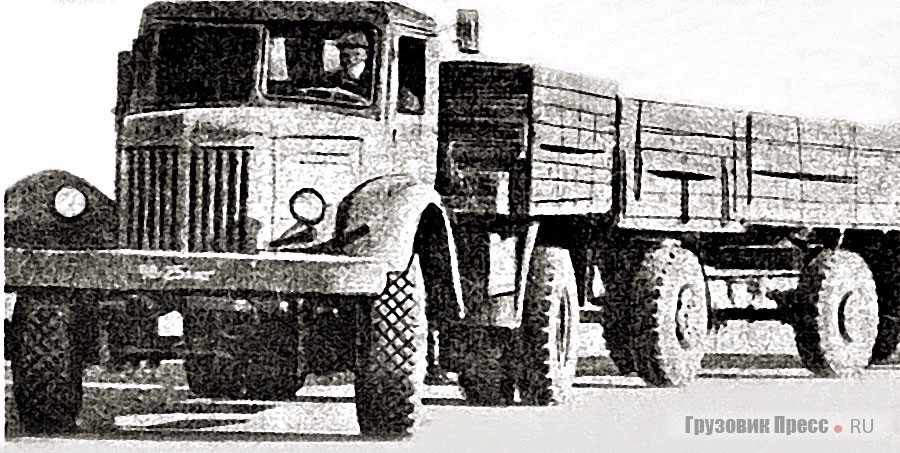

В 1957-м начался мелкосерийный выпуск четырёхтонных грузовых вездеходов МАЗ-502 с низкобортными металлическими кузовами с откидными скамейками для перевозки 16-18 солдат и варианта 502А с лебёдкой. Эту гамму дополнил седельный тягач 502В.

Полноприводный грузовик-тягач МАЗ-502 со всеми односкатными колёсами и шинами размером 15,00-20. 1957 год

Армейский автомобиль МАЗ-502А с колёсной базой 4,5 метра и передней шеститонной лебёдкой

Машины были оборудованы двухтактным дизелем мощностью 130 л.с., пневматическим усилителем рулевого механизма и главной революционной находкой своего времени – двухступенчатой раздаточной коробкой с несимметричным межосевым блокируемым дифференциалом, передававшим на задний мост 2/3 общего крутящего момента.

Все автомобили 502-й серии поступали в советские ракетные и противовоздушные части и в небольших количествах отправлялись на вооружение армий дружественных стран. В целом применение бортовых и седельных вездеходов сводилось к использованию мобильных транспортно-заряжающих и перегрузочных систем для доставки и перестановки ракет или их частей на заряжающие устройства, входившие в состав различных ракетных комплексов.

Седельный тягач МАЗ-502В с установкой ПР-41А зенитно-ракетного комплекса «Даль». 1961 год

Тягач МАЗ-502В с транспортной полуприцепной машиной зенитно-ракетного комплекса «Ангара». 1962 год

Семейство МАЗ-500 (1963-1977 гг.)

В период мирного развития Страны Советов с «углублением застойных течений в экономике» объём выпуска новой военной автотехники существенно сократился. В сфере же белорусских армейских грузовиков второго поколения его называли фургоно-цистерным направлением.

Развитием капотной модели МАЗ-502 стал опытный армейский пятитонный грузовик-тягач МАЗ-505 с кабиной над двигателем, способный буксировать прицепной состав или артиллерийские орудия полной массой до 12 тонн. Он был унифицирован с новым лесовозом МАЗ-509В и сохранил легендарный несимметричный дифференциал, но так и не вышел из стадии испытаний.

Опытный бескапотный пятитонный военный грузовик-тягач МАЗ-505. 1962 год

Ходовые испытания автомобиля МАЗ-505 с двухосным 8,5-тонным прицепом МАЗ-886

С марта 1963-го единой базой гражданских и военных машин стал бескапотный заднеприводный грузовик МАЗ-500 с дизельным двигателем V6 в 180 л.с. В 70-м модернизированная модель получила новую облицовку радиатора и индекс 500А. Попытка запустить в производство транспортный грузовик-тягач МАЗ-500Г, приспособленный для перевозки личного состава и буксировки прицепов, так и не вышла из опытной стадии.

Опытный военизированный длиннобазный грузовик МАЗ-500Г с прицепом и цельнометаллическими кузовами

Для монтажа военных надстроек на грузовиках МАЗ-500/500А выпускались специальные шасси 500Ш и 500АШ, на которых соответственно базировались герметизированные кузова-фургоны К-500 и К-500А из армированного пенопласта с системами жизнеобеспечения и световыми проёмами в боковинах и покатых скосах крыши.

Автомобиль-шасси МАЗ-500Ш с обитаемым армейским кузовом К-500. 1969 год

В середине 70-х к ним добавились более прочные каркасно-металлические конструкции КМ-500 с несколькими световыми окнами на скосах крыши и глухими боковинами, обычно служившие для развертывания полевых мастерских.

Шасси МАЗ-500АШ со стальным армейским кузовом КМ-500 с оснащением токарно-фрезерной мастерской. 1976 год (архив 21 НИИЦ)

Вторым важным военным направлением на базе 500-й серии были почти одинаковые простые автоцистерны АЦ-8-500/500A вместимостью 8000 литров горючего без собственного перекачивающего оборудования и системы управления заправкой.

Многоцелевая упрощенная автоцистерна АЦ-8-500 на шасси МАЗ-500А. 1977 год

В 60-е на тех же шасси выпускали аэродромные топливозаправщики ТЗА-500 со сварной эллиптической цистерной ёмкостью 7000 литров, центробежным насосом с приводом от трансмиссии шасси, задней кабиной управления и раздаточными рукавами. С 1972-го в производство пошёл модернизированный вариант ТЗА-500А с увеличенной до 7,5 тысяч литров горючего и более производительным насосом.

Аэродромный топливозаправщик ТЗА-500 на шасси МАЗ-500 с задней кабиной управления. 1969 год

Модернизированный заправщик ТЗА-500А на базе МАЗ-500А при заправке самолета Як-40. 1972 год

Семейство МАЗ-5335/5334 (1977-1990 гг.)

В третьем поколении военных МАЗов новым базовым грузовиком стал восьмитонный МАЗ-5335, отличавшийся лишь новой передней облицовкой и поступавший в армию в доработанном виде с металлической грузовой платформой, продольными боковыми скамейками в кузове и светомаскировочными фарами.

Армейский 180-сильный грузовик МАЗ-5335 в Музее военной автомобильной техники в Рязани

Многоцелевые шасси МАЗ-5334 служили основой предыдущих и новых версий фургонов и автоцистерн. На них по-прежнему устанавливали типовые кузова КМ-500 с повышенным расположением крыши, в которых размещалось оборудование различных полевых мастерских, включая мастерскую по изготовлению резинотехнических изделий.

Шасси МАЗ-5334 с кузовом КМ-500 для оснащения тяжёлой полевой мастерской. 1989 год (архив 21 НИИЦ)

Токарная мастерская МРТИ-1 в кузове КМ-500 на шасси МАЗ-5334 и прицепом. 1989 год (архив 21 НИИЦ)

Армейские автоцистерны и топливозаправщики этого периода существенно не изменились, и только машина АЦ-8-5334 получила самовсасывающий центробежный насос.

Заправочная автоцистерна АЦ-8-5334 двойного назначения на автомобиле-шасси МАЗ-5334. 1985 год

В 1988-м последней в этом ряду стала заправочная автоцистерна АЦ-9-5337 на новом шасси МАЗ-5337 вместимостью девять тысяч литров топлива для одновременной заправки двух потребителей.

На заглавной фотографии – аэродромный топливозаправщик ТЗА-500А на шасси автомобиля МАЗ-500А на фоне нового реактивного самолёта Ту-134А.