9 апреля 1957 года в СССР был изготовлен первый в мире мобильник

Мало кто знает, что первый мобильный телефон появился у нас в Советском Союзе. Его создателем стал советский радиоинженер и популяризатор радиотехники Леонид Иванович Куприянович. Созданный им опытный образец носимого автоматического дуплексного мобильного радиотелефона ЛК-1 был испытан 9 апреля 1957 года.

Официально считается, что первый в мире мобильный телефон был изготовлен в США. Легенда гласит, что 3 апреля 1973 года директор отдела мобильной связи компании Моторола Мартин Купер, прогуливаясь по Манхеттену, демонстративно позвонил по мобильному телефону, чему якобы очень удивились увидевшие это прохожие.

Однако мало кто знает, что ещё задолго до опытного образца Моторолы мобильный телефон появился у нас в Советском Союзе. Его создателем стал советский радиоинженер и популяризатор радиотехники Леонид Иванович Куприянович. Созданный им опытный образец носимого автоматического дуплексного мобильного радиотелефона ЛК-1 был испытан 9 апреля 1957 года. Мобильный телефон имел радиус действия 20—30 км, но весил около трех килограммов.

Такие весовые характеристики не позволяли использовать его в качестве носимого ника, и тогда в 1958 году Куприянович создаёт усовершенствованные модели аппарата который был размером с коробку от папирос «Казбек» и вместе с источником питания весил полкилограмма. Карманный телефон позволяд не только звонить любому абоненту, но и принимать звонки как с домашних телефонов. так и из уличных автоматов.

Первой же общенациональной системой национальной телефонной связи стала советская система «Алтай», введённая в опытную эксплуатацию в 1963 году. Система «Алтай» первоначально работала на частоте 150 МГц, но к 1970 году система «Алтай» работала в 114 городах СССР и для неё был выделен диапазон 330 МГц. В Воронеже эта система действовала до конца 2011 года и была закрыта по экономическим соображениям. до настоящего времени система «Алтай» функционирует в Новосибирске.

9 апреля 1957 года советский радиоинженер Леонид Куприянович продемонстрировал первый переносной мобильный телефон

Куприянович Леонид Иванович.

Советский радиоинженер, популяризатор радиотехники и создатель первого переносного мобильного телефона

Родился: 14 июля 1929 года.

Скончался: в 1994 году.

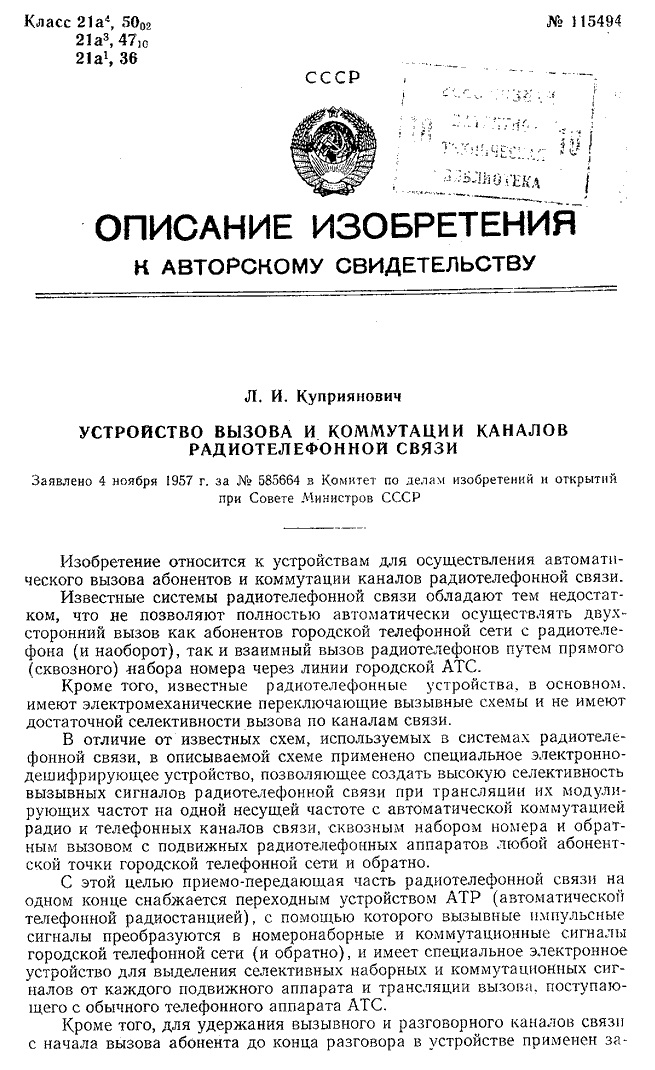

Испытания носимого автоматического дуплексного мобильного радиотелефона ЛК-1, созданного Леонидом Куприяновичем, были проведены 9 апреля 1957 года. Устройство весом 3 кг. имело радиус действия 20-30 км и могла работать без смены батарей 20-30 часов. В этом же году выдан патент на изобретение.

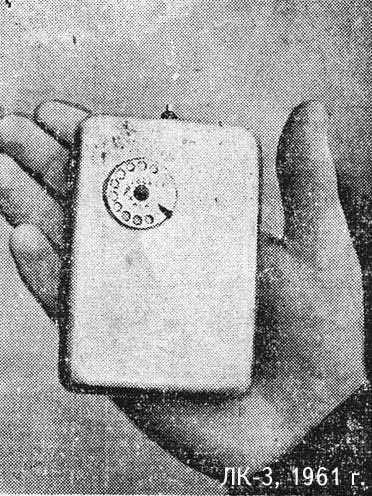

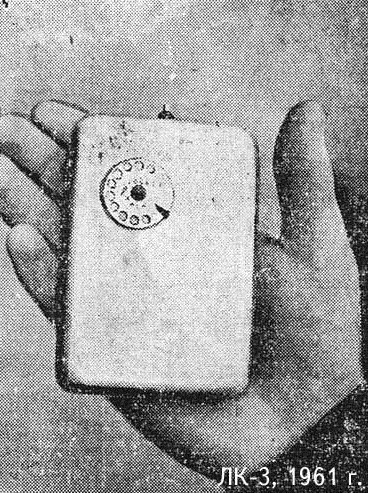

Куприянович продолжил работу над своим изобретением и уже через год им был создан опытный образец весом всего 500 грамм (ЛК-2), а в 1961 году появилось устройство весом всего 70 грамм, которое Леонид Иванович называл радиофоном (или ЛК-3).

Мобильник Куприяновича связывался с ГТС через автоматическую телефонную радиостанцию (АТР или базовую станцию). Можно было позвонить не только с ЛК на любой стационарный телефон, но и совершить обратный вызов с обычного городского номера или из уличного автомата на ЛК.

К сожалению мобильный телефон, изобретенный Куприяновичем за 16 лет до мобильника американского инженера Мартина Купера (считающимся первым сотовым телефоном в мире), не нашло признания даже в СССР. Причина этого до сих пор не ясна.

Леонид Куприянович с телефоном ЛК-1 в автомобиле.

Справа от телефона — динамик для громкой связи. «Наука и жизнь», 8, 1957г.

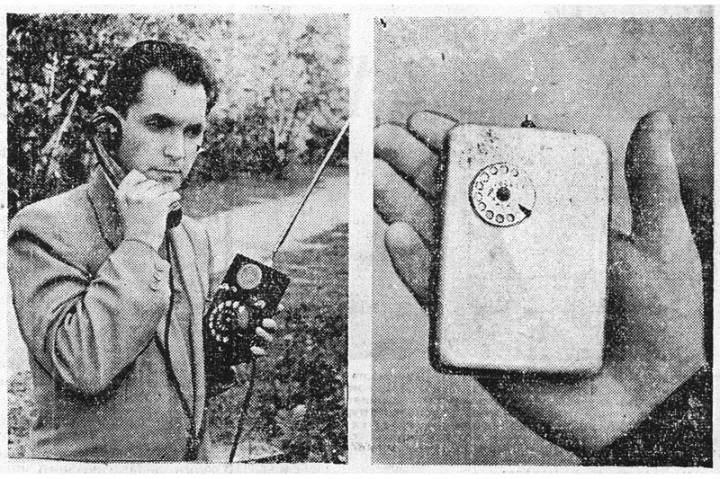

Леонид Куприянович демонстрирует возможности мобильного телефона. «Наука и жизнь», 10, 1958г.

Радиофон Куприяновича.

Заметка в журнале «Наука и жизнь», №10, 1958г.

Блок-схема упрощенного варианта ЛК-1

ЛK-1 и базовая станция

Аппарат 1958 года. «Техника-молодежи» №2, 1959г.

Аппарат 1958 года. «Орловская правда», декабрь 1961

Радиотелефон Л.И. Куприяновича. 1959г.

Использованы графические и фото материалы с сайтов: Habr, Pikabu, Livejournal

Сказка о том, как в СССР мобильный телефон изобретали.

Давайте уточним, при каких же обстоятельствах советские люди совершили столь выдающийся прорыв в развитии человечества.

Опустим дилетантские рассуждения автора о всемирно-историческом значении «выдающегося изобретения» и попробуем сделать практические выводы из имеющегося материала.

1. Примененная система избирательного вызова мобильного апппарата (по частоте тонального сигнала) дает очень небольшую номерную емкость. Я думаю, без излишнего усложнения аппаратуры можно было обеспечить работу максимум нескольких десятков мобильных аппаратов с одной базовой станцией. Недаром в болгарской системе, сделанной якобы на основе идей Куприяновича, было предусмотрено вначале наличие всего 6-15 телефонов.

2. Выходная мощность передатчиков в столь малогабаритных аппаратах не могла быть, судя по примененым компонентам, больше нескольких сотен милливатт. Может, в идеальных условиях это и обеспечивает связь на заявленных дистанциях, но в настоящих мобильных телефонах того времени использовались передатчики на полтора-два порядка мощнее. Вот они действительно давали устойчивую связь на десятки километров.

Общий вывод: не более, чем занятная игрушка. При доработке может использоваться, как локальная система беспроводной связи на ограниченной территории, скажем, для промышленных предприятий. Что, собственно, и сделали болгары.

На самом деле, первая система мобильной телефонии (стандарт MTS) появилась задолго до Куприяновича, в 1946 г. в городе Сент-Луис, штат Миссури [2]. А еще через пару лет аналогичные системы действовали в десятках городов США и имели тысячи пользователей.

Типовой комплект аппаратуры мобильного телефона системы MTS.

Весил такой комплект десятки килограмм и потреблял от бортовой сети до 10-15 А (при мощности передатчика 25 Вт). Ясное дело, подобная аппаратура могла выпускаться только в автомобильном исполнении. Но зато она была пригодна для реальной эксплуатации, в отличие от радиолюбительских поделок.

В самой маленькой коробке справа находится электромеханический селектор, обеспечивающий детектирование 5-значного номера мобильного телефона. Чисто электронная конструкция с такой номерной емкостью тогда была бы слишком сложна.

Селектор.

В MTS отсутствовал автоматический набор, связь шла через ручные коммутаторы с участием телефонисток. В принципе, это не так страшно, пользователей у таких систем никогда не было слишком много. Кстати, не все помнят, но в СССР полный переход на АТС и на обычных телефонных линиях состоялся довольно поздно. Например, мои родители получили домашний телефон в 66-м году, и года до 70-го он обслуживался ручным коммутатором. Но у нас квартира была в центре города, там АТС в первую очередь поставили, в районах же коммутаторы просуществовали до середины 70-х.

В 1963-м году была создана опытная система усовершенствованного стандарта IMTS с полной автоматизацией всех функций связи, а первая рабочая система этого стандарта появилась в 1964-м в Чарльстоне, штат Западная Вирджиния [2]. Абонентские аппараты IMTS были уже полностью на полупроводниках, в то время, как в «Алтае» первого поколения еще широко использовались лампы.

Реклама телефона стандарта IMTS.

Однако еще в 1947-м году сотрудники Bell Labs Дуглас Ринг и Рей Янг предложили структуру из множества базовых станций, известную, как «сотовая сеть»[5]. При наличии достаточно густой сети станций такая структура позволяет обслуживать большое количество мобильных телефонов и резко уменьшить потребную мощность передатчика у абонента. Но необходимое для удобства пользования автоматическое переключение между базовыми станциями радикально усложняет мобильный аппарат. Поэтому прошло много лет, пока Motorola в 1973-м году сделала первый прототип сотового телефона. Именно сотового, а не просто мобильного! Только сотовая технология сделала мобильную связь общедоступной!

Мартин Купер, руководитель разработки первого сотового телефона.

Еще десяток лет прошел прежде, чем сотовые телефоны появились на рынке, но по-настоящему массовым продуктом они стали только к середине 90-х годов. Для этого понадобился огромный прогресс в микроэлектронике, к которому, как известно, СССР тоже не имел никакого отношения.

Мобильная связь в СССР

Высокотехнологичные проекты СССР в 20 веке гремели на весь мир — первый спутник, «Восток-1», семь советских атомных ледоколов; но есть технологии, о которых мы знаем не так много.

Чаще всего мобильную связь мы упоминаем в контексте сотовой связи. Мобильная связь — это любая подвижная беспроводная связь по радиоканалу. В таком контексте мы расскажем об истории развития радиокоммуникаций между абонентами в СССР.

Первые проекты

(с)

Связисты внесли существенный вклад в успешное завершение Великой Отечественной войны — радиосвязь стала важным средством оперативного управления войсками и информирования.

Всё же пользоваться приемопередатчиками без специальных знаний было подчас затруднительно — нельзя назвать такой вид коммуникации действительно массовым.

Брошюра 1942 года по устройству и эксплуатации передатчика «Север-бис» начиналась с сжатого изложения теории дальнего распространения коротких волн и инструкции по определению оптимальных частот для дальних расстояний. Представьте, что такую инструкцию выдавали бы всем абонентам сотовой связи.

Необходимость как-то улучшить специфическую военную связь подстёгивала изобретательскую мысль. Инженер Георгий Ильич Бабат, находясь в блокадном Ленинграде, предложил идею создания «монофона» — автоматического радиотелефона, работающего в сантиметровом диапазоне 1000-2000 МГц. Это был первый (из известных нам) подробный проект гражданской мобильной связи.

После Великой отечественной войны советские инженеры-изобретатели Г. Бабат, Г. Шапиро и И. Захарченко разработали систему телефонной связи для автомобиля. Базовая станция представляла собой радиоприемник, установленный на городской телефонной станции.

В 1946 году были проведены испытания, в результате которых удалось осуществить связь из движущегося автомобиля на расстоянии 20 км от базовой станции. В дальнейшем изобретатели смогли увеличить радиус действия аппарата до 150 км.

Независимо друг от друга в советской прессе начинают появляться различные концепты развития мобильной связи. Так, в одном из проектов рассматривалась идея поставить на крышах городских телефонных станций радиоприемную аппаратуру для связи с абонентами. Изобретатели хотели добиться с новым видом связи максимального комфорта для людей, не знакомых с теорией волн и частот.

В 1957 году инженер Леонид Иванович Куприянович продемонстрировал трехкилограммовый прототип мобильного телефона ЛК-1. Куприянович не только создал телефон, но и разработал к нему базовую станцию — автоматическую телефонную радиостанцию, которая осуществляла связь с проводной телефонной сетью.

Слева — первый образец мобильного телефона ЛК-1, справа — базовая станция Куприяновича (с)

ЛК-1 мог работать от 20 до 30 часов и обеспечивать связь с помощью двух антенн в пределах 20-30 километров. Такие подробности мы знаем лишь по описанию в газетах. Документально был зарегистрирован лишь один сеанс связи, длившийся несколько минут.

Мобильный телефон с никель-кадмиевым источником питания (концепт).

Год спустя Куприянович представил новый прототип, который весил уже 500 гр. Однако на этом изобретатель не остановился и сделал рацию весом всего 70 гр. (вместе с элементами питания). Нет никаких достоверных сведений о том, работало ли вообще это устройство. Однако, по описанию из журнала «Юный техник», оно должно было «работать без смены питания 50 часов и обеспечивало связь на дальности двух километров».

«Алтай»: 0G

Система профессиональной подвижной связи «Алтай» (с)

Разработки Куприяновича не пошли в серию, однако, с точки зрения технологий, в них не было ничего уникального. Система доступной мобильной связи была востребована на самых верхних уровнях государства и реализована в те же годы (разработка началась в 1958 году) независимо от идей инженера-самородка.

Полностью автоматическая мобильная связь впервые в мире появилась в СССР: в 1963 году запустили систему государственной важности «Алтай». Сначала система работала в диапазоне 150 МГц, а позднее был задействован диапазон 330 МГц. «Алтай» был оснащен автоматической системой передачи сигнала из мобильного канала связи в телефонную сеть общего пользования.

Здесь, как и в сотовой сети, существовали свои базовые станции, но «передачи» абонента между станциями не предусматривалось. Каждая станция обслуживала только свою зону, рассчитанную на 250-300 абонентов. Как правило, в каждом городе была только одна базовая станция, имеющая до 22 независимых линий радиосвязи по восемь каналов каждая.

Этот проект практически не контролировался военными, и был представлен на промышленной выставке в Брюсселе. Основные пользователи «Алтая» — чиновники и руководители важнейших предприятий. Многие предпочитали устанавливать телефон не на рабочем месте, где была доступна обычная телефонная связь, а в машине, что давало возможность оперативно отвечать на важные звонки.

К концу 60-х годов «Алтай» уже позволял перейти с ручного соединения через телефониста к автоматике. Кроме того, был реализован режим конференц-связи, вызов по сокращенной нумерации, вызов одновременно нескольких абонентов, очередность звонков по свободному каналу с возможностью выставлять приоритет.

К Олимпиаде 1980 года базовая станция «Алтая» была перенесена на Останкинскую башню, что позволило обеспечить надежной связью практически всех журналистов на стадионах Москвы.

В середине 80-х годов «Алтай» был полноценно представлен в 114 советских городах — на этот временный промежуток приходится пик развития системы, после которого начинается закономерный спад, вызванный как финансовыми проблемами государства, так и появлением в 1991 году мощного конкурента — GSM.

«Волемот»

Абонентская радиостанция «Волемот-АРС» (с)

Аббревиатура образована по названиям городов, где находились разработчики новой перспективной системы связи: ВОронеж, ЛЕнинград, МОлодечно, Тернополь.

«Алтай» имел существенное ограничение на количество абонентов, подключаемых к сети, в то время как обществу явно требовалась система, способная подключить больше пользователей (в идеале — всех). Эту проблему решал «Волемот», в остальном не имевший существенный отличий от «Алтая».

Система была запущена в ряде городов в начале 90-х и продержалась в отдельных местах (такси, «скорая») до начала 2010-х. Примерно к этому же времени закончил существование и «Алтай».

Зарождение спутниковой связи

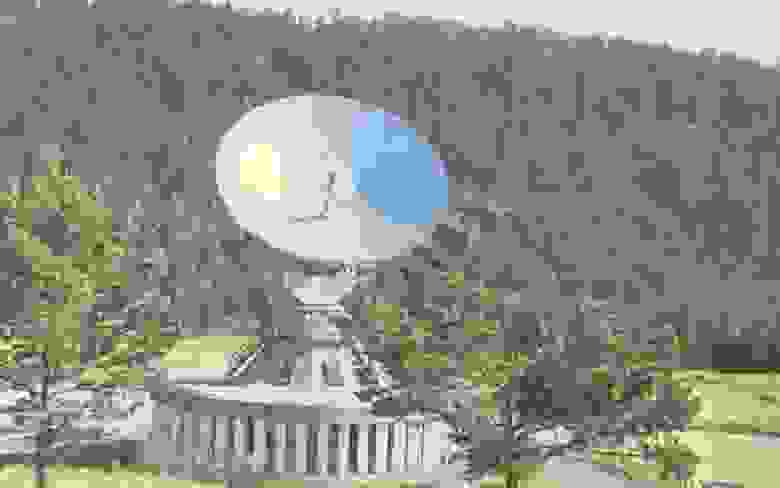

Одна из наземных станцией системы «Орбита» (с)

История спутниковой связи в России началась в 1965 году, когда был запущен спутник «Молния-1» для обеспечения связи между Москвой и Владивостоком. С октября 1967 года спутники «Молния» вместе с 20 наземными станциями использовались в рамках проекта космической связи «Орбита» для трансляции национальной телевизионной сети, а также для двусторонней телефонной, телеграфной и фототелеграфной связи.

Спутники связи двойного назначения проекта «Молния» существовали и развивались до начала 21 века. Последний спутник — «Молния-3К» — был запущен в 2001 году, а сошел с орбиты в декабре 2016 года. Им на смену пришли спутники, работающие на стационарных орбитах: для связи — «Радуга», для телевизионного сигнала — «Экран». Для новых спутников уже не нужны наземные станции, достаточно поставить себе антенну.

Помимо спутниковой связи в Советском Союзе развивалась тропосферная радиорелейная связь, при которой радиоволны на высоте 10-15 км отражаются от верхней границы тропосферы и попадают в приёмник. Благодаря этому расстояние между приёмником и передатчиком может достигать 400-600 км. Многоканальные радиорелейные станции, использующие диапазон сверхвысоких частот, позволили создать надежную связь с самыми отдаленными населенными пунктами страны, находящимися далеко за Полярным кругом. Всего было возведено 46 станций связи. Суммарная протяженность радиорелейных линий превысила 100 тыс. км.

9 апреля 1957 года первый в мире мобильник сделан в СССР

Этот день в истории: (видео)

Испытания носимого автоматического дуплексного мобильного радиотелефона ЛК-1, созданного Леонидом Куприяновичем, были проведены 9 апреля 1957 года. Устройство весом 3 кг. имело радиус действия 20-30 км и могла работать без смены батарей 20-30 часов. В этом же году выдан патент на изобретение.

Куприянович продолжил работу над своим изобретением и уже через год им был создан опытный образец весом всего 500 грамм (ЛК-2), а в 1961 году появилось устройство весом всего 70 грамм, которое Леонид Иванович называл радиофоном (или ЛК-3).

Мобильник Куприяновича связывался с ГТС через автоматическую телефонную радиостанцию (АТР или базовую станцию). Можно было позвонить не только с ЛК на любой стационарный телефон, но и совершить обратный вызов с обычного городского номера или из уличного автомата на ЛК.

К сожалению мобильный телефон, изобретенный Куприяновичем за 16 лет до мобильника американского инженера Мартина Купера (считающимся первым сотовым телефоном в мире), не нашел признания в СССР. Причина этого до сих пор не ясна.

Леонид Куприянович с телефоном ЛК-1 в автомобиле. Справа от телефона — динамик для громкой связи. «Наука и жизнь», 8, 1957г.

Леонид Куприянович демонстрирует возможности мобильного телефона. «Наука и жизнь», 10, 1958г.

Заметка в журнале «Наука и жизнь», №10, 1958г.

Блок-схема упрощенного варианта ЛК-1

ЛK-1 и базовая станция

Аппарат 1958 года. «Техника-молодежи» №2, 1959г.

Аппарат 1958 года. «Орловская правда», декабрь 1961

Радиотелефон Л.И. Куприяновича. 1959г.

Использованы графические и фото материалы с сайтов: Habr, Pikabu, Livejournal

Комментарии

Что не так пошло? Почему такое прорывное изобретение на нашло себе места? Хотя-бы у партхозноменклатуры и спецслужб.

Первые серийные радиотелефоны появились в США в 1949 году. Правда, они были ламповыми, и питались от бортовой сети автомобиля.

Ну? А где ссылки? Или наброс?

У меня уже была где-то «заруба» с Телеграфистом по этому поводу. Лениво искать. Он давал какие-то «левые» ссылки, но ничего внятного так и не предоставил.

Самого то в Гугле забанили?

Вот, вся история развития мобильной связи в США в период от 1946г. по 1993 года.

Да, я ошибся, признаю.

Первые серийные радиотелефоны появились в США не 1949, а в 1946 году.

Тут намедни я чистил свою почту, и обнаружил два пропущенных письма, на которые стоит ответить. Одно из них твоё https://aftershock.news/?q=comment/8384881#comment-8384881. Оказывается ты меня забанил, не поняв мою шутку. Мне, в принципе, на это положить с прибором. Однако там же ты пишешь следующее

— ты обвинял меня в том, что я никогда не подтверждаю свои слова ссылками. Я дал тебе шикарную ссылку, но ты просто тихо ушел, оставив только запах.

Но я не получал сообщение на почту об этом. Глянул по твоей же ссылке

Ergo. В связи с вышеизложенным хотелось бы, чтобы Алекс поменял тебе подпись, и сделал например такую ДЕЗИНФОРМАТОР/МАНИПУЛЯТОР.

Потому что этот простой радиоудлинитель телефонной линии не решал ни одной из задач настоящей мобильной связи. И называть ЭТО мобильным телефоном можно ну очень с боооольшой натяжкой.

Для мобильной связи надо хотя бы уровня «Алтая» что-то сделать, и то на его принципах емкости как-раз только для партхозноменклатуры и спецслужб хватало.

И называть ЭТО мобильным телефоном можно ну очень с боооольшой натяжкой.

Не обязательно. Просто данным аппаратам должен был отводится свой участок частотного диапазона. Как было организовано разделение каналов не могу сказать. Надо смотреть схемные решения. Но чтобы удовлетворить Ваше любопытство, я это делать не буду. Сами, всё сами.

Диванный эксперД, прости Господи.

когда эта же куча (абоненты АТС) могут связаться с абонентом, имеющий такой аппарат. Что и было реализовано в данном «девайсе».

Почитайте хотя бы в вики, что послужило предпосылкой к разработке «Алтая»

«В послевоенное время в эксплуатации у различных организаций находилось много радиостанций, как относительно новых, так и устаревших, отечественных, импортных, трофейных, которые из за неупорядоченности использования, а также из за невысоких характеристик по стабильности частот, избирательности приемников и уровню побочных излучений передатчиков создавали многочисленные взаимные помехи в работе, уже ощущалась перегруженность эфира на отдельных диапазонах.»

Так вот этот вот девайс как раз из тех, что усугубляли «перегруженность эфира на отдельных диапазонах» из-за «неупорядоченности использования». Он ничем принципиально не отличается от того, что если бы на одном конце рации сидел человек, и пересказывал в телефон то, что ему по рации другой человек передаёт.

Чтобы называть ЭТО хотя бы зачатком мобильной связи, там должно быть предусмотрено обслуживание одним приёмо-передатчиком нескольких (хотя бы двух) абонентов, и иметься протокол, что делать, если два удаленных абонента хотят одновременно позвонить, и как с одного передатчика вызвать конкретного мобильного абонента.

Просто данным аппаратам должен был отводится свой участок частотного диапазона.

Чтобы называть ЭТО хотя бы зачатком мобильной связи, там должно быть предусмотрено обслуживание одним приёмо-передатчиком нескольких (хотя бы двух) абонентов, и иметься протокол, что делать, если два удаленных абонента хотят одновременно позвонить, и как с одного передатчика вызвать конкретного мобильного абонента.

С чего Вы это взяли? Это Ваши хотелки? С позиций XXI века? Это как упрекать FIDO 90-х, что по ней нельзя было передавать видео, поэтому это не компьютерная сеть. Полное невежество.