Тридцать лет назад в России впервые позвонили по сотовой связи

_t_100x67.jpg)

В то время, когда мобильная телефонная связь на Западе вовсю развивалась, в нашей стране о ней простые граждане и не слышали. К тому же многие технологии и элементную базу для создания сотовой сети нельзя было купить за границей из-за инициированного США в рамках Координационного комитета по экспортному контролю запрета поставок в СССР высокотехнологичного оборудования.

Ситуация изменилась лишь в самом конце 1980-х годов, когда на волне перестройки и улучшения отношений между странами министр связи СССР Геннадий Кудрявцев стал вести переговоры с американскими телекоммуникационными компаниями об их участии в модернизации отрасли. Американская компания US WEST, будучи заинтересованной в выходе на советский телекоммуникационный рынок, помогла снять часть ограничений на поставки в СССР передовых технологий связи.

Первый звонок по сотовому телефону в России 9 сентября 1991 года сделал мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак, который пару минут общался на английском языке с мэром Сиэтла Норманом Райсом. С этого разговора и началась история отечественной сотовой связи.

Во время того памятного звонка Анатолий Собчак воспользовался аппаратом фирмы Nokia Mobile Phones (Финляндия) модели Mobira MD 59-NB2. Масса модели достигала 3 килограммов. Сегодня трудно поверить в то, что первые мобильники были такими тяжелыми.

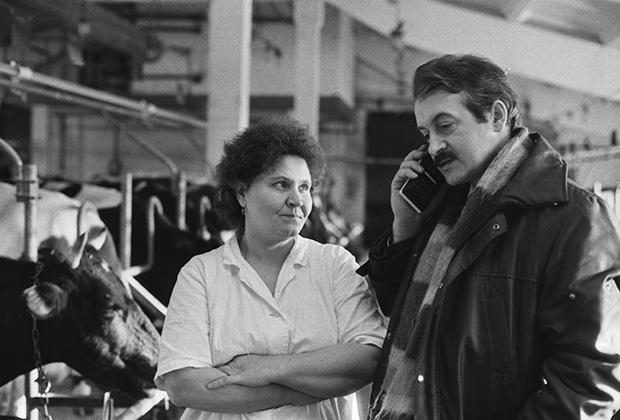

Основными потребителями сотовой связи тогда стали крупные организации, состоятельные бизнесмены и представители иностранных компаний. Всем абонентам услуги предоставлялись по единому тарифу.

Количество абонентов даже через год после начала эксплуатации сети не превышало 1500 человек. При этом доходы оператора были значительными, так как все абоненты активно пользовались услугами компании, а тарифы по сравнению с современными были крайне высоки.

Напомним, в 1991 году подключение к мобильной сети обходилось абоненту примерно в 5000 долларов. В эту сумму входил залог за услуги, авансовый платеж и стоимость телефонного аппарата Mobira MD59-NB2. Стоимость минуты разговора (как за входящие звонки, так и за исходящие) составляла около одного доллара США.

Сегодня телефонные аппараты сотовой связи есть, наверное, у всех граждан не только РФ, но и СНГ. Они стали легкими и многофункциональными. Без них свою жизнь мы и не мыслим.

Звонок, который изменил нашу жизнь

Сорок лет назад американский инженер компании Motorola и физик Мартин Купер совершил первый звонок по мобильному телефону. 3 апреля 1973 года в конструкторском отделе компании Bell Laboratories раздался телефонный звонок. «Угадай, откуда я звоню?» — услышал в трубке голос Мартина глава исследовательского отдела Джоэл Энгель. — «Я звоню тебе с настоящего сотового телефона».

Этот звонок стал началом новой эпохи в области телекоммуникаций. Мартин Купер впоследствии вспоминал: «Не помню, что он тогда ответил, но, знаете, мне показалось, что я слышал, как скрипят его зубы».

Мартин Купер звонил с первого в мире мобильного телефона модели DynaTAC, весом в 1,15 кг, размерами 22,5х12,5х3,75 см. В нем было 2 тысячи деталей. Заряда аккумулятора этого «кирпича» хватало на 20 минут разговора. На разработку первой модели сотового телефона компания затратила 10 лет и 90 миллионов долларов.

Еще в начале 70-х существовали автомобильные радиотелефоны, весившие 12-14 кг, питание которых осуществлялось от бортовой сети автомашины. Именно тогда Мартин Купер осознал, что может создать относительно небольшой сотовый телефон.

По его словам, труднее всего было убедить Федеральную Комиссию по связи (FCC), что частным компаниям будут необходимы свободные частоты для внедрения сотовой связи.

3 апреля 1973 года на крыше 50-этажного Alliance Capital Building в Нью-Йорке, где была смонтирована базовая станция, как раз и состоялись первые испытания. Первый прототип мобильного телефона мог обслуживать не более 30 абонентов и соединял их с наземными линиями связи.

Этот прототип так и не поступил в производство. Первый серийный сотовый телефон Motorola появился в продаже 6 марта 1983 года, а по другим данным — вообще 13 октября того же года. Весил он уже 800 граммов и стоил 3,5 тыс. долларов.

«Покупателей так сильно поразила возможность всегда быть на связи при помощи портативного телефона, что в очередь на его приобретение становились тысячи человек, — вспоминает один из разработчиков телефона Руди Кролопп. — И это несмотря на внушительную стоимость новинки. В 1983 году сама идея звонить по беспроводному телефону казалась чем-то фантастическим».

Розничная цена первого мобильного телефона была сравнима со стоимостью автомобиля. Обладание им, как писала американская печать, было вопросом престижа для бизнесменов и символом высокого положения в обществе для политиков.

По словам счастливых обладателей такого телефона, по форме он напоминал упрятанный в пластиковую оболочку кирпич, в одну из боковых сторон которого была встроена клавиатура набора номера, а сверху торчала стационарная антенна.

Со временем мобильный телефон радикально изменился сам и изменил нашу жизнь.

Телефон в радость. 30 лет первому звонку по мобильному в России

Мобильная связь появилась в СССР в начале 70-х годов прошлого века, но тогда ею могли воспользоваться только крупные чиновники, партийные функционеры и спецслужбы. Советские руководители не спешили ее развивать как из-за отсутствия на тот момент собственных необходимых технологий, так и по причине сложностей с ее контролем спецслужбами. Поэтому стартом отечественной истории сотовой связи принято считать 9 сентября 1991 года, день, когда был сделан первый официальный звонок с мобильного телефона на территории России. О появлении и основных этапах развития мобильной связи в нашей стране — в материале «Ленты.ру».

Начало истории

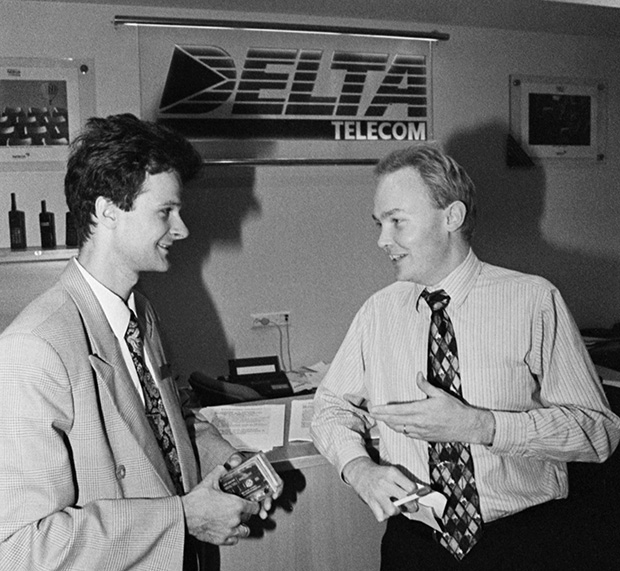

Самый первый символичный звонок с сотового сделал тридцать лет назад мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак мэру Сиэтла Норму Райсу, пообщавшись с ним по-английски несколько минут. Связь обеспечил первый российский мобильный оператор «Дельта Телеком». Компания была совместной российско-американской, а учредили ее «Петербургская телефонная сеть» (ПТС) и US WEST, которая благодаря поддержке министра связи СССР добилась снятия части ограничений по продаже самых современных на тот момент технологий связи в СССР.

А сам звонок, который в итоге стал историческим, организовал и сопровождал замдиректора ПТС Леонид Рейман, большой энтузиаст сотовой связи, руководивший тогда проектом «Дельта Телеком» (министр связи России в 1999-2008 годах — прим. «Ленты.ру»). Позднее он вспоминал, что все это стало возможно во многом благодаря инициативам еще одного энтузиаста — министра связи СССР Геннадия Кудрявцева, начавшего переговоры с американскими телекоммуникационными компаниями и добившегося включения мобильных сетей в приоритетные направления развития отрасли. Тогда этот энтузиазм разделяли далеко не все, многие отечественные специалисты по связи в успешность проекта откровенно не верили.

Первый и последний сотовый оператор СССР и первый российский оператор мобильной связи «Дельта Телеком» стал настолько популярен в Петербурге, что мобильные телефоны еще многие годы продолжали называть «дельтами». В этом же 1991 году в России появляются еще два мобильных оператора — «Московская Сотовая Связь» и «ВымпелКом» (нынешний «Билайн» — прим. «Ленты.ру»). А через два года начинают работу МТС и «Северо-Западный GSM», который позднее был переименован в «МегаФон».

Стоит заметить, что в первые годы существования российской сотовой связи она была доступна только очень состоятельным клиентам и крупным компаниям. Так, в 1991 году полный комплект связи стоил абонентам пять тысяч долларов, а стоимость минуты разговора исходящих и входящих звонков — один доллар. Поэтому люди, разговаривающие на улице по мобильному, воспринимались большинством населения как инопланетяне.

Но уже к середине 90-х использование мобильной связи становится дешевле и доступнее: формат связи NMT меняется на GSM, появляются первые SIM-карты, претерпевают большие изменения и сами аппараты мобильных телефонов.

Разрешение на телефон

Но фактором, отчасти сдерживающим развитие этой новой высокотехнологичной отрасли связи в те годы, являлось то, что при покупке мобильного телефона с 1993 года необходимо было получить на него разрешение от Госсвязьнадзора. Стоило оно не дорого, но для его оформления приходилось потратить время. Кроме того, его не давали без кассового чека на телефон, продать который впоследствии другому лицу также можно было только с чеком.

И хотя в конце девяностых появилась возможность оформить разрешение непосредственно в салоне сотовой связи, для выезда за границу с мобильным телефоном по-прежнему необходимо было получить разрешение Государственного таможенного комитета. Были проблемы и с ввозом мобильного в страну. Ничего подобного к тому времени уже не требовалось ни в Западной Европе, ни в странах бывшего СССР, но Россия на тот момент еще не избавилась от советской атмосферы обязательного слежения за эфиром и недоверия к гражданам.

В тогдашней России за использование мобильного без такого разрешения владельцу телефона грозил штраф в сумме от 15 до 70 минимальных зарплат. То есть абонентам мобильных операторов приходилось постоянно носить его с собой. Причем одного его предъявления было недостаточно — необходимо было еще разобрать телефон и вынуть из него батарею, чтобы сотрудник милиции мог сверить номер.

На этом часто любили погреть руки нерадивые милиционеры, отпускавшие за взятку забывших, например, такое разрешение дома. То есть наличие этого документа стало весомым поводом для коррупционных действий правоохранителей.

Мобильный сегодня и завтра

После отмены разрешений сотовая связь в стране начала бурно развиваться — в 2000 году мобильными телефонами владели около 1 400 000 человек, а в конце 2003-го их было уже около 37 миллионов.

На стоимость и популярность услуги сильно повлиял кризис 1998 года, когда мобильные операторы связи вынужденно сменили бизнес-модель. В этом году «Московская Сотовая Связь» отменила плату за входящие звонки, а через год это сделали МТС и «Билайн». Появились и новые тарифные планы — к концу 1999 года минута разговора снизилась с 0,55 доллара до 0,15-0,18. После этого использование мобильного становится массовым. К 2006 году количество активных SIM-карт превышало численность населения страны.

В 2003 году был принят Федеральный закон «О связи», разработанный тем же Рейманом, который, кстати, действует до сих пор. А в 2007 году он, будучи министром информационных технологий и связи России, совершил и первый в стране видеозвонок в сети 3G, связавшись с губернатором Петербурга Валентиной Матвиенко. После этого в стране стал общедоступен новый стандарт связи с высокой скоростью интернета, просмотром мобильного телевидения и другими технологичными преимуществами.

За время распространения в стране связи третьего поколения у нас стал популярен Wi-Fi, появились смартфоны с мобильным интернетом и информационными сервисами. А с появлением в 2011 году первых сетей четвертого поколения, эти новые возможности становятся естественной составляющей жизни миллионов россиян, которые могут теперь при помощи одного только смартфона решать огромное количество самых разных задач.

В настоящее время в России, несмотря на масштабы территории, качественная и относительно недорогая для пользователей мобильная связь. А общее количество абонентов сотовых операторов — более 227 миллионов человек.

Будущее

Будущее мобильной связи в стране прокомментировал «Ленте.ру» пионер отрасли Леонид Рейман, вошедший в историю отрасли как грамотный управленец и энтузиаст. По его словам, пятое поколение мобильной связи 5G — это новый стандарт связи с высокой пропускной способностью. 5G, по мнению Реймана, развивается и внедряется в России, имеет свой значительный потенциал, ее распространение позволит использовать режимы коммуникации от «устройства к устройству», ускорит развитие и внедрение «Интернета вещей», умных технологий, упростит доступ к различным платформам и повысит качество услуг.

В частности, 5G-технологии смогут дать импульс развитию государственных услуг — повысить их доступность и удобство, упростить процедуры взаимодействия в электронном виде ведомств, а также граждан и государства. Сегодня стандарт мобильной связи 5G в России внедряют точечно, однако, уверен Леонид Рейман, более 60 процентов населения России уже к 2025 году перейдут на использование данной технологии.

Внедрение стандарта 5G и следующего поколения связи — 6G, по утверждению Леонида Реймана, позволит глобально охватить интернетом всю планету, все ее труднодоступные регионы. При этом дальнейшее развитие интернета будет уходить в космические технологии. Уже сегодня ряд стран, среди которых США и Великобритания, начали работать со спутниковым интернетом, который благодаря переносу базовых станций в космос позволяет обеспечить доступ к глобальной сети даже из самых отдаленных территорий, а также создавать интегрированные сервисы для развития всех отраслей экономики страны.

masterok

masterok

Мастерок.жж.рф

Хочу все знать

Доктор Мартин Купер со своей первой моделью мобильного телефона 1973 г. Фото 2007 г.

Обычно об истории создания мобильного телефона рассказывают примерно так.

3 апреля 1973 года глава подразделения мобильной связи Motorola Мартин Купер, прогуливаясь по центру Манхеттена, решил позвонить по мобильнику. Мобильник назывался Dyna-TAC и был похож на кирпич, который весил более килограмма, а работал в режиме разговора всего полчаса.

До этого сын основателя компании Motorola Роберт Гелвин, занимавший в те далекие времена пост исполнительного директора этой фирмы, выделил 15 миллионов долларов и дал подчиненным срок 10 лет на то, чтобы создать устройство, которое пользователь сможет носить с собой. Первый работающий образец появился всего через пару месяцев. Успеху Мартин Купера, пришедшего в фирму в 1954 году рядовым инженером, способствовало то, что с 1967 года он занимался разработкой портативных раций. Они-то и привели к идее мобильного телефона.

Считается, что до этого момента других мобильных телефонных аппаратов, которые человек может носить с собой, как часы или записную книжку, не существовало. Были портативные рации, были «мобильные» телефоны, которыми можно было пользоваться в автомобиле или поезде, а вот такого, чтобы просто ходить по улице — нет.

Более того, до начала 1960-х годов многие компании вообще отказывались проводить исследования в области создания сотовой связи, поскольку приходили к выводу, что, в принципе, невозможно создать компактный сотовый телефонный аппарат. И никто из специалистов этих компаний не обратил внимание на то, что по другую сторону «железного занавеса» в научно-популярных журналах стали появляться фотографии, где был изображен… человек, говорящий по мобильному телефону. (Для сомневающихся будут приводиться номера журналов, где опубликованы снимки, чтобы каждый мог убедиться, что это не графический редактор).

Мистификация? Шутка? Пропаганда? Попытка дезинформировать западных производителей электроники (эта промышленность, как известно, имела стратегическое военное значение)? Может быть, речь идет просто об обыкновенной рации? Однако дальнейшие поиски привели к совершенно неожиданному выводу — Мартин Купер был не первым в истории человеком, позвонившим по мобильному телефону. И даже не вторым.

Инженер Леонид Куприянович демонстрирует возможности мобильного телефона. «Наука и жизнь», 10, 1958 год.

Человека на снимке из журнала «Наука и жизнь» звали Леонид Иванович Куприянович, и именно он оказался человеком, сделавшим звонок по мобильному телефону за 15 лет раньше Купера. Но прежде чем речь пойдет об этом, вспомним, что основные принципы мобильной связи имеют очень и очень давнюю историю

Собственно, попытки придать телефону мобильность появились вскоре после возникновения. Были созданы полевые телефоны с катушками для быстрой прокладки линии, делались попытки оперативно обеспечит связь из автомобиля, набрасывая провода на идущую вдоль шоссе линию или подключаясь к розетке на столбе. Из всего этого сравнительно широкое распространение нашли только полевые телефоны (на одной из мозаик станции метро «Киевская» в Москве современные пассажиры иногда принимают полевой телефон за мобильник и ноутбук).

Обеспечить подлинную мобильность телефонной связи стало возможно лишь после появления радиосвязи в УКВ диапазоне. К 30-м годам появились передатчики, которые человек мог без особого труда носить на спине или держать в руках — в частности, они использовались американской радиокомпанией NBC для оперативных репортажей с места событий. Однако соединения с автоматическими телефонными станциями такие средства связи еще не обеспечивали.

Портативный УКВ передатчик. «Радиофронт», 16, 1936

Во время Великой Отечественной советский ученый и изобретатель Георгий Ильич Бабат в блокадном Ленинграде предложил так называемый «монофон» — автоматический радиотелефон, работающий в сантиметровом дипазоне 1000-2000 МГц (сейчас для стандарта GSM используются частоты 850, 900, 1800 и 1900 Гц), номер которого кодируется в самом телефоне, снабжен буквенной клавиатурой и имеет также функции диктофона и автоответчика. «Он весит не больше, чем пленочный аппарат «лейка»» — писал Г. Бабат в своей статье «Монофон» в журнале «Техника-Молодежи» № 7-8 за 1943 год: «Где бы ни находился абонент — дома, в гостях или на работе, в фойе театра, на трибуне стадиона, наблюдая состязания — всюду он может включить свой индивидуальный монофон в одно из многочисленных окончаний разветвлений волновой сети. К одному окончанию могут подлючиться несколько абонентов, и сколько бы их ни было, они не помешают друг другу». В связи с тем, что принципы сотовой связи к тому времени еще не были изобретены, Бабат предлагал использовать для связи мобильников с базовой станцией разветвленную сеть СВЧ — волноводов.

Г. Бабат, предложивший идею мобильного телефона

В декабре 1947 года сотрудники американской фирмы Bell Дуглас Ринг и Рей Янг предложили принцип шестиугольных ячеек для мобильной телефонии. Это произошло как раз в разгар активных попыток создать телефон, с помощью которого можно звонить из автомобиля. Первый такой сервис был запущен в 1946 году в городе Сент-Луис компания AT&T Bell Laboratories, а в 1947 году была запущена система с промежуточными станциями вдоль шоссе, позволявшая звонить из автомобиля на пути из Нью-Йорка в Бостон. Однако из-за несовершенства и дороговизны эти системы не были коммерчески успешными. В 1948 году еще одна амеиканская телефонная компания в Ричмонде сумела наладить сервис автомобильных радиотелефонов с автоматическим набором номера, что уже было лучше. Вес аппаратуры таких систем составлял десятки килограмм и размещалась она в багажнике, так что мысли о карманном варианте о взгляде на нее у неискушенного человека не возникало.

Отечественный автомобильный радиотелефон. Радио, 1947, № 5.

Тем не менее, как было отмечено в том же 1946 году в журнале «Наука и жизнь», № 10, отечественные инженеры Г. Шапиро и И. Захарченко разработали систему телефонной связи из движущегося автомобиля с городской сетью, мобильный аппарат которой имел мощность всего в 1 ватт и умещался под щитком приборов. Питание было от автомобильного аккумулятора.

К радиоприемнику, установленному на городской телефонной станции, был подключен номер телефона, присвоенный автомобилю. Для вызова городского абонента надо было включить аппарат в автомобиле, который посылал в эфир свои позывные. Они воспринимались базовой станцией на городской АТС и тотчас же включался телефонный аппарат, который работал, как обычный телефон. При вызове автомобиля городской абонент набирал номер, это приводило в действие базовую станцию, сигнал которой воспринимался аппаратом на автомобиле.

Как видно из описания, данная система представляла собой что-то вроде радиотрубки. В ходе проведенных в 1946 году опытов в Москве была достигнута дальность действия аппарата свыше 20 км, а также осуществлен разговор с Одессой при отличной слышимости. В дальнейшем изобретатели работали над увеличением радиуса базовой станции до 150 км.

Ожидалось, что телефон системы Шапиро и Захарченко будет широко использоваться при работе пожарных команд, подразделений ПВО, милиции, скорой медицинской и технической помощи. Однако в дальнейшем сведений о развитии системы не появлялось. Можно предположить, что для аварийно-спасательных служб было признано более целесообразным использовать свои ведомственные системы связи, нежели использовать ГТС.

Алфред Гросс мог стать создателем первого мобильника.

В США первым попытался сделать невозможное изобретатель Алфред Гросс. Он с 1939 года увлекался созданием портативных раций, которые десятилетия спустя получили название «уоки-токи». В 1949 году он создал прибор на базе портативной рации, который назвался «беспроводным дистанционным телефоном». Прибор можно было носить с собой, и он подавал владельцу сигнал подойти к телефону. Считается, что это был первый простейший пейджер. Гросс даже внедрил его в одной из больниц в Нью-Йорке, но телефонные компании не проявили интереса к этой новинке, как и к другим его идеям в этом направлении. Так Америка потеряла шанс стать родиной первого практически действующего мобильного телефона.

Однако эти идеи получили развитие по другую сторону Атлантического океана, в СССР. Итак, одним из тех, кто продолжил поиски в области мобильной связи в нашей стране, оказался Леонид Куприянович. О его личности пресса того времени сообщала очень мало. Было известно, что он жил в Москве, деятельность его пресса скупо характеризовала как «радиоинженер» или «радиолюбитель». Известно также, что Куприяновича можно было считать по тому времени успешным человеком — в начале 60-х у него была машина.

Созвучность фамилий Куприяновича и Купера — лишь начальное звено в цепи странных совпадений в судьбе этих личностей. Куприянович, как Купер и Гросс, тоже начинал с миниатюрных раций — он делал их с середины 50-х годов, и многие его конструкции поражают даже сейчас — как своими габаритами, так и простотой и оригинальностью решений. Радиостанция на лампах, созданная им в 1955 году, весила столько же, сколько первые транзисторные «уоки-токи» начала 60-х.

Карманная рация Куприяновича 1955 года

В 1957 году Куприянович демонстрирует еще более удивительную вещь — рацию размером со спичечный коробок и весом всего 50 грамм (вместе с источниками питания), которая может работать без смены питания 50 часов и обеспечивает связь на дальности двух километров — вполне под стать продукции 21 века, которую можно видеть на витринах нынешних салонов связи (снимок из журнала ЮТ, 3, 1957). Как свидетельствовала публикация в ЮТ, 12, 1957 г., в этой радиостанции были использованы ртутные или марганцевые элементы питания.

При этом Куприянович не только обошелся без микросхем, которых в то время просто не было, но и вместе с транзисторами использовал миниатюрные лампы. В 1957 и в 1960 годах выходит первое и второе издание его книги для радиолюбителей, с многообещающим названием — «Карманные радиостанции».

В издании 1960 года описывается простая радиостанция всего на трех транзисторах, которую можно носить на руке — почти как знаменитая рация-часы из фильма «Мертвый сезон». Автор предлагал ее для повторения туристам и грибникам, но в жизни к этой конструкции Куприяновича интерес проявили в основном студенты — для подсказок на экзаменах, что даже вошло в эпизод гайдаевской кинокомедии «Операция Ы»

Наручная рация Куприяновича

И, так же, как и Купера, карманные рации навели Куприяновича сделать такой радиотелефон, с которого можно было бы позвонить на любой городской телефонный аппарат, и который можно брать с собой куда угодно. Пессимистические настроения зарубежных фирм не могли остановить человека, который умел делать рации со спичечный коробок.

В 1957 году Л.И. Куприянович получил авторское свидетельство на «Радиофон» — автоматический радиотелефон с прямым набором. Через автоматическую телефонную радиостанцию с этого аппарата можно было соединяться с любым абонентом телефонной сети в пределах действия передатчика «Радиофона». К тому времени был готов и первый действующий комплект аппаратуры, демонстрирующий принцип работы «Радиофона», названный изобретателем ЛК-1 (Леонид Куприянович, первый образец).

ЛК-1 по нашим меркам еще было трудно назвать мобильником, но на современников производил большое впечатление. «Телефонный аппарат невелик по габаритам, вес его не превышает трех килограммов» — писала «Наука и жизнь». «Батареи питания размещаются внутри корпуса аппарата; срок непрерывного использования их равен 20-30 часам. ЛК-1 имеет 4 специальные радиолампы, так что отдаваемая антенной мощность достаточна для связи на коротких волнах в роеделах 20-30 километров На аппарате размещены 2 антенны; на передней его панели установлены 4 переключателя вызова, микрофон (снаружи которого подключаются наушники) и диск для набора номера».

Авторское свидетельст-во 115494 от 1.11.1957

Так же, как и в современном сотовом телефоне, аппарат Куприяновича соединялся с городской телефонной сетью через базовую станцию (автор называл ее АТР — автоматическая телефонная радиостанция), которая принимала сигналы от мобильников в проводную сеть и передавала из проводнйо сети на мобильники. 50 лет назад принципы работы мобильника описывались для неискушенных чистателей просто и образно: «Соединение АТР с любым абонентом происходит, как и у обычного телефона, только ее работой мы управляем на расстоянии».

Для работы мобильника с базовой станцией использовались четыре канала связи на четырех частотах: два канала служили для передачи и приема звука, один для набора номера и один для отбоя.

Первый мобильник Куприяновича. («Наука и жизнь, 8, 1957 г.»). Справа — базовая станция.

У читателя может возникнуть подозрение, что ЛК-1 был простой радиотрубкой для телефона. Но, оказывается, это не так. »Невольно возникает вопрос: не будут ли мешать друг другу несколько одновременно работающих ЛК-1?» — пишет все та же «Наука и жизнь». «Нет, так как в этом случае для аппарата используют разные тональные частоты, заставляющие срабатывать на АТР свои реле (тональные частоты будут передаваться на одной волне). Частоты передач и приема звука для каждого аппарата будут свои, чтобы избежать их взаимного влияния».

Таким образом, в ЛК-1 имелось кодирование номера в самом телефонном аппарате, а не в зависимости от проводной линии, что позволяет его с полным основанием рассматривать в качестве первого мобильного телефона. Правда, судя по описанию, это кодирование было весьма примитивным, и количество абонентов, имеющих возможность работы через одну АТР получалось на первых порах весьма ограниченным. Кроме того в первом демонстраторе АТР просто включалась в обычную телефонную параллельно существующей абонентской точке — это позволяло приступить к опытам, не внося изменений в городскую АТС, но затрудняло одновременный «выход в город» с нескольких трубок. Впрочем, в 1957 году ЛК-1 существовал еще только в одном экземпляре.

Пользоваться первым мобильником было не так удобно, как сейчас. («ЮТ, 7, 1957″)

Тем не менее, практическая возможность реализации носимого мобильника и организации сервиса такой мобильной связи хотя бы в виде ведомственных коммутаторов была доказана. «Радиус действия аппарата…несколько десятков км.»- пишет Леонид Куприянович в заметке для июльского номера журнала «Юный техник» 1957 года. » Если же в этих пределах будет лишь одно приемное устройство, этого будет достаточно, чтобы разговаривать с любым из жителей города, имеющим телефон, и за сколько угодно километров.» «Радиотелефоны …могут быть использованы на автотранспорте, на самолетах и кораблях. Пассажиры смогут приямо из саиолета позвонить домой, на работу, заказать номер в гостинице. Он найдет применение у туристов, строителей, охотников и т.д.».

Комикс в журнале ЮТ, 7, 1957 г: Тонтон с Московского фестиваля звонит в Париж семье по мобильнику. Теперь этим никого не удивить.

Кроме того, Куприянович предвидел, что мобильный телефон сумеет вытеснить и телефоны, встраиваемые в автомобили. При этом молодой изобретатель сразу использовал нечто вроде гарнитуры «hands free», т.е. вместо наушника использовалась громкая связь. В интервью М.Мельгуновой, опубликованной в журнале «За рулем», 12, 1957 г. Куприянович предполагал производить внедрение мобильных телефонов в два этапа. «Вначале, пока радиотелефонов немного, дополнительный радиоприбор устанавливается обычно возле домашнего телефона автолюбителя. Но позднее, когда таких аппаратов будут тысячи, АТР уже будет работать не на один радиотелефон, а на сотни и тысячи. Причем все они не помешают друг другу, так как каждый из них будет иметь свою тональную частоту, заставляющую работать свое реле.» Таким образом, Куприянович по существу, позиционировал сразу два вида бытовой техники — простые радиотрубки, которые было проще запустить в производство, и сервис мобильных телефонов, при котором одна базовая станция обслуживает тысячи абонентов.

Куприянович с ЛК-1 в автомобиле. Справа от аппарата — динамик громкой связи. «За рулем», 12, 1957 г.

Можно удивляться, насколько точно Куприянович более полувека назад представлял себе, как широко войдет мобильный телефон в нашу повседневную жизнь.

«Взяв такой радиофон с собою, вы берете, по существу, обычный телефонный аппарат, но без проводов» — напишет он спустя пару лет. «Где бы вы не находились, вас всегда можно будет разыскать по телефону, стоит только с любого городского телефона (даже с телефона-автомата) набрать известный номер вашего радиофона. У вас в кармане раздается телефонный звонок, и вы начинаете разговор. В случае необходимости вы можете прямо из трамвая, троллейбуса, автобуса набрать любой городской телефонный номер, вызвать «Скорую помощь», пожарную или аварийную автомашины, связаться с домом…»

Трудно поверить, что эти слова написаны человеком, не побывавшем в 21 веке. Впрочем, для Куприяновича не было необходимости путешествовать в будущее. Он его строил.

Блок-схема упрощенного варианта ЛК-1

В 1958 году Купрянович по просьбам радиолюбителей публикует в февральском номере журнале «Юный техник» упрощенную конструкцию аппарата, АТР которого может работать только с одной радиотрубкой и не имеет функции междугородних вызовов.

Принципиальная схема упрощенного варианта ЛК-1

схема дифференциального трансформатора

Пользование таким мобильником было несколько сложнее, чем современными. Перед вызовом абонента надо было, помимо приемника, включить на «трубке» также и передатчик. Услышав в наушнике длинный телефонный гудок и сделав соответствующие переключения, можно было переходить к набору номера. Но все равно это было удобнее, чем на радиостанциях того времени, так как не надо было переключаться с приема на передачу и заканчивать каждую фразу словом «Прием!». По окончании разговора передатчик нагрузки отключался сам для экономии батарей.

Публикуя описание в журнале для юношества, Куприянович не боялся конкуренции. К этому времени у него уже готова новая модель аппарата, которую по тем временам можно считать революционной.

ЛK-1 и базовая станция. ЮТ, 2, 1958

Модель мобильного телефона 1958 года вместе с источником питания весила всего 500 грамм.

Этот весовой рубеж был снова взят мировой технической мыслью только… 6 марта 1983 года, т.е. четверть века спустя. Правда, модель Куприяновича была не столь изящна и представляла собой коробку с тумблерами и круглым диском номеронабирателя, к которой на проводе подключалась обычная телефонная трубка. Получалось, что при разговоре были либо заняты обе руки, либо коробку надо было вешать на пояс. С другой стороны, держать в руках легкую пластмассовую трубку от бытового телефона было куда удобнее, нежели устройство с весом армейского пистолета (По признанию Мартина Купера, пользование мобильником помогло ему хорошо накачать мышцы).

По расчетам Куприяновича, его аппарат должен был стоить 300-400 советских рублей. Это было равно стоимости хорошего телевизора или легкого мотоцикла; при такой цене аппарат был бы доступен, конечно, не каждой советской семье, но накопить на него при желании смогли бы довольно многие. Коммерческие мобильники начала 80-х с ценой 3500-4000 долларов США тоже были не всем американцам по карману — миллионнный абонент появился лишь у 1990 году.

По утверждению Л.И.Куприяновича в его статье, опубликованной в февральском номере журнала «Техника-молодежи» за 1959 год, теперь на одной волне можно было разместить до тысячи каналов связи радиофонов с АТР. Для этого кодирование номера в радиофоне производилось импульсным способом, а при разговоре сигнал сжимался с помощью устройства, который автор радиофона назвал коррелятором. По описанию в той же статье, в основу работы коррелятора был положен принцип вокодера — разделение сигнала речи на несколько диапазонов частот, сжатие каждого диапазона и последующее восстановление в месте приема. Правда, узнаваемость голоса при этом должна была ухудшиться, но при качестве тогдашней проводной связи это не было серьезной проблемой. Куприянович предлагал устанавливать АТР на высотном здании в городе (сотрудники Мартина Купера пятнадцать лет спустя установили базовую станцию на вершине 50-этажного здания в Нью-Йорке). А судя по фразе «изготовленные автором этой статьи карманные радиофоны», можно сделать вывод, что в 1959 году Куприяновичем было изготовлено не менее двух опытных мобильников.

Аппарат 1958 года уже был больше похож на мобильники

«Пока имеются лишь опытные образцы нового аппарата, но можно не сомневаться, что он получит в скором времени большое распространение на транспорте, в городской телефонной сети, в промышленности, на стройках и т.д.» пишет Куприянович в журнале «Наука и жизнь» в августе 1957 года. Однако спустя три года в прессе вообще исчезают какие-либо публикации о дальнейшей судьбе разработки, грозящей сделать переворот в средствах связи. Причем сам изобретатель никуда не пропадает; например, в февральском номере «ЮТ» за 1960 г. он публикует описание радиостанции с автоматическим вызовом и дальностью действия 40-50 км, а в январском номере той же «Техники — молодежи» за 1961 год — популярную статью о технологиях микроэлектроники, в которой ни разу не упоминается о радиофоне.

Все это так странно и необычно, что невольно наталкивает на мысль: а был ли на самом деле работающий радиофон?

Скептики прежде всего обращают внимание на тот факт, что в публикациях, которые научно-популярные издания посвятили радиофону, не был освещен сенсационный факт первых телефонных звонков. Из фотографий тоже нельзя точно определить, то ли изобретатель звонит по мобильнику, то ли просто позирует. Отсюда возникает версия: да, попытка создания мобильника была, но технически аппарат не удалось довести, поэтому о нем больше и не писали. Однако задумаемся над вопросом: а с какой стати журналисты 50-х должны считать звонок отдельным событием, достойным упоминания в прессе? «Так это значит, телефон? Неплохо, неплохо. А по нему, оказывается, еще и звонить можно? Это просто чудо! Никогда бы не поверил!»

Здравый смысл подсказывает, что про неработающую конструкцию в 1957-1959 г. ни один советский научно-популярный журнал писать бы не стал. Таким журналам и без того было о чем писать. В космосе летают спутники. Физики установили, что каскадный гиперон распадается на лямбда-нуль-частицу и отрицательный пи-мезон. Звукотехники восстановили первоначальное звучание голоса Ленина. Добраться от Москвы до Хабаровска благодаря ТУ-104 можно за 11 часов 35 минут. Компьютеры переводят с одного языка на другой и играют в шахматы. Начато строительство Братской ГЭС. Школьники со станции «Чкаловская» сделали робота, который видит и говорит. На фоне этих событий создание мобильного телефона — это вообще не сенсация. Читатели ждут видеотелефонов! «Телефонные аппараты с экранами можно строить хоть сегодня, наша техника достаточно сильна» — пишут они в том же «ТМ» … в 1956 году. «Миллионы телезрителей ждут, когда же радиотехническая промышленность приступит к выпуску телевизоров с цветным изображением.. Давно пора подумать о телевизионной трансляции по проводам (кабельном ТВ — О.И.)»- читаем в том же номере. А тут, понимаете, мобила какая-то несовременная, даже без видеокамеры и цветного дисплея. Ну кто о ней бы написал хоть полслова, если бы она не работала?

Куприяновичу не требовалось в 1957 — 1959 годах делить частоты с конкурирующей фирмой и выслушивать по мобильнику их скрежет зубовный. Ему не требовалось даже догонять и перегонять Америку, ввиду отсутствия других участников забега. Как и Купер, Куприянович тоже проводил пиар-акции — так, как это было принято в СССР. Он приходил в редакции научно-популярных изданий, демонстрировал аппараты, сам писал статьи о них. Вполне вероятно, что буквы «ЮТ» в названии первого аппарата — прием, чтобы заинтересовать редакцию «Юного техника» разместить его публикацию. По непонятным обстоятельствам тему радиофона обошел только ведущий радиолюбительский журнал страны — «Радио», как, впрочем, и все другие конструкции Куприяновича — кроме карманной рации 1955 года.

Были ли у самого Куприяновича мотивы показывать неработающий аппарат — например, чтобы добиться успеха или признания? В публикациях 50-х годов место работы изобретателя не указывается, СМИ представляют его читателям как «радиолюбителя» или «инженера». Однако известно, что Леонид Иванович жил и работал в Москве, ему было присвоена ученая степень кандидата технических наук, впоследствии он работал в Академии медицинских наук СССР и в начале 60-х имел машину (для которой, кстати, сам создал радиотелефон и противоугонную радиосигнализацию). Иными словами, по советским меркам был человекам успешным. Сомневающиеся могут также проверить пару десятков опубликованных любительских конструкций, включая и адаптированный для юных техников ЛК-1. Из всего этого следует, что мобильник 1958 года был построен и работал.

Алтай-1″ в конце 50-х выглядел более реальным проектом, чем карманные мобильники

В отличие от радиофона Куприяновича, «Алтай» имел конкретных заказчиков, от которых зависело выделение средств. Кроме того, основная проблема при реализации обоих проектов была вовсе не в том, чтобы создать портативный аппарат, а в необходимости значительных вложений и времени в создание инфраструктуры связи и ее отладку и расходов на ее содержание. При развертывании «Алтая», например, в Киеве выходили из строя выходные лампы передатчиков, в Ташкенте возникали проблемы из-за некачественного монтажа оборудования базовых станций. Как писал журнал «Радио», в 1968 году систему «Алтай» удалось развернуть только в Москве и Киеве, на очереди были Самарканд, Ташкент, Донецк и Одесса.

В системе «Алтай» обеспечить покрытие местности было проще, т.к. абонент мог удаляться от центральной базовой станции на расстояние до 60 км, а за пределами города было достаточно линейных станций, размещенных вдоль дорог на 40-60 км. Восемь передатчиков обслуживали до 500-800 абонентов, а качество передачи было сопоставимо только с цифровой связью. Реализация этого проекта выглядела более реальной, чем развертывание национальной сотовой сети на базе «Радиофона».

Тем не менее, идею мобильника, несмотря на видимую несвоевременность, вовсе не похоронили. Были и промышленные образцы аппарата!

Западноевропейские страны также предпринимали попытки создания мобильной связи до «исторического звонка Купера». Так, 11 апреля 1972 года, т.е. на год раньше, британская фирма Pye Telecommunications продемонстрировала на выставке «Связь сегодня, завтра и в будущем» («Communications Today, Tomorrow and the Future») в лондонском отеле Royal Lancaster, портативный мобильный телефон по которому можно было звонить в гордскую телефонную сеть.

Мобильник состоял из рации Pocketphone 70, применявшейся в полиции, и приставки — трубки с кнопочным набором, которую можно было держать в руках. Телефон работал в диапазоне 450-470 Мгц, судя по данным рации Pocketphone 70, мог иметь до 12 каналов и питался от источника напряжением 15 В.

Также имеются сведения о существовании во Франции в 60-х годах созданного мобильного телефона с полуавтоматической коммутацией абонентов. Цифры набираемого номера отображались на декатронах на базовой станции, после чего телефонистка вручную осуществляла коммутацию. Точных данных, почему была принята такя странная система набора, на данный момент нет, можно лишь предположить, что возможной причтиной были ошибки при передаче номера, которые устраняла телефонистка.

Мобильный телефон британской фирмы Pye Telecommunications, 11 апреля 1972 г

Но вернемся к судьбе Куприяновича. В 60-х годах он отходит от создания радиостанций и переключается на новое направление, лежащее на стыке электроники и медицины — использование кибернетики для расширения возможности человеческого мозга. Он публикует популярные статьи по гипнопедии — методам обучения человека во сне, а в 1970 году в издательстве «Наука» выходит его книга «Резервы улучшения памяти. Кибернетические аспекты», в которой, в частности, рассматривает проблемы «записи» информации в подсознание во время специального «сна на информационном уровне». Для ввода человека в состояние такого сна Куприянович создает аппарат «Ритмосон», и выдвигает идею нового сервиса — массового обучения людей во сне по телефону, причем биотоки людей через центральный компьютер управляют аппаратами сна.

Но и эта идея Куприяновича остается нереализованной, а в вышедшей в 1973 году его книге «Биологические ритмы и сон» аппарат «Ритмосон» в основном позиционируется как прибор для коррекции нарушений сна. Причины, возможно, следует искать во фразе из «Резервов улучшения памяти»: «Задача улучшения памяти состоит в решении проблемы управления сознанием, а через него, в значительной степени, и подсознанием». Человеку в состоянии сна на информационном уровне в принципе можно записать в память не только иностранные слова для запоминания, но и рекламные слоганы, бэкграундную информацию, рассчитанную на бессознательное восприятие, причем человек не в состоянии это процесс контролировать, и даже может не помнить, был ли он в состоянии такого сна. Здесь возникает слишком много морально-этических проблем и нынешнее человеческое общество явно не готово к массовому применению таких технологий.

Другие пионеры мобильной связи также сменили тему работы.

Георгий Бабат еще к концу войны сосредоточился над другой своей идеей — транспорта с питанием за счет СВЧ-излучения, сделал более ста изобретений, стал доктором наук, был удостоен Сталинской премии, а также прославился как автор научно-фантастических произведений.

Алфред Гросс продолжил работу, как специалист по СВЧ-технике и связи для компаний Сперри и Дженерал Электрик. Он продолжал творить вплоть до своей смерти в возрасе 82 лет.

Христо Бачваров в 1967 году занялся системой радиосинхронизации городских часов, за что получил две золотые медали на Лейпцигской ярмарке, возглавлял институт радиолектроники, был награжден руководством страны за другие разработки. Позднее переключился на системы высокочастотного зажигания в автомобильных двигателях.

Мартин Купер возглавил маленькую частную фирму ArrayComm, продвигающей на рынок собственную технологию быстрого беспроводного Интернета.

Вместо эпилога. Через 30 лет после создания ЛК-1, 9 апреля 1987 года, в отеле «KALASTAJATORPPA» в Хельсинки (Финляндия) генеральный секретарь ЦК КПСС М.С.Горбачев совершил мобильный звонок в Министерство связи СССР в присутствии вице-президента Nokia Стефана Видомски. Так мобильный телефон превратился в средство влияния на умы политиков — так же как первый спутник во времена Хрущева. Хотя, в отличие от спутника, действующий мобильник на самом деле не был показателем технического превосходства — по нему имел возможность звонить тот же Хрущев…

«Постойте!» — возразит читатель. » Так кого же следует считать создателем первого мобильного телефона — Купера, Куприяновича, Бачварова?»

Думается, противопоставлять результаты работ здесь не имеет смысла. Экономические же возможности для массового использования нового сервиса сложились лишь к 1990 году.

Не исключено, что были и другие попытки создания носимого мобильника, опередившие свое время, и человечество когда-нибудь о них вспомнит.

П.С.: спасибо френду ihoraksjuta за интересную идею.

А из технических интересностей посоветовал бы вам вспомнить про ЛЕТЯЩИХ ПО РЕЛЬСАМ

_d_850.jpg)

masterok

masterok