masterok

masterok

Мастерок.жж.рф

Хочу все знать

Take-off of America’s first «rocket-assisted» airplane, an Ercoupe fitted with a GALCIT developed solid propellent 28 pound thrust JATO (Jet Assisted Take-Off) booster. The Ercoupe took off from March Field, California and was piloted by Captain Homer A. Boushey Jr. 08/12/1941 (источник)

4 января 1931 года американский летчик Вильям Сван поднял в воздух над Атлантик-сити легкий планер, снабженный 10 маленькими ракетами. После их запуска

он поднялся до высоты 60 м. Позднее он провел серию испытаний в Нью-Мексико ракетоплана с батареей из 12 ракет…

Что касается США, то долгое время Сван оставался чуть ли не единственным чудаком, который отваживался совершать такие полеты. Только в 1940 году калифорнийская Лаборатория реактивного движения разработала серийную систему из 36 твердотопливных ускорителей, которые можно было установить на самолет для выполнения взлета и сбросить после выгорания топлива. Система получила название «JATO» ( (Jet Assisted Take Off)) и широко применялась в годы Второй мировой войны для обеспечения взлета перегруженных самолетов. После войны бомбардировщик «Б-47» («В-47») фирмы «Боинг» стал первым самолетом, в котором система «JATO» являлась штатным элементом оборудования.

Совершенствование турбореактивных двигателей снизило потребность в ракетных ускорителях, а появление форсажных камер вообще закрыло эту тему. Впрочем, на оставшихся в строю самолетах с поршневыми двигателями ускорители применялись еще многие годы.

Пороховые ракеты оказались очень к месту, когда перед конструкторами была поставлена задача безаэродромного взлета. Твердотовливные ускорители устанавливались, в частности, на истребители «Ф-84» («F-84») и «Ф-100» («F-100»). Эти машины взлетали с рельсовых направляющих, установленных под углом к горизонту. При этом как только скорость самолета достигала минимальной требуемой, ускорители сбрасывались.

налогичные эксперименты проводились во время войны и в послевоенные годы и в Советском Союзе. Ракетные ускорители на жидком топливе приспосабливали к самолетам «Пе-2», «Пе-3», «Ла-7», «Ла-120», «Як-3», «Су-6» и «Су-7». Создавались и специальные ракетопланы: истребитель «302» и перехватчик «БИ». Ни одна из этих машин так и не приняла участие в боевых действиях. Больше других повезло самолету «Ла-120Р» – ему разрешили принять участие в воздушном параде, состоявшемся 18 августа 1946 года в Тушино. Управлять этим скоростным самолетом (максимальная скорость достигала 805 км/ч) доверили летчику-фронтовику Александру Давыдову.

Несовершенство жидкостно-ракетных двигателей и необходимость таскать на самолете баки с жидким кислородом или другими окислителями в конечном итоге привели к закрытию этого направления в советском авиастроении – предпочтение было отдано турбореактивным двигателям, которые берут свой окислитель из воздуха.

Однако, как и в США, в военной авиации довольно долго использовались пороховые ускорители. Так, в 1960 году на базе «Су-7Б» был создан самолет «С-25». На нем для уменьшения взлетной дистанции применили два сбрасываемых пороховых ракетных ускорителя «СПРД-110». Установка ускорителей предусматривалась и для серийного образца бомбардировщика «Ил-46».

Но самый интересный взлет с использованием ускорителей был произведен 13 апреля 1957 года. В тот день состоялись испытания системы безаэродромного старта, разработанные в конструкторском бюро Микояна и Гуревича для сверхзвукового истребителя «МиГ-19». Одной из главных задач этих уникальных запусков было выяснить, не утратит ли пилот под воздействием кратковременной, но значительной перегрузки (4–5 g) способность к управлению самолетом.

Самолет устанавливался на направляющие специального катапультного устройства. Затем начинал работу сбрасываемый твердотопливный ускоритель – в момент схода с направляющих скорость самолета составляла 107 км/ч, а в момент сброса ускорителя (через 2,5 секунды после начала его работы) – уже 370 км/ч.

Все запуски, осуществленные летчиками-испытателями Георгием Шияновым и Сергеем Анохиным, были успешными. Анохин даже стартовал в перегруженном варианте с двумя 76-литровыми подвесными баками и двумя блоками реактивных снарядов под крылом и показал, что: «Взлет с пусковой установки несложен и не требует от летчика каких-нибудь дополнительных навыков».

Позднее система безаэродромного старта проходила испытания в войсках. Ее опробовали летчик-испытатель НИИ ВВС Василий Иванов и будущий космонавт № 12 Георгий Береговой… (источник)

The VX-6 aircraft 321, with patient Kuperov on board, attempts a JATO (источник)

«Boeing» by Guy Norris and Mark Wagner, Osceola, WI 1998, Dan Air Hump-backed Boeing 727

Кликабельно 2000 рх

LC-130, 109 AW, использует JATO (взлет с помощью струи ракеты) для взлета на льду. Апрель 2003 года Ледник Гренландии Тодд Valentic (источник фото)

C-130 Herculues with JATO photo by Photographer’s Mate 2nd Class Mark A. Ebert (RELEASED)

KC-130F Blue Angels JATO 1984

A-4C Skyhawk of VMA-324 making JATO

Alaska (June 27, 2004) — The Blue Angels C-130 Hercules transport, Fat Albert, performs a jet-assisted takeoff (JATO) at Elmendorf Air Force Base, Alaska during the Arctic Thunder Air Show. U.S. Navy Photo by Photographer’s Mate 2nd Class (AW/NAC) Ryan J. Courtade. (RELEASED)

А вот интересная история из США 2010 года :

Патрульные Аризоны были озадачены, когда обнаружили останки крушения гораздо выше уровня дорожного полотна, в скале, венчавшей начало поворота. Характер аварии напоминал авиакатастрофу с той лишь разницей, что металлические останки являли собою обломки автозапчастей. И только привлечение специалистов помогло восстановить цепь событий.

Бывший сержант ВВС США неустановленным путем заполучил ракету JATO (Jet Assisted Take Off). JATO — топливные ракеты, используемые тяжелыми транспортными самолетами ВВС для того, чтобы придать дополнительное реактивное ускорение на коротких взлетных полосах. Сержант выбрал подходящий прямой участок дороги в аризонской пустыне для проведения испытаний, вмонтировал JATO в Шевроле Импала 1967 года и зажег. Следствие установило, что водитель включил реактивное ускорение за 3,9 миль до места крушения, о чем свидетельствовали следы «тающей» резины покрышек автомобиля. Транспортное средство достигло скорости от 250 до 300 миль в час и продолжало движение с этой скоростью около 20-25 секунд. Преодолев 2,6 мили, пилот решил воспользоваться тормозом, но к тому моменту контакта покрышек с дорожным полотном почти не было.

Сержант оставил метровой глубины кратер в скале, а от себя оставил лишь зубы и фрагменты костей. Забавно, что на заднем бампере был наклеен стикер «Нравится как я вожу? Позвони 1-800-EAT-SHIT»

Инженер NASA предлагает использовать ускоритель частиц в качестве ракетного двигателя

На сегодняшний день межпланетные полеты (не говоря уже о перемещениях за пределы нашей Солнечной системы) упираются в одну проблему — недостаточная мощность ракетных двигателей. Конечно, непрерывно ведутся работы по улучшению этого компонента ракет. Кто-то даже всерьез занимается вопросом создания ионного двигателя, но дальше всех пошел инженер NASA Дэвид Бернс, который предлагает использовать в качестве двигателя ускоритель частиц.

Ускоритель частиц в качестве двигателя? Почему бы и нет!

Как построить двигатель для межпланетных полетов?

Сразу оговоримся (как, собственно, это и сделал автор идеи в своем докладе), что идея создания подобного двигателя — это лишь концепция. Рабочего прототипа у NASA на данный момент нет. Инженер Дэвид Бернс из Космического центра Маршалла NASA предложил использовать ускоритель частиц, который имеет спиралевидную форму. Он назвал такой двигатель «винтовым».

Подобный космический двигатель можно использовать для того, чтобы длительное время удерживать спутники на орбите без дозаправки, — говорит господин Бернс. — Он может также быть полезен при перемещении космических кораблей на огромные расстояния, развивая скорость, близкую к световой. Если, конечно, расчеты верны и они не противоречат законам физики.

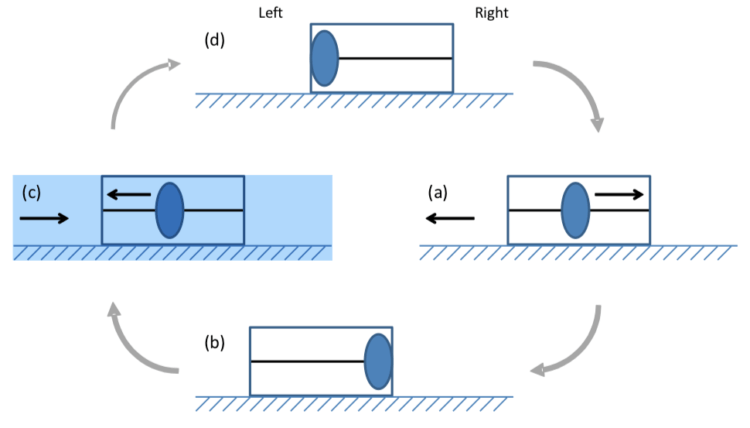

Конструкция двигателя основана на третьем законе Ньютона. Если кто-то вдруг забыл, то вкратце напомним: третий закон Ньютона или закон равенства действия и противодействия — один из трёх основных законов ньютоновской механики. Он говорит о том, что каждому действию всегда есть равное и противоположное ему противодействие. В качестве примера инженер NASA описывает прямой запаянный с двух сторон стержень, внутри которого движется груз. Груз, двигающийся вдоль прямого стержня внутри стержня, заставит его перемещаться назад и вперед по свободной от трения поверхности.

Однако же если вместо груза использовать ускоритель частиц, который движется по спирали, то все меняется. При движении вперед, его потенциальная энергия увеличивается, и она падает при движении назад. Таким образом, когда элемент попадает в переднюю камеру стержня, происходит движение вперед. Бернс считает, что если винтовому двигателю дать достаточно времени и энергии, он сможет достичь с помощью ускорителя частиц потенциально релятивистских скоростей. Иллюстрация этого процесса представлена на рисунке ниже. А что вы думаете по поводу данного двигателя? Напишите об этом в нашем чате в Телеграм.

Теоритический принцип действия нового двигателя

При этом есть у такого вида двигателя и ряд ограничений. В первую очередь, на Земле в полной мере протестировать подобный двигатель просто не получится, так как работать он будет лишь в условиях полного отсутствия трения. То есть в открытом космосе. Другой момент — это размеры самого двигателя. При диаметре в 12 метров его длина составит почти 200 метров. И это лишь двигатель без жилых отсеков, вспомогательного оборудования, систем жизнеобеспечения и так далее. В условиях космоса такие размеры невелики, но чтобы вы понимали масштаб: МКС на данный момент имеет длину порядка 100 метров, а Starship от Илона Маска — около 50 метров.

Другой момент касается энергоэффективности. Потребуется около 125 мегаватт для того, чтобы получить хотя бы один ньютон силы. Также неэффективность установки может возникнуть из-за того, что его конструкция может нарушать закон сохранения импульса. Но инженер считает, что «стоит хотя бы попробовать», прежде чем отказаться от этой идеи. А каково ваше мнение?

На твердой тяге

Как устроены ускорители «лунной» ракеты NASA

На прошлой неделе топливные сегменты двух ускорителей ракеты SLS прибыли в Космический центр имени Кеннеди во Флориде, прокатившись практически через все Соединенные Штаты с запада (штат Юта) на восток. Их везли сначала на огромных многоосных тягачах, а затем по железной дороге. На космодроме из них соберут два гигантских ускорителя сверхтяжелой ракеты SLS — ключевого элемента американской программы по возвращению на Луну. N + 1 разбирается, чем отличаются «лунные ускорители» от большинства двигателей, на которых сегодня летают в космос люди.

Путь в космос был проложен на ракетах с ЖРД. На керосин-кислородных двигателях летала королёвская «семерка», которая вывела на орбиту «Спутник» и Гагарина. ЖРД стоят на американских «Фальконах» и «Дельтах», российских «Союзах» и «Протонах», китайских «Чанчжэнах», новозеландских «Электронах».

Жидкостный двигатель действительно эффективен: его тягой удобно управлять, его можно выключить в любой момент и включать многократно. А компактные размеры позволяют легко перевозить двигатели и плотно компоновать их в торце ступени. При всей своей сложности, ЖРД — а это трубки и патрубки, турбонасосы, газогенераторы и форсуночные головки — уже давно технологически доступный уровень совершенства для выхода в космос.

Но за плюсы ЖРД приходится платить сложностями эксплуатации. Жидкие компоненты топлива либо ядовиты, либо криогенны — и здесь вылезает множество проблем с их сжижением, защитой от тепловых потерь и расслоений. Утечки паров топлива токсичны и пожароопасны. Стартовая заправка ракеты требует большой наземной инфраструктуры: хранилищ для топлива, систем его подачи. Весь этот ком технологических операций усложняет пуск, на его подготовку уходит прорва времени. Заправленную ракету сложно хранить: на старте от нее идет белый туман — это стравливается испаряющийся жидкий кислород.

В сравнении с этим ракетному двигателю на твердом топливе перед стартом не требуется ничего, кроме прикрепления к ракете — ни заправочных операций, ни строгих противопожарных мер, ни какого-либо обслуживания перед стартом. А запуск сводится к простому зажиганию воспламенителя.

Однако у простых в одном отношении твердотопливных двигателей есть другая сложность. Увеличение их размеров оборачивается для ракетостроителей значительными трудностями. Во-первых, большое давление, запертое у ЖРД в камере сгорания, у твердотопливных двигателей распространяется на весь корпус. Он должен его выдерживать — а значит быть прочнее и, следовательно, тяжелее.

Сегмент ускорителя SLS отправляется в путь

Поэтому когда в 1962 году появилась первая межконтинентальная твердотопливная ракета Minuteman I массой 28 тонн, в космосе уже летали спутники, запущенные жидкостными ракетами массой сотни тонн.

Но прошло еще 20 лет твердотопливных инноваций, и люди все-таки полетели в космос на РДТТ — твердотопливные ускорители использовались при пусках «Спейс Шаттлов».

Черным пятном на истории твердотопливных двигателей лежит катастрофа «Челленджера», которая случилась из-за негерметичности уплотнительных колец ускорителя — но она не отменила принципиальных преимуществ твердотопливных ускорителей: огромную тягу при компактном размере, простоту эксплуатации и невысокие затраты на изготовление.

После доработки твердотопливные ускорители еще 110 раз вывели в космос шаттлы. За всю историю программы в космос слетало 355 человек — это 63 процента от всех людей, когда-либо побывавших на орбите. Иными словами, сегодня больше половины всех участников космических полетов попадали в космос на твердотопливном заряде. Поэтому для возвращения на Луну NASA решило вернуться к твердотопливным ускорителям.

Двигатель

Твердотопливный двигатель состоит из трех базовых частей: корпуса, топлива и реактивного сопла.

Корпус больших РДТТ часто изготовляют намоткой прочных нитей с пропиткой твердеющими полимерами, получая крепкий и легкий композитный материал. Сопла РДТТ тоже часто делают из композитных материалов, используя различные вставки в напряженных частях сопла.

Важны форма и площадь поверхности горения в топливе. Обычно в центре топлива идет канал, который может расширяться и усложняться — например, принимая форму звезды. Чем больше площадь горения, тем больше расход топлива и тяга двигателя. Геометрия канала и ее изменение в процессе горения программируют величину и изменение тяги двигателя во время работы.

Схема устройства твердотопливного ракетного двигателя на примере ускорителя SLS

Рецепт смеси

Твердое топливо по своему составу очень разнообразно, и делится на несколько типов. Львиную долю занимают смесевые топлива — тонко измельченные и перемешанные неорганические компоненты, соединенные связующими веществами. Одни из них являются окислителями, другие горючими, они реагируют во фронте горения топлива.

Помимо горючего и окислителя в топливо добавляют многие вспомогательные вещества. Чтобы топливо было пластичным, хорошо размешивалось и могло подаваться при снаряжении в корпус двигателя шнековыми машинами, в топливо вводят пластификаторы. Чтобы придать ему твердость, в топливо добавляют эпоксидные отвердители. При длительном вертикальном положении массив топлива не должен оплывать, давать трещины и накапливать внутренние напряжения — ракеты иногда стоят на боевом дежурстве десятки лет.

Если в топливе появятся трещины, то при работе двигателя они станут нерасчетными площадями горения, оплывший свод потеряет расчетную толщину и изменит форму канала, а возникшие в массиве топлива напряжения приведут к дополнительному разгару в этих местах. Эти риски возрастают под действием взлетной перегрузки, в разы усиливающей вес и давление массы топлива.

Физические свойства топлива регулируются связующими добавками специальных стабилизаторов. Также в топливо добавляют ингибиторы и катализаторы горения, флегматизаторы (они уменьшают чувствительность топлива к трению, что необходимо при изготовлении смеси и снаряжения двигателя), ингибиторы окисления и другие добавки.

Состав топлива ускорителя SLS таков:

В молекуле перхлората аммония — четыре атома кислорода. Они освобождаются при нагревании и окисляют металлический алюминий и полибутадиенакрилонитрил. Полибутадиенакрилонитрил, или бутадиен-нитрильный каучук (БНК) — это жесткая резина, которая работает и горючим, и связующим. Углерод и водород БНК при сгорании образуют газовое рабочее тело — смесь в основном углекислого газа и водяного пара. Второе горючее, мелкодисперсный алюминий, сгорает без выделения газов, но температура горения алюминия очень высока, около 3300 °С. Это повышает температуру газов, передавая им тепло сгорания металла.

Горение

Не каждое твердое ракетное топливо вы сможете зажечь спичкой или зажигалкой. Некоторые топлива не горят при обычном атмосферном давлении — так они спроектированы. Почему?

Давление внутри канала двигателя при горении составляет десятки атмосфер. Прижатый к горящей поверхности плотный горячий газ порождает поток тепла в массив топлива. Чем больше в одном кубическом сантиметре горячего газа, а значит тепла, тем быстрее этот сантиметр прогревает слой топлива. Ускорение сгорания топлива увеличивает выделение газов, приводя к росту давления. Повышенное давление может разорвать корпус двигателя или привести к нестационарному, разгоняющемуся горению наперегонки с давлением. Ускоренно развиваясь, эта взаимно усиливающая связка быстро достигает скорости и давления ударной волны, нагревающей топливо уже упругим сжатием до основных химических реакций — горение переходит в детонацию.

О ракетных ускорителях в авиации, часть 1.

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Стремительный взлет многотонной крылатой машины, опирающейся на огненно-дымные столбы ракетных ускорителей способен у любого человека вызывать бурю эмоций, даже если самолеты стали для него уже чем-то привычным. Вот об этом сегодня и вспомним. Больше, конечно, не об эмоциях, а о некоторых технических особенностях агрегатов их вызывающих и о подробностях их истории.

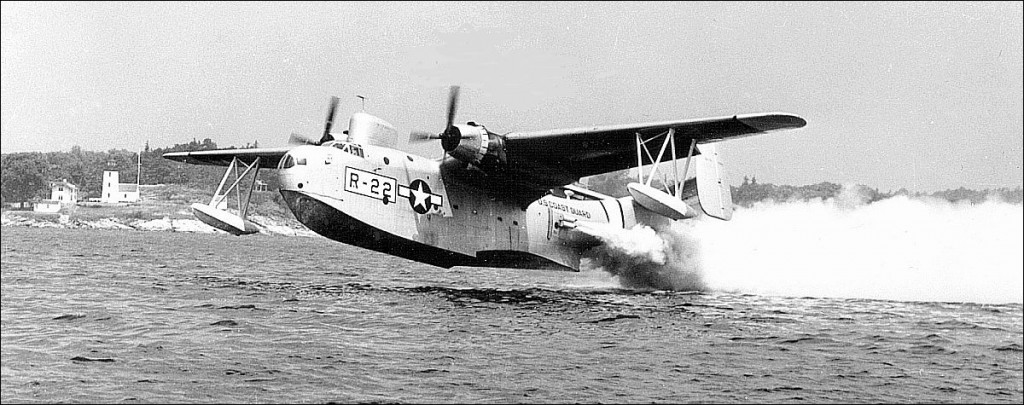

Взлет Martin PBM Mariner с пороховыми ракетными ускорителями.

Влияние этой составляющей может быть довольно ощутимым. В принципе, при достаточно большой тяге, она может удержать аппарат в воздухе даже без наличия аэродинамической подъемной силы. Двигатель, как известно, сердце самолета, и без хорошего мощного сердца нормальной летной жизни у любого летательного аппарата не будет.

Очевидно, что, если мы хотим, чтобы самолет быстрее набрал взлетную скорость и поднялся в воздух, а потом столь же быстро, имея хорошую скорость, набрал положенную высоту, то это значит, что тяга двигателей должна обеспечивать ему такую возможность.

Человек всегда хотел от самолета многого. Чтобы летал быстрее и выше и при этом не требовал больших специальных аэродромов, да к тому же без проблем брал на борт много груза.

Желания не всегда, как известно, совпадают с нашими возможностями, особенно с техническими. Конечно, наука и самолетостроение не стоит на месте, и сейчас у современных самолетов возможности уже достаточно большие. Например, говоря о тяге, можно вспомнить такой параметр как тяговооруженность (отношение суммарной тяги двигателей к весу самолета). Для современных истребителей она больше единицы ( ПАК ФА Т-50 – 1.38 ), то есть такой самолет обладает высокими тяговыми возможностями и формально может подниматься вертикально, как ракета.

Однако, так дела обстояли не всегда. На различных этапах развития авиации, как поршневой, так и реактивной, когда двигателестроение еще не достигло необходимых высот и не могло обеспечить растущие запросы эксплуатантов авиационной техники, инженерам часто приходилось разрабатывать нововведения для возможного решения различных задач, связанных со скоростными и высотными характеристиками ЛА и требующих большой тяги двигателя.

Задачи эти чаще всего были достаточно специфичными, даже экстремальными и поэтому касались практически только военной авиации, хоть и в различных областях ее применения. Например, если ВПП аэродрома уничтожена противником, то может встать задача обеспечения взлета с коротких участков сохранившегося полотна.

Или же обеспечение взлета тяжело-нагруженного транспортного самолета с достаточно короткой полосы, а также с грунта различной прочности. Сюда же можно отнести взлет с полосы расположенной в высокогорье или в области с высокой температурой окружающего воздуха (или и то и другое вместе), то есть в условиях, когда тяга двигателя и аэродинамические характеристики не достигают своих максимальных значений.

Кроме того к специфическим задачам можно отнести задачи, решаемые истребительной авиацией ПВО. Здесь, например, может возникнуть необходимость защиты различных наземных объектов в местах отсутствия стационарных аэродромов, на которых могли бы базироваться истребители ПВО. Такие проблемы были актуальны для районов Дальнего Востока и Крайнего Севера в Советском Союзе 50-х г.г., начала 60-х г.г. И решались они путем экспериментальных исследований возможности безаэродромного старта самолетов.

Кроме того истребители ПВО призваны были решать задачи уничтожения скоростных и высоколетящих целей (особенно актуально опять же для 50-х, начала 60-х г.г.). В этом случае достаточный запас тяги, используемый в нужный момент, обеспечивал бы возможность для истребителя «достать» и гарантированно уничтожить нарушителя границ воздушного пространства.

Так или иначе, интерес к проблемам улучшения взлетно-посадочных и высотно-скоростных характеристик самолета именно в плане достаточного ускорения в необходимый момент времени существовал практически всегда. Но не всегда существующие на конкретных этапах развития авиации самолетные двигатели могли обеспечить решение такого рода проблем.

Если штатный двигатель самолета уже работает на пределе своих возможностей ( взлетный, максимальный и форсажный режимы ), то получить дополнительную тягу для большего ускорения можно только путем использования дополнительных двигателей. Однако при этом далеко не всегда можно установить еще один такой же движок, и тем более не всегда такой путь может решить имеющуюся проблему, да еще и без возникновения новых.

Наиболее простым по устройству и возможностям эксплуатации является твердотопливный ракетный ускоритель ( ТТРУ ), так же как и его принципиальная основа – РДТТ (ракетный двигатель на твердом топливе). Главный (и практически единственный) режим его применения – это старт или взлетный режим. Поэтому твердотопливные (или пороховые) ускорители в основе своей стартовые и предназначены для улучшения взлетных характеристик самолета.

Однако, кроме РДТТ, как известно, есть еще и жидкостный ракетный двигатель ( ЖРД ). Он также применялся в качестве основного элемента авиационных ракетных ускорителей (хотя и значительно реже, чем РДТТ). Основная (хотя и не единственная) область его применения – разгон самолета в полете для улучшения его высотно-скоростных характеристик.

Применение авиационных ускорителей берет свое начало с конца 20-х г.г. и довольно богато интересными событиями.

СССР в предвоенный период и в ВОВ.

В СССР впервые применение пороховых стартовых ракетных ускорителей было освоено на учебном самолете У-1. В марте 1931 года проводились испытания под Ленинградом на Комендантском аэродроме, бывшем тогда учебной и испытательной базой советских ВВС.

На нижнее крыло биплана У-1 были установлены два ускорителя (по одному с каждой стороны), созданных в ленинградской газодинамической лаборатории (ГДЛ) под руководством В.И.Дудакова (один из ведущих инженеров ГДЛ). Тогда было выполнено более ста взлетов с ускорителями и во многих из них время разбега составляло всего 1,5 сек.

Расположение порохового ускорителя на крыле У-1.

Один из вариантов расположения ускорителей на самолете ТБ-1.

Вариант расположения ускорителей на крыле ТБ-1.

Старт ТБ-1 с ракетными ускорителями.

В процессе работ выяснилась важность правильного выбора места установки и способа крепления этих агрегатов. Оказалось, что большая тяга, развиваемая практически мгновенно, оказывает очень сильное, фактически ударное воздействие на узлы крепления, а большой объем пороховых газов негативно воздействует на хвостовое оперение, вплоть до возможности возникновения бафтинга (сильных автоколебаний конструкции).

Использовались ускорители конструкции РНИИ (Реактивный Научно-Исследовательский Институт, созданный в 1933 году слиянием ГДЛ и ГИРД; был закрыт в 1944 г.). На самолет устанавливались комплектами по три штуки с каждой стороны (крыло), то есть всего шесть. Каждый ускоритель имел тягу 450-500 кгс и работал 2,5-3 с.

Однако, широкого применения в советской авиации твердотопливные ускорители так и не нашли вплоть до начала 50-х годов. А вот применение ЖРД в этом качестве оказалось гораздо более энергичным, хотя и здесь сколько-нибудь широкого серийного производства все же осуществлено не было.

Существовало довольно много проектов самолетов с винто-моторной силовой установкой для которых в качестве дополнительного двигателя-ускорителя рассматривался именно ЖРД. Многие из них были воплощены «в железе».

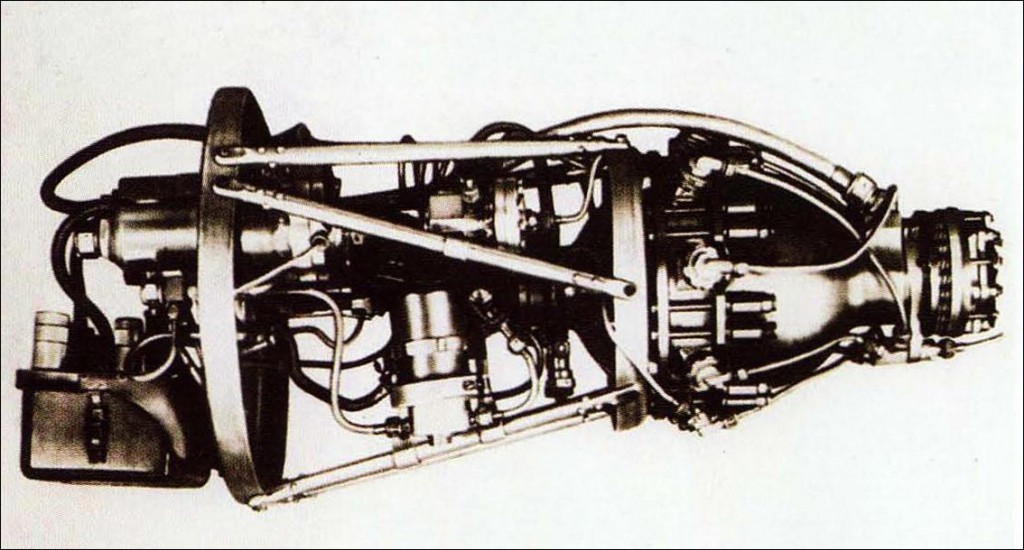

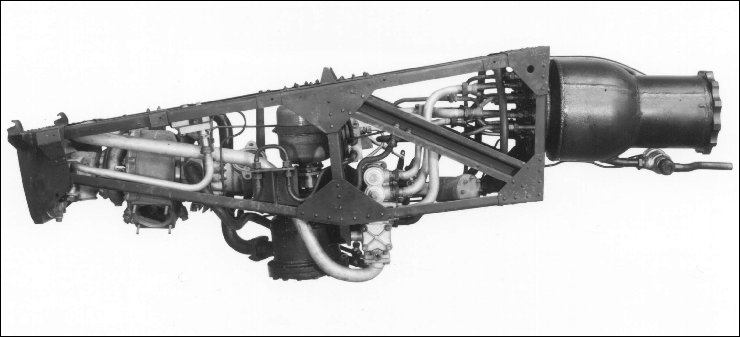

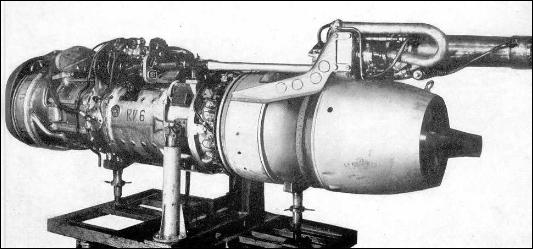

Жидкостный ракетный двигатель ОРМ-52.

В период с начала 30-х годов по 1946 год в СССР осуществлялось несколько такого рода разработок. ЖРД устанавливался в комплекте с поршневым двигателем и предназначался для кратковременной работы в течение нескольких минут (обычно не более 5-ти). В течение этого времени самолет должен был существенно повысить такие важные характеристики, как скорость и потолок.

Первым был проект истребителя И-4 с двумя ЖРД ОРМ-52 конструкции В.П.Глушко, размещаемыми под консолями нижнего крыла. В качестве топлива использовался керосин, окислитель – азотная кислота. Время работы двигателей до выработки топлива – одна минута, тяга – около 300 кгс. Зажигание было химическое (то есть самовоспламенение) с использованием пускового топлива.

Во второй половине 1943 года проводились испытания бомбардировщика Пе-2РД (РУ) с ЖРД РД-1 конструкции В.П.Глушко с тягой 300 кгс, который устанавливался в хвостовой части фюзеляжа. Дополнительный двигатель запускался как в воздухе, так и на взлете. Топливом служил керосин, окислителем – азотная кислота, зажигание – электрическое от свечей.

В процессе полетов (выполнено около 100) было достигнуто увеличение максимальной скорости у земли более чем на 80 км/ч, возросла скороподъемность, значительно сократилась длина разбега. Тяга РД-1 могла регулироваться из кабины при помощи дроссельных вентилей. Подача компонентов в камеру сгорания осуществлялась сжатым воздухом, а питание систем от аккумуляторов самолета.

Разработки велись с участием С.П.Королева и в их процессе рассматривались различные варианты ускорителя для Пе-2 (РУ – реактивная установка)) : РУ-1у – бомбардировщик, разведчик с улучшенными летными характеристиками; РУ-1в – высотный одноместный истребитель (высоты 13-15 км, скорость 760 км/ч); РУ-1с – стартовый вариант со временем работы на старте до 30 сек и увеличенной тягой до 800 кгс.

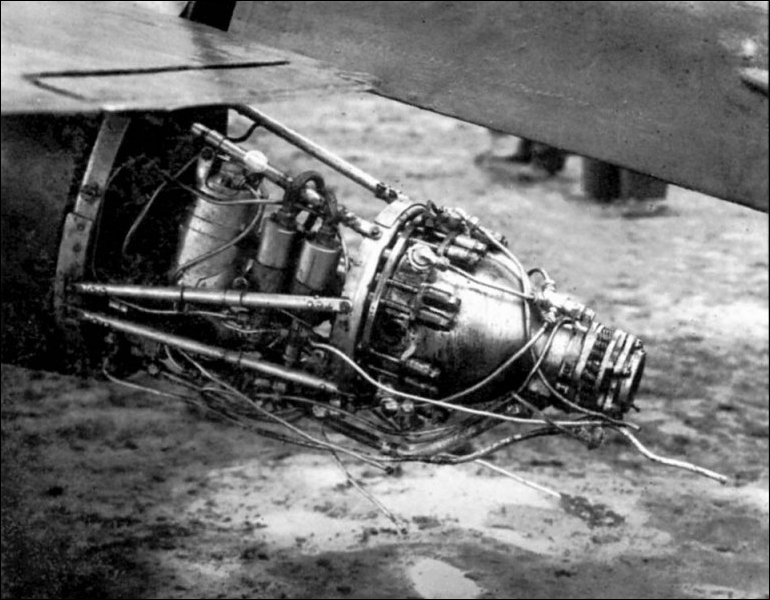

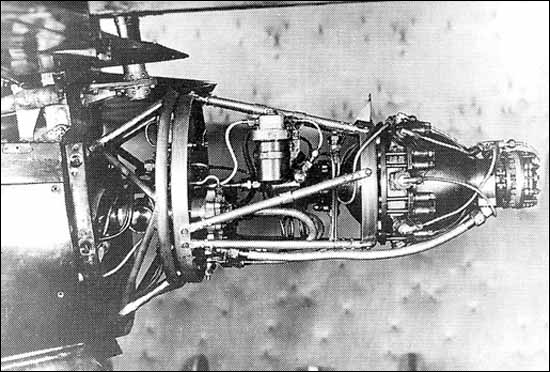

Жидкостный ракетный двигатель РД-1.

Опыт работы с Пе-2РД в дальнейшем был использован при установке ЖРД на истребители. Актуальность этого вопроса повысилась в 1944 году, когда на фронте появились немецкие самолеты с турбореактивными двигателями. В Советском Союзе своих реактивных самолетов тогда еще не было, так же, как не было достаточно легкого поршневого двигателя мощностью более 2000 л.с.

Но при этом существовали довольно серьезные наработки по ЖРД и в этот период времени их использование для хотя бы кратковременного повышения высотно-скоростных характеристик самолета (например во время воздушного боя) показалось вполне логичным.

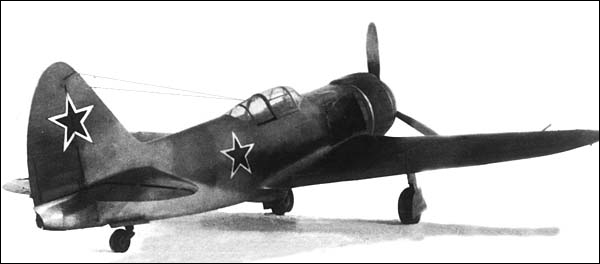

Со второй половины 1944 года разработки подобного рода велись сразу в нескольких КБ. Это были проекты самолетов Ла-7Р, Як-3РД, Ла-5ВИ, Су-7, Ла-120Р(130Р). Все эти самолеты проектировались и строились на базе серийных, за исключением Су-7 (на базе экспериментального Су-6) и Ла-120Р (на базе опытного Ла-120).

Самолет Ла-7Р-2 с ракетным ускорителем РД-1ХЗ.

ЖРД РД-1ХЗ. Самолет Ла-7Р-2.

Истребитель Як-3РД с ракетным ускорителем РД-1ХЗ.

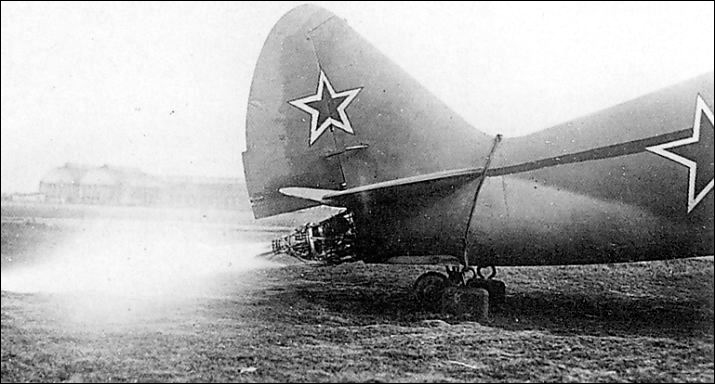

Экспериментальный самолет Су-7.

Обслуживание двигателя РД-1ХЗ. Самолет Су-7.

Экспериментальный самолет Су-7. Опробование ЖРД.

Опытный истребитель 120Р.

Опробование двигателя РД-1 на самолете «120Р».

На самолете Ла-5ВИ (высотный истребитель, работы велись под руководством С.П.Королева) должно было быть установлено три двигателя РД-1: один в хвостовой части и два в гондолах под крылом. В этих же гондолах размещался окислитель. Планировалось также возможность использования одного, более мощного двигателя РД-3 вместо трех РД-1. Ла-5ВИ остался проектом, наработки которого были использованы при создании Ла-7Р.

Несмотря на то, что в испытательных полетах был достигнут ощутимый прогресс в улучшении летных характеристик самолетов (например увеличение скорости до 100 км/ч и более), программа использования ЖРД в качестве ракетных ускорителей была свернута в 1946 году. Причины тому было несколько и все они существенные.

Существующие двигатели из-за своей специфики не годились для применения в авиации. Они были очень не надежны, часты были поломки, имели место взрывы с разрушением конструкции. В качестве окислителя использовался очень агрессивный компонент – азотная кислота, что делало аэродромную эксплуатацию немыслимо сложной и довольно опасной.

Ла-7Р после взрыва жидкостного ракетного двигателя РД-1.

Элементы конструкции двигателей имели очень малый ресурс (до 45 мин работы на режиме максимальной тяги). Расход топлива на этих двигателях тоже был достаточно большим. А ведь оно занимало место основного топлива для главного маршевого двигателя, что в общем случае снижало дальность полета самолета.

В дальнейшем, с середины 50-х годов, когда был уже набран достаточный опыт в строительстве ЖРД, как в СССР, так и на Западе создавались экспериментальные самолеты с ЖРД-ускорителями в качестве вспомогательных двигателей. Некоторые из них использовались для изучения проблем полета на сверхзвуке, некоторые в качестве тренировочных самолетов, другие планировались к серийному выпуску для использования в ВВС. Однако ни один из них серийным боевым самолетом так и не стал.

Германия, II Мировая Война. Некоторые факты.

Планер Ente. Вид спереди.

Планер Ente с пороховыми ускорителями.

На планере было установлено два твердотопливных ракетных двигателя, каждый из которых работал в течение 30 сек. Розжиг был электрический. Было совершено два полета. В первом из них ракетные ускорители работали поочередно. Планер успешно взлетел и, пролетев 1500 м за одну минуту, успешно приземлился. Второй полет с одновременным включением обоих агрегатов из-за взрыва одного из них закончился неудачей. Начало, однако, было положено.

Планер Gotha Go242 в полете.

В дальнейшем, с началом Второй мировой войны, и особенно в ее второй половине, когда многие немецкие аэродромы выводились из строя в результате бомбардировок, ракетные ускорители довольно широко применялись в немецкой авиации, тем более что номенклатура их производства германской промышленностью была достаточно большой.

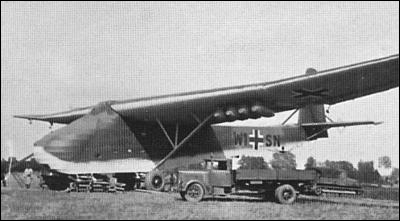

Транспортный планер Messerschmitt Me 321 Gigant. Под крылом видны стартовые ускорители (?).

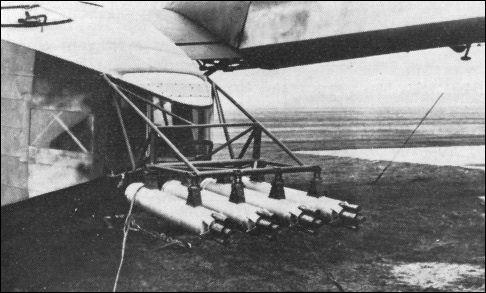

Применялись как ускорители на основе РДТТ, так и ЖРД. Например, среди твердотопливных достаточное распространение получили стартовые ракетные ускорители фирмы Rheinmetall-Borsig с наименованием 109-502 ( RI.502 – фирменное обозначение). Это были простые однокамерные устройства с дигликолевым порохом и электроподжигом. Время работы одного устройства составляло около шести секунд с тягой порядка 600 кгс. При более кратковременной работе максимальная тяга могла достигать 900 кгс.

Пороховые ракетные ускорители RI 502 фирмы Rheinmetall-Borsig.

Пороховые ускорители RI 502 фирмы Rheinmetall-Borsig на задней части фюзеляжа планера Gotha 242A-1.

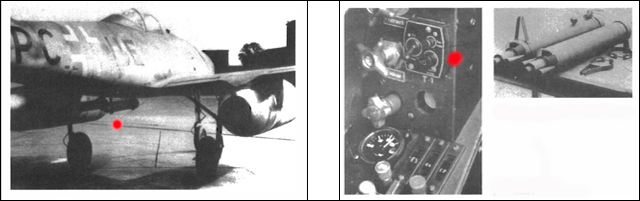

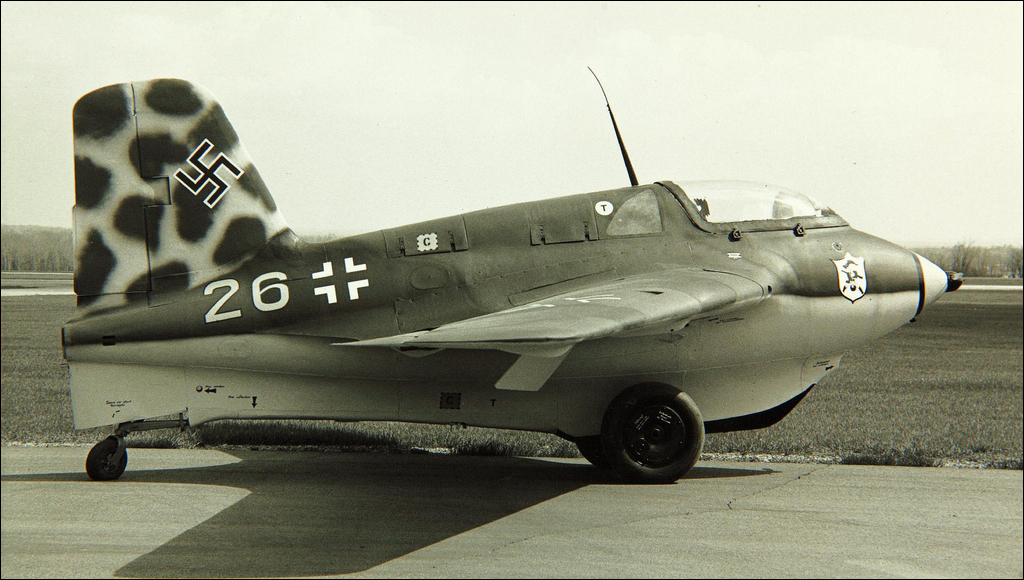

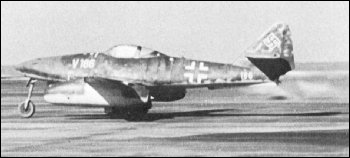

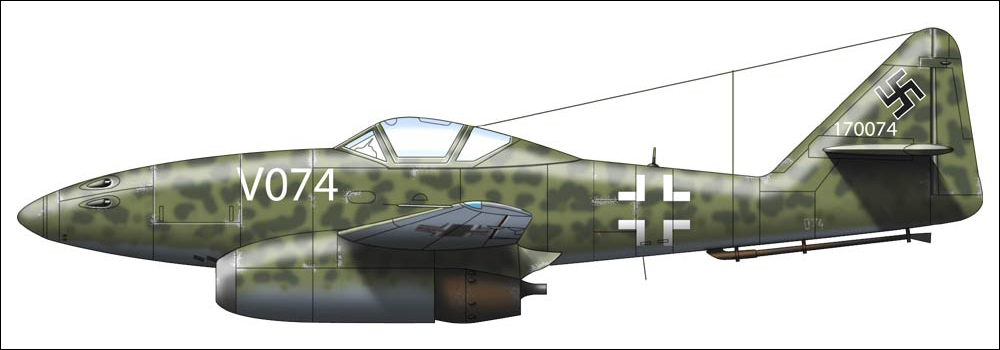

Ускорители RI.502 под фюзеляжем Ме-262 V5. Ракетные ускорители перед установкой на Ме-262, органы управления ими в кабине Ме-262.

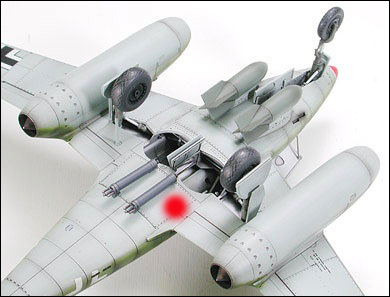

Пороховые ракетные ускорители на самолете Ме-262. Показано на модели.

Такие ускорители ставили на планера (в хвостовой части фюзеляжа) и некоторые самолеты, в частности на реактивный Ме-262 (под фюзеляж за нишами шасси), который на относительно коротких (менее 1400 м) и небетонированных полосах практически не мог без них обходиться. Позже появились стартовые ТТРУ других фирм: WASAG типы 109-522/532/543 и Schmidding типы 109-563/593.

Разработки по этой теме начались в Германии еще в 1937 году, а в 1939 году в США были дополнительно закуплены технологии, ускорившие процесс.

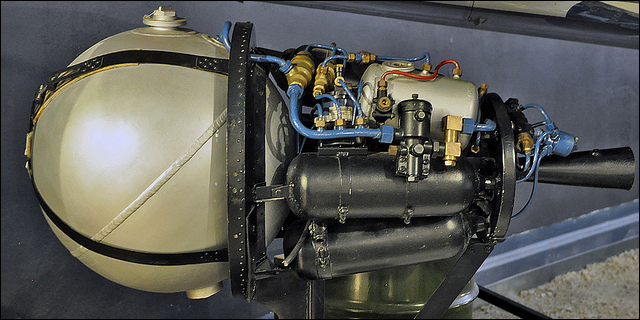

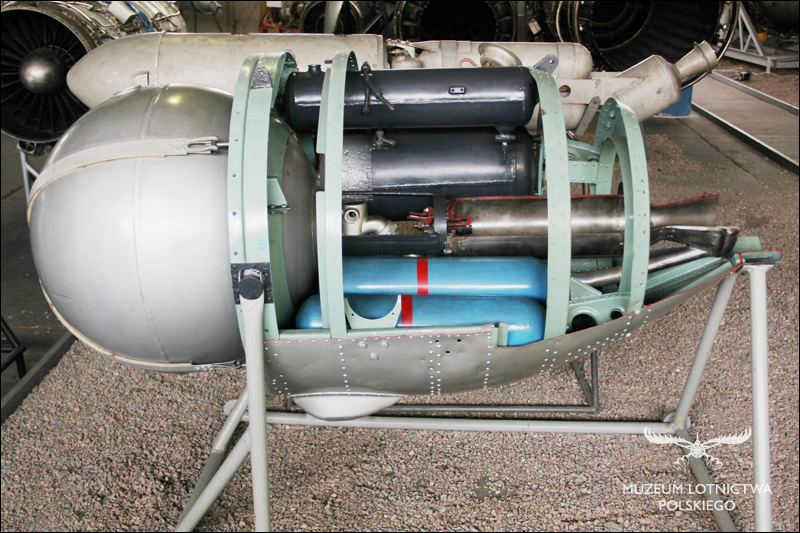

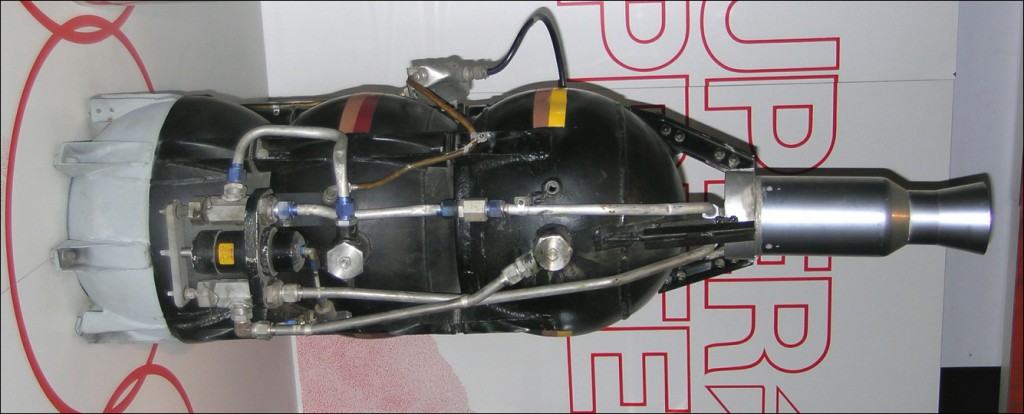

Ракетный ускоритель HWK 109-500 в музейной экспозиции (рядом с ним его камера разложения).

Пара слов об этом не всем понятном обозначении и его происхождении….

При работе ракетных двигателей различных схем используются довольно много различных химических веществ, составов и компонентов. Это топлива, окислители, катализаторы, монотоплива, стабилизаторы и т.д. Однако список их, в общем-то, известен. Для удобства работы немецкие ученые и инженеры, занимавшиеся ракетной техникой еще до Второй мировой войны присвоили каждому элементу из имеющегося у них списка свое специальное наименование, состоявшее из одной буквы и слова «stoff».

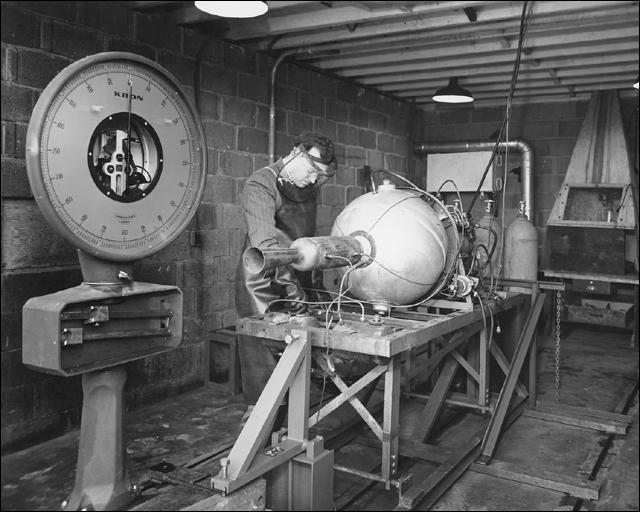

Сам процесс заключается в следующем. Перекись водорода в присутствии катализатора интенсивно разлагается на воду и кислород. При этом довольно ощутимо растет температура (вплоть до 600°С). Все это происходит в специальной камере (камера разложения), куда подается топливо ( сжатым воздухом).

Образующаяся в результате нагретая паро-газовая смесь выходит из камеры через сопло, генерируя реактивную тягу. Тягу из кабины мог регулировать пилот, открывая или закрывая электроклапан, регулирующий подачу сжатого воздуха.

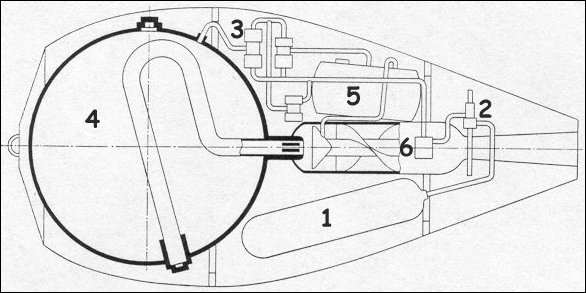

Жидкостный ракетный ускоритель HWK-109-500 (RII.202b), внутреннее устройство.

Ускорители устанавливали на самолетах и планерах по одному (или несколько) под каждой консолью крыла. Время работы HWK 109-500 оставляло около 30 сек, тяга 500 кгс, собственный вес 125 кг.

Ускоритель HWK-109-500 (RII.202b) подкрылом планера Gotha 242A-1.

Агрегат оказался очень надежным. Всего за время эксплуатации было произведено около 3000 стартов самолетов и планеров с такими ракетными ускорителями и при этом не зафиксировано ни одного серьезного отказа.

Первоначально ускорители после отработки оставались на самолете, однако несколько позже систему доработали и появилась возможность их сброса и спуска на парашютах. Парашют в уложенном виде располагался на фронтальной части (видно на фото). То есть ускорители имели возможность многократного использования. Всего за время войны было изготовлено более 6000 единиц таких агрегатов.

Самолет Arado 234B-1 с ускорителями HWK-109-500 в музейной экспозиции.

Здесь уже существовала камера сгорания, в которую подавались топливо и окислитель (сжатым воздухом) и весь процесс был «горячим». Перекись водорода еще при этом охлаждала камеру сгорания.

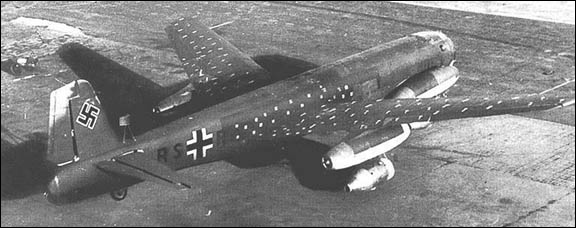

В течение 30 с HWK 109-501 мог выдавать тягу в 1500 кгс, а в течение 42 с – 1000 кгс. Несмотря на большие тяговые возможности этот ракетный ускоритель оказался малопопулярен из-за усложненной конструкции и состава топливных компонентов. Гидразин ведь, как известно, очень токсичен. В основном он применялся на экспериментальном самолете с крылом обратной стреловидности Ju-287 из-за небольшой тяги его собственных движков.

Экспериментальный самолет Ju-287 с ускорителями HWK 109-501.

Стоит сказать, что «холодный» принцип с однокомпонентным топливом был применен еще на одном двигателе фирмы HWK времен войны, хотя и не в плане формирования основной тяги. Это классический «горячий»ЖРД (до 1750ºС), но его турбонасосный агрегат, подающий компоненты топлива в камеру сгорания приводил в действие все тот же T-Stoff, разлагаясь в присутствии катализатора.

Жидкостный ракетный двигатель HWK109-509.

Жидкостный ракетный ускоритель HWK 109-509.S-2 в раме для установки на самолет Me 262 C-3a.

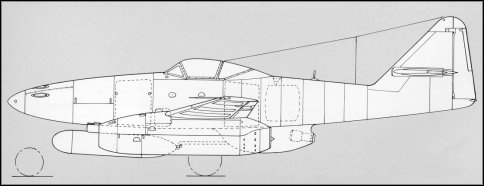

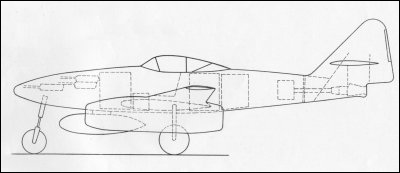

Схема самолета 262 C-3a Heimatschützer IV с ускорителем HWK 109-509.S-2 под фюзеляжем.

Это двигатель HWK 109-509 (RII.211) , который устанавливался на известный ракетный истребитель конца войны Messerschmitt Me 163В Komet в качестве маршевого. Его улучшенная и облегченная модификация HWK 109-509.S-2 планировалась к установке в качестве ракетного ускорителя на Me 262 C-3a Heimatschützer IV на специальной раме под фюзеляжем.

Истребитель Messerschmitt Me 163В Komet.

Взлет Me 262 C-1a Heimatschützer I с работой HWK 109-509.S1 в его хвостовой части.

Топливом в двигателе служила смесь C-stoff (57% — метиловый спирт (метанол), 30% — гидразин, 13% — вода, плюс катализатор 431 K3Cu(CH4)).

В качестве окислителя использовался T-stoff. Зажигание самопроизвольное.

Схема Me 262 C-1a Heimatschützer I с ускорителем HWK 109-509.S1.

Максимальная тяга двигателя составляла около 1700 кгс и могла регулироваться из кабины. Он включался как на земле, так и в воздухе. С его помощью на высоту 11700 м самолет поднимался за 4,5 минуты.

Двигатель BMW 003 R с ускорителем BMW 718.

Самолет Me 262 C-2b Heimatschützer II.

Самолет Heinkel He 162 Volksjäger.

В качестве окислителя использовался жидкий состав SV-Stoff. В русском языке он носит название «красная дымящая азотная кислота» (или буродымная кислота). В английском ему соответствует аббревиатура RFNA (Red fuming nitric acid). Это смесь азотной кислоты и тетраксида азота. Для SV-Stoff состав RFNA в Германии во время войны был таков: HNO3 + N2O4 ( 94%+6%).

Двигатель BMW 003 R в комплексе с BMW 718 мог выдавать около двух тонн тяги в течение 3-х минут ( собственный весь ускорителя не превышал 80 кг, собственная тяга около 1259 кгс). По некоторым данным такая тяга обеспечила подъем Me 262 C-2b (с двумя двигателями BMW 718) на высоту 9000 м за три минуты.

Для справки: 109 – цифровой код из перечня двигателей для летательных аппаратов в Министерстве авиации Германии во времена Второй Мировой Войны: Reichsluftfahrtministerium или RLM), соответствующий воздушно-реактивным и ракетным двигателям. 500 – номер в подразделении.

… то там официальные разработки (с государственным финансированием) по стартовым ракетным ускорителям, проводившиеся, кстати, в рамках общих работ по ракетному вооружению для самолетов, начались в 1938 году в лаборатории аэронавтики Гуггенхайма в Калифорнийском технологическом университете — Guggenheim Aeronautical Laboratory at the California Institute of Technology ( GALCIT ).

Самолет ERCO Ercoupe (военный вариант, декабрь 1941г.).

На фото, зафиксировавшем это событие, видно, что самолет, обладающий одинаковыми с Ercoupe взлетными параметрами и начавший разбег одновременно с ним, все еще на земле, а Ercoupe уже высоко в воздухе.

Взлет самолета ERCO Ercoupe с ускорителями.

Чуть позже, 23 августа 1941 года был совершен полет того же самолета со снятым воздушным винтом и установленными 12-ю ракетными ускорителями. То есть это был первый в Америке полет самолета на ракетной тяге.

Уже тогда для военного командования США стала понятна простота и выгодность применения стартовых пороховых ракетных ускорителей для взлета тяжело-нагруженых самолетов с коротких полос, грунтовых аэродромов, с палуб авианосцев, а также гидросамолетов с водной акватории ограниченной площади, что и делалось, хоть и не массово, но с успехом в последующее время.

Взлет самолета Martin PBM Mariner с 4-мя пороховыми ускорителями (общая тяга 1800 кгс).

В первой половине 40-х годов проводились также эксперименты по применению жидкостных ракетных ускорителей. Основная область применения — бомбардировщики и транспортные самолеты. Например, специально созданный для этих целей ускоритель взлета ЖРД 25ALD-1000 JATO устанавливался на легкий поршневой бомбардировщик Douglas A-20 Havoc ( поставлялся в СССР по Ленд-лизу).

Взлет самолета North American B-25 Mitchell с работающими ускорителями 25ALD-1000 (4 штуки).

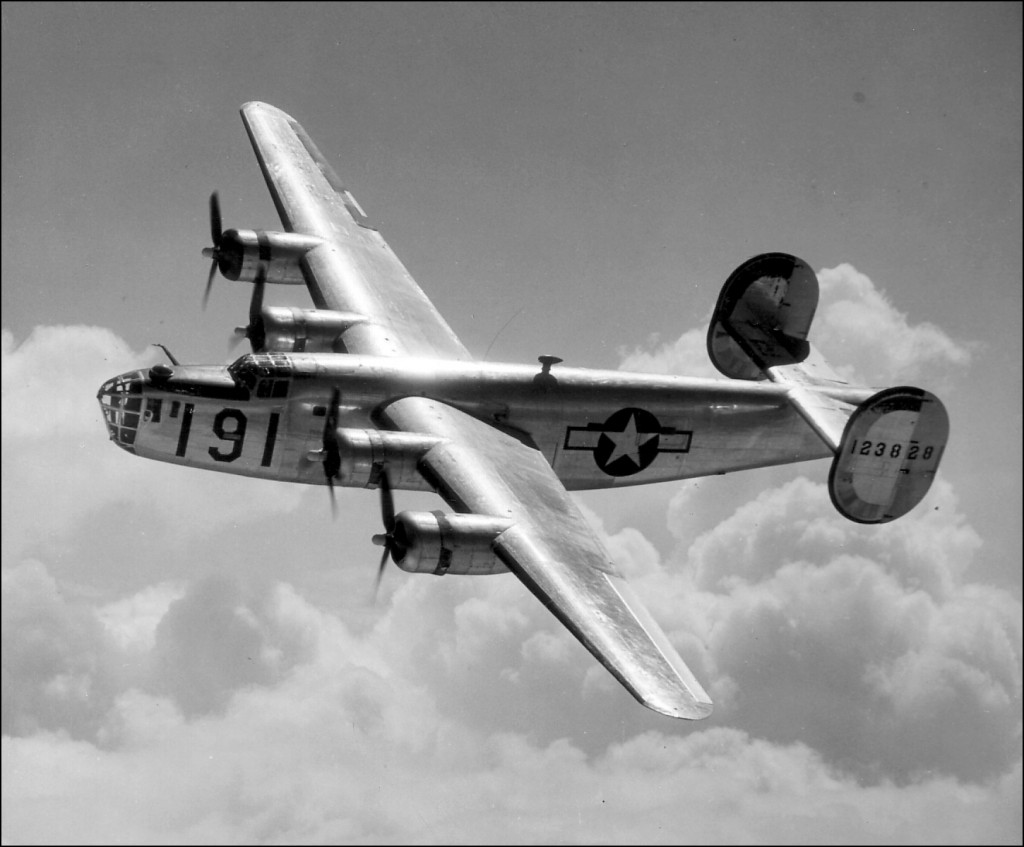

Бомбардировщик Consolidated B-24 Liberator.

Однако, об этом уже во второй части статьи. Она будет опубликована 08.10.14.

В заключение еще три небольших видеоролика, в которых показан самолет Arado Ar 234. Там есть кадры, где видны ракетные ускорители HWK-109-500 и взлет с ними…..

А также еще несколько фотографий, не вошедших в текст, но соответствующие теме…

Жидкостный ракетный двигатель РД-1ХЗ на самолете Ла-7Р-2.

Двигатель HWK 109-509 (RII.211) для самолета Messerschmitt Me 163В Komet.

ЖРД РД-1ХЗ на самолете Як-3РД.

Подготовка к подвеске ускорителя HWK 109-500 на самолет Arado Ar 234.

Повеска HWK 109-500 на самолет Arado Ar 234.

Сброс отработанных ускорителей HWK-109-500 с самолета Arado Ar 234.

Самолет Lockheed P-38J Lightning.

Изготовление ускорителя HWK 109-500

Самолет Lockheed C-40.

Ракетный ускоритель 25ALD-1000 JATO в музейной экспозиции.

8 Комментариев: О ракетных ускорителях в авиации, часть 1.

РНИИ не был закрыт! Он был переименован в НИИ-1, потом в НИИТП, а сейчас это РИЦ им. Келдыша. Это ведущая научная контора СССР по ракетно-космическим двигателям, широко известная в узких кругах, много сотрудничающая с разработчиками баллистических ракет и космическими КБ.

Закрыт формально, как самостоятельный Институт ракетной техники. В качестве НИИ-1 он уже вошел в систему Наркомата авиационной промышленности. Контора, конечно, очень известная.

Вообще-то снизить разбег можно за счет более совершенной аэродинамики и сдува ПС. Поразительные кадры с японской летающей лодкой ShinMaywa: http://www.youtube.com/watch?v=vV6NnVTOBjo

Можно конечно. Только если движок слабый, то какой уж там СПС. Да и ускоритель — средство порадикальнее будет, чем улучшение аэродинамики :-), да и не везде ее можно было улучшить. Сейчас, конечно, времена уже другие, и самолеты тоже. Японец впечатляет. Он, правда, изначально создавался как самолет STOL. По-моему у них классно получилось…

masterok

masterok