По следам Pirelli и Michelin: история штатных шин автомобилей ВАЗ

Это уже пятая и последняя часть нашего исторического «сериала», посвященного колесной промышленности СССР. Для тех, кто только подключился к нам, ссылки на прошлые материалы: про обычные штампованные, модные литые диски советских машин, а также про заводские шины Москвичей и Волг. Теперь расскажем о резине, в которую «обували» автомобили марки Жигули.

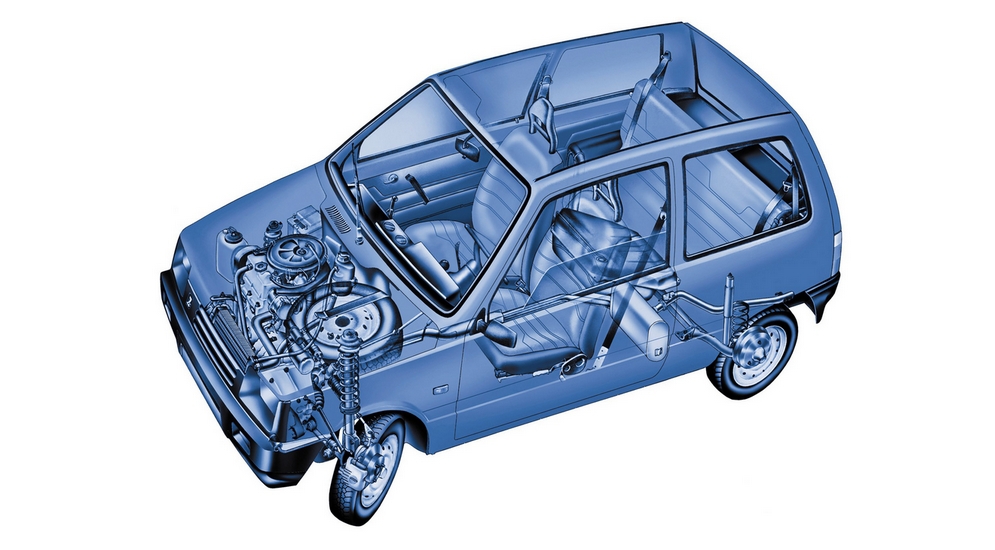

Поскольку FIAT-124 заметно отличался от советских автомобилей по динамическим характеристикам, колёса более тихоходных Москвичей и Запорожцев ему никак не подходили. Уже в 1967 году в Краснодаре на автомобилях FIAT были проведены сравнительные испытания итальянских шин Pirelli с перспективной разработкой НИИШП. Кроме того, совместно с советскими шинниками итальянцы подготовили испытательную трассу в «Лужниках» и проверили поведение машины на разной резине – радиальной, диагональной, камерной, бескамерной, с различным рисунком протектора и т.д.

По итогам замеров компания Pirelli с учетом дорожных условий в СССР порекомендовала использовать радиальные бескамерные шины в камерном варианте. Увы, для первой модели Жигулей советский шинпром вовремя смог осилить лишь диагональные шины И-151, которые применялись и на Запорожцах. Всю свою конвейерную жизнь аж до 1988 года «копейка» во всех модификациях для внутреннего рынка комплектовалась именно этими архаичными покрышками.

2103/2106

Куда более мощные автомобили следующих моделей наконец-то получили подобающую резину: новинка с четырьмя круглыми фарами «встала» на радиальные шины ИЯ-170 с шириной профиля 165 мм вместо 155 мм на «единичке». По сравнению с диагональными покрышками новая резина обеспечивала лучшую устойчивость и плавность хода, соответствуя возросшим динамическим характеристикам Жигулей третьей и шестой моделей. Удивительнее всего, что «сто семидесятая» благодаря радиальной конструкции и своеобразному рисунку протектора в виде буквы W по сравнению с И-151 отлично вела себя на льду и укатанном снегу. Кстати, шинами ИЯ-170 оснащалось и большинство автомобилей ВАЗ-2102 (вместе с дисками 2103).

Маленькие 13-дюймовые колеса для вездехода не годились: на Ниве должны были стоять 15-дюймовые покрышки ВлИ-3, но во время испытаний опытной партии выяснилось, что в поворотах высокопрофильная боковина просто «складывается». Поэтому конструкторы приняли решение – перейти на размер больше.

Изначально автомобиль сходил с конвейера на широкопрофильных диагональных шинах ВлИ-5 размерности 6,95-16. Только в 1988 году в дополнение к «зубастым» покрышкам появились более подходящие для езды по твердому покрытию радиальные шины ВлИ-10 размерности 175/80 R16 с металлокордом. Интересно, что такие «универсальные» шины были разработаны еще в 1980 году, однако из-за отсутствия производственных мощностей для радиальных шин они смогли «добраться до Нивы» лишь восемь лет спустя. Впрочем, многие автомобили по-прежнему оснащались старыми добрыми «зубастиками» диагональной конструкции.

Еще до начала выпуска пятой модели шины были испытаны в сравнении с ИЯ-170 и «референсной» резиной Michelin ZX. Как оказалось, советская новинка превзошла даже именитые французские шины по длине тормозного пути, обладая аналогичными «Мишленам» показателями по устойчивости и управляемости. В дальнейшем шинами МИ-166 начали оснащаться и другие заднеприводные модели ВАЗ.

Шины ИЯ-170 стали первой жигулевской «радиалкой»

МИ-166 – радиальные шины с металлокордом

В 1985 году был начат выпуск усовершенствованной шины, получившей индекс МИ-16. Рисунок её протектора был изменён таким образом, чтобы увеличился срок службы шины. Это было достигнуто за счет увеличения площади выступов крайних дорожек и их глубины. Гарантийный срок службы МИ-166 составлял 46 тысяч километров, а МИ-16 – уже 50 тысяч километров.

Неплохой даже по нынешним меркам показатель на практике был редко достижим, поскольку очень часто шины выходили из строя от повреждений корда задолго до предельного износа протектора. Несмотря на это, во время ресурсных испытаний МИ-16 был документально зафиксирован пробег в 100 тысяч километров (!).

Шинами МИ-16 оснащались многие Жигули восьмидесятых годов

«По плану» наиболее престижная модель получила и самые «модные» колёса модели ИН-251. По сравнению с привычными уже «радиалками» ИЯ-170 и МИ-166 ширину профиля увеличили до 175 мм, а высоту боковины, напротив, уменьшили до 70% от ширины. Такая резина получила непривычную для советских автомобилистов размерность 175/70 R13, став первой в истории советского автопрома низкопрофильной шиной. Еще одно важное отличие – однослойный металлокордный брекер вместо двухслойного, что должно было снизить потери на качение. Однако шина была еще более «нежной», чем МИ-166, которая так же не славилась способностью выдерживать сильные удары.

Техзаданием для первого переднеприводника ВАЗ была предусмотрена специфическая размерность низкопрофильных шин – 165/70 R13. Такую резину шинпром СССР не выпускал, поэтому с 1985 по 1987 год «восьмерки» оснащались французскими шинами Michelin MX L.

Тем временем на Западе были закуплены лицензия и технологическое оборудование для производства новой бескамерной радиальной шины с металлокордом. Шину стали выпускать на Нижнекамском шинном заводе, а чуть позже – и на Украине, в городе Белая Церковь.

Интересно, что в первые месяцы шина называлась ЕХ-85, однако всё тот же Michelin предъявил претензии к Шинпрому по такому обозначению, поскольку французская компания навсегда запатентовала за собой право на использование буквы Х для радиальных шин.

С наименьшими затратами пресс-формы переделали, переименовав шины в БЛ-85. В дальнейшем «восьмерочная» резина выпускалась и в других размерностях – от «таврической» 155/70 R13 до куда более крупных 14-дюймовых покрышек.

БЛ-85 были разработаны специально для «Спутника»

«Беэлки» обеспечивали Самаре неплохую управляемость, но, как и остальные шины с металлокордом, боялись плохих дорог, быстро приходя в негодность от ударов.

Самый маленький автомобиль ВАЗ получил собственные шины БИ-308 нехарактерной для волжских автомобилей размерности 135/80 R12. Такое соотношение диаметра диска, а также ширины и высоты профиля покрышки было продиктовано компоновочными соображениями, поскольку существующие 13-дюймовые колёса в колёсные ниши Оки просто не помещались.

Доводкой необычных шин занимались долго, благодаря чему резина получилась достаточно сбалансированной по сцепным свойствам и износостойкости. К сожалению, из-за небольших наружных размеров и малой высоты боковины (несмотря на 80%-й профиль) такие колёса плохо переносили суровую советскую действительность, что сказывалось на геометрии колёсных дисков.

Так получилось, что весь «советский» период задне- и переднеприводные автомобили ВАЗ довольствовались лишь 13-дюймовыми покрышками с шириной профиля не более 175 мм. Переход на четырнадцать дюймов состоялся уже в другой стране – как известно, именно такими колёсами комплектовались 16-клапанные «десятки» с увеличенным диаметром передних тормозных дисков, который и заставил конструкторов перейти на новый типоразмер. Впрочем, восьмиклапанные версии и в новом тысячелетии наматывают километры на шины жигулёвской размерности 175/70 R13…

Читайте также:

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Брали Ниву в магазине новую в начале 80-х. На ней шины Нокиа стояли.

«Поскольку FIAT-124 заметно отличался от советских автомобилей по динамическим характеристикам»

«Увы, для первой модели Жигулей советский шинпром вовремя смог осилить лишь диагональные шины И-151»

. хотя ещё с середины 60-х выпускал радиальные шины, в т.ч. даже и грузовые. Что заставляет задуматься о том, что не всё было так уж хорошо с «радиалками» тех лет (металлокордными), что показал предшествующий опыт их эксплуатации, раз от них отказались.

«Всю свою конвейерную жизнь аж до 1988 года «копейка» во всех модификациях для внутреннего рынка комплектовалась именно этими архаичными покрышками. «

. чему были очень рады потенциальные потребители самой дешевой модели ВАЗа в лице жителей некрупных городов и сельской местности, которые при наличии возможности с радостью ставили такую же резину и на машины, с завода оснащавшиеся «радиалкой», что я лично неоднократно наблюдал. Поскольку на мягких грунтах диагональная резина реально практически неубиваемая и неразрушимая (а вот на асфальте стирается за 30-40 тыс. км, и это при аккуратном использовании).

На каких шинах ездили в СССР и сколько они стоили

Советские автомобильные покрышки никогда не отличались высоким качеством, безопасностью и сцеплением с дорогой: увы, без натурального каучука далеко не уедешь. Более того, серьезные проблемы были и с металлокордом, работа с которым требовала определенных навыков, знаний и сложного оборудования. В результате, шинная промышленность отставала не только от требований мирового рынка, но и от невероятно низких, локальных пожеланий. Домашних, без особого гонора.

Впрочем, на безрыбье и рак — рыба. Рабочую поверхность наваривали — ричем, дважды — проколы ремонтировали «до последнего», но так или иначе советский автовладелец однажды обязан был отправиться за новой резиной. И тут его ожидали целых две проблемы: цена и отсутствие товара на полке. Начнем по порядку.

В 1975 году одна покрышка на автомобиль ЗАЗ — условно, бюджетный класс — в магазине обходилась в 30 рублей. Нужна шина для «Жигулей» или «Москвича»? Извольте — 55 рублей 50 копеек за штуку. Но и это не предел: за покрышку для «Волги» ГАЗ-21 в магазине требовали 83 рубля 50 копеек. Стильная и популярная «Двадцать четвертая», которая «как Ford, только для наших дорог», была обута в «четырнадцатые» шины, цена которых в магазине — 108 рублей 50 копеек. И это при средней зарплате в 120—150 рублей! Грабеж, не так ли?

Однако даже за столь высокую цену приобрести желанную покрышку — о комплекте никто и не мечтал — было практически невозможно. Шины всегда были дефицитным товаром. А любой дефицит мгновенно порождает «черный рынок». На вопрос «откуда дровишки» ответ был всегда один и тот же: с предприятий. В первую очередь — из таксопарков. Пробеги накручивались, бензин и запчасти, в том числе и шины, списывались. Основную часть такого имущества, дабы не попасться под строгие очи ОБХСС, продавали по «своим» или отправляли на авторынки. Например, в Москве — это Южный порт, который испокон веков был прибежищем ворованного и контрафактного автомобильного скарба.

Шина проходила через несколько рук, каждый — понятное дело — зарабатывал, а конечный покупатель в итоге платил два или даже три «номинала». Так, таксист в случае острой необходимости покупал одну покрышку на свою «Волгу» за 150 рублей, а научный сотрудник, получивший «прокол» на даче, вынужден был заплатить за колесо для «Жигуля» около сотни.

Естественно такая атмосфера рождала огромное количество различных преступлений: воровство шин, колес и колпаков. А потому автолюбители вынуждены были озаботиться особыми охранными комплексами, вершиной которых был собственный гараж. Купить его было непросто, стоил он дорого, но только так можно было защитить драгоценный авто от кражи и взлома. Впрочем, об этом портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал — все подробности о жизни тогдашних аражных кооперативов можно узнать здесь.

Как готовили к ралли Москвичи и Волги: спортивный тюнинг 1960-х

Автомобильный спорт в Стране Советов не был уделом избранных – любой мальчишка мог найти секцию или клуб по душе. О громких успехах наших гонщиков на Москвичах и Ладах знают многие, но перед той бурей успеха было затишье 1950-60-х, когда «боевые» автомобили спортсмены Союза строили себе сами. Некоторые решения любителей впечатляют и сегодня.

В середине прошлого века в СССР культивировали несколько автоспортивных дисциплин. Во многих господствовали профессиональные команды автозаводов, но в каждой непременно участвовали и спортсмены-любители. Готовить к гонкам автомобили – личные и клубные – им помогали регламент Федерации автомобильного спорта СССР, официальные рекомендации от конструкторов тех же автозаводов и советы экспертов передовых автоклубов. Основным транспортом советских гонщиков в конце 1950-х – начале 1960-х были ГАЗ-21 Волга и Москвичи моделей 402, 407, 403 и 408.

Сегодня гонщик, завтра – воин

На фото: три Волги ГАЗ-21 и два Москвича-403 на ралли Monte-Carlo 1964

Что касается дисциплин, то на начало 1960-х годов в стране официально соревновались в фигурном вождении, скоростном управлении авто «по неусовершенствованным дорогам», в шоссейных гонках по линейным и кольцевым трассам, в ралли и в специальных видах соревнований: на экономию горючего, знание кратчайших городских маршрутов и так далее. Самыми зрелищными и увлекательными, конечно, считались ралли и подобные ему гонки по «неусовершенствованным дорогам». Но они, помимо хлопотных организационных моментов, требовали специальной подготовки автомобилей, которые, кстати, согласно регламенту Федерации автомобильного спорта СССР, могли быть двух групп. Первая допускала лишь незначительные доработки машины, вторая – более серьезные переделки узлов и агрегатов, вплоть до увеличения степени сжатия двигателя.

Общие вопросы

Прежде всего следует знать, что наши легковые автомобили середины прошлого века даже в стоковом состоянии были достаточно прочны и долговечны, поскольку создавались заводскими конструкторами для длительной эксплуатации в таких непростых отечественных условиях, как плохие дороги, отсутствие сервисных сетей, суровый климат. Поэтому гонщики-аматоры совершенствовали в первую очередь не шасси и силовой агрегат, а оборудование кузова.

На фото: ГАЗ 21 Волга в ралли Monte-Carlo 1964

Так, чтобы улучшить освещение дороги, ставили не только противотуманки, но и дополнительную фару дальнего света – прожектор по центру капота. Для этого заимствовали оптический элемент мощностью 100 Вт из верхнего прожектора автобуса дальнего следования ЗИЛ-127. А лучшими противотуманками тогда считались штатные противотуманные фары от Чайки – их врезали прямо в облицовку радиатора, поскольку они не имели своего корпуса. Если раздобыть «чайковскую» оптику не удавалось, шли более доступным путем – монтировали на бампере фару-искатель от ГАЗ-69. Такую же фару иногда ставили на крыле или крыше около места штурмана (тогда говорили – второго водителя). Правда, в случае с Москвичами был нюанс: включать всю эту иллюминацию можно было лишь поочередно, поскольку штатный генератор постоянного тока мощностью 200 Вт не мог поддерживать надлежащий энергетический баланс при таких нагрузках.

Позже, уже в конце 1960-х, самые продвинутые команды получили возможность заказывать «из-за бугра» специальные мощные галогеновые фары (их еще называли йодными). Они были более экономичными, да и генераторы на появившейся к тому времени 412-й модели были уже достойными.

Распространенным допоборудованием на спортивных машинах 1960-х годов был второй бензобак, который помещали в багажнике. Учитывая протяженность спецучастков, недоразвитость сети АЗС, аппетит моторов и емкость штатных баков (Волга – 60 л, Москвичи – 35 л), это была просто необходимая мера. Кран переключения топливных магистралей монтировали в салоне у ног второго водителя. Причем некоторые спортсмены практиковали заправку штатного бака доступным только в крупных городах высокооктановым бензином (для тяжелых участков трассы), а дополнительного – тем бензином, который обеспечивали организаторы или который продавался на обычных АЗС. Правда, при смене топлива нужно было изменить и угол опережения зажигания, но метки нужных настроек у опытных спортсменов стояли на октан-корректоре трамблера заранее.

В период, когда принципиально важен был командный результат, позволялось буксировать поврежденную машину другим «боевым» экипажем – чтобы все автомобили команды так или иначе пересекли финишную черту. Дабы не терять существенно скорость при буксировке, гонщики использовали жесткую сцепку – разъемную штангу с шаровыми шарнирами (от рулевой трапеции Москвича) на концах. Для ее фиксации машины спереди и сзади оборудовали специальными прочными кронштейнами. Практика показала, что такие устройства позволяли «автопоезду» идти в «боевом» режиме по раллийной трассе со скоростью 75 км/ч.

Жизнь без ГЛОНАСС

В салоне устанавливали дополнительные приборы. У маститых спортсменов это были прежде всего штурманские спидпилот и твинмастер, позволяющие точно отсчитывать расстояние между контрольными точками и поддерживать нужную скорость. Гонщики попроще использовали вместо профессиональных штурманских приборов перенастроенный таксометр от машин такси. Еще один вариант получить возможность отмерять пройденный путь «от нуля» – установка специального спидометра СЛ-107 с функцией обнуления показаний (сегодня мы называем это счетчиком суточного пробега). Вообще-то владимирский завод «Автоэлектроприбор» выпускал этот прибор для спортивных мотоциклов, но раллисты быстро поняли его пользу для себя и даже научились менять в нем шестерни, чтобы подогнать показания под свои передаточные числа трансмиссии и диаметр колес. Ведь если указатель скорости врал, это было недопустимо для ралли с его высокими требованиями к точности режима движения. Ну а самый бюджетный вариант – автомобильные часы от Москвича-407 (чистая механика!), прикрученные прямо к торпедо и авиационный хронометр (в стране с самыми сильными в мире ВВС они не были большим дефицитом).

На фото: Москвич-403 в ралли Monte Carlo 1964

Естественно, справа на торпедо монтировали штурманское освещение – плафон подсветки багажника от Волги или фонарик – опознавательный знак такси зеленого цвета. Перед водителем ставили тахометр, а еще – масляный манометр для контроля за состоянием двигателя.

Кузов и электрооборудование

Как уже отмечалось, наши автомобили той поры были крепки сами по себе, поэтому усиление кузова спортсменами практиковалось редко – во всяком случае, для любительских соревнований и внутрисоюзных гонок «средней руки». «Раскатывать» колесные арки на 407-х Москвичах и 21-х Волгах тоже еще не догадывались: незачем было – колею и колеса оставляли стоковыми. Некоторые гонщики удаляли с кузова декоративные элементы – оленя, тяжелые решетки облицовки, но бамперы можно было снимать только на тех соревнованиях, где это позволялось особым пунктом регламента.

К действительно необходимым доработкам можно отнести установку омывателя лобового стекла, которым многие автомобили – Москвичи, например, – с завода еще не комплектовались.

Как и в наши дни, в 1960-е электрооборудование было наименее надежной системой автомобиля. Поэтому даже суровый регламент ФАС СССР позволял заменять катушку зажигания и реле-регулятор (по-нынешнему – реле напряжения) во время гонки. Чтобы сократить время на замену, гонщики сразу ставили на автомобиль по два вышеуказанных прибора, размещая их рядом друг с другом так, чтобы для переключения клемм хватило длины проводов. Еще одно почти необходимое для многих старых машин усовершенствование – усиление крепления генератора. Этот узел в то время был чрезмерно тяжел и при прыжках автомобиля мог сорваться с места, поэтому практиковалось применение двух натяжных планок вместо одной. Регламент позволял заменять приборы системы зажигания на любые другие, но выбор у большинства гонщиков тогда был невелик: ассортимент отечественных комплектующих ограничен, а импортные были доступны только избранным.

На фото: Москвич-412 в ралли Тур Европы 1971

Для лучшей сохранности трубки бензопроводов спортсмены уже тогда перепрокладывали внутрь кузова, к тому же зимой тут была меньше вероятность замерзания в них капель воды – ведь случайных примесей в бензине в те годы было куда больше.

Двигатель

У моторов Волг и первых Москвичей (вплоть до 412-го) была одна общая беда – низкая мощность (65-75 л. с. и 35-45 л. с. соответственно). Но технические требования позволяли машинам второй группы определенные «вольности» – увеличение степени сжатия родного двигателя, доработку поршней, установку любого количества карбюраторов, впрыск топлива в коллектор или цилиндры (!) и расточку цилиндров. Хороший эффект давала тщательная обработка впускных и выпускных каналов. Некоторым спортсменам удавалось установить на мотор сразу четыре карбюратора (обычно брали мотоциклетные К-28 или К-99М). Такая схема позволяла поднять мощность на 70-80 % – например, форсированный 407-й мотор мог развивать вместо 45 «лошадок» до 80 л. с. и 10,9 кгм крутящего момента. Народ попроще ставил по два автомобильных карбюратора, один более современный прибор или просто подбирал другие жиклеры для родного «карба».

Действенным способом поднять отдачу мотора было повысить степень сжатия до 8,0 – 9,5 против штатных 6,6 – 7,0, перенастроить карбюратор и зажигание, применяя одновременно высокооктановый этилированный бензин марок А-93 или А-95. Правда, Москвичам выпуска до 1960-го года при этом требовалось заменить выпускные клапаны – штатные не выдерживали долгой работы на топливе с этиловыми присадками. Одновременно с форсированием моторов спортсменам приходилось бороться за безотказность: на случай поломки бензонасоса под капотом иногда ставили небольшой бачок с топливом, которое могло бы поступать в карбюратор самотеком. Металлические трубки маслопроводов под капотом заменяли резиновыми шлангами, которые не трескались при толчках и вибрациях.

Ходовая часть

Первое, с чего начинали «прокачку» ходовой раллисты, кольцевики и кроссмены середины прошлого века – это замена резьбовых соединений на более прочные и «неоткручивающиеся». Дело в том, что в подвеске и Волг, и Москвичей было много разъемных деталей: даже рычаги – и те были составными. От тряски на высокой скорости гайки часто откручивались, со всеми вытекающими последствиями, поэтому вместо стандартных ставили длинные болты и контргайки. На заднем мосту – напомним, он был сплошным, с зависимой рессорной подвеской – добавляли стабилизатор поперечной устойчивости. Рессоры усиливали или брали от универсалов, но пружинами не заменяли, поскольку для скоростной езды по буеракам рессоры более эффективны, к тому же – принципиально надежнее.

Специальных раллийных шин в СССР тогда еще не было, поэтому использовали обычные, предпочитая бескамерные, как не боящиеся мелких проколов. Элементом специальной спортивной подготовки считалась балансировка колес, которая для рядовых водителей была совершенной экзотикой.

Внедорожные шины – для Волг от ГАЗ-72, для Москвича от модели 410 – не применяли, поскольку они были тяжелы и чересчур «зубасты». Интересный нюанс: хотя бы один член экипажа умел «переобувать» колесо на ходу автомобиля, бортируя и накачивая шину на заднем сиденье несущейся по трассе машины.

На фото: Москвич-403ИЭ в ралли Midnight Sun 1964

В трансмиссии изменяли передаточные числа коробки передач и заднего моста. Усиливали сцепление, выбирая нажимные пружины самой жесткой группы или заимствуя их у грузовика ГАЗ-51. На Москвичи выпуска до 1960 года старались поставить четырехступенчатую коробку передач, появившуюся на конвейере после этой даты. Этот агрегат улучшал разгонные характеристики машины и облегчал участие в горных гонках. Для Волг подобной альтернативы не существовало.

Лишь прелюдия

Пока досаафовские кулибины и фанатичные механики таксопарков, о чьем опыте мы тут говорили, «колдовали» над доводкой своих 407-х Москвичей и 21-х Волг, тогда же, в начале – середине 1960-х, в заводских КБ уже рождались новые моторы и машины, которым суждено было открыть эпоху всемирной славы советского ралли-спорта. Но триумфы Москвича-412 и «боевых» Лад – тема отдельного, большого и, увы, щемящее-ностальгического разговора…